Глава 11 Внимание

Глава 11

Внимание

Однажды человек из народа обратился к учителю дзен Иккю: «Учитель, напишите мне, пожалуйста, несколько изречений величайшей мудрости». Иккю сразу же взял кисточку и написал слово «Внимание». «Это все? – спросил тот человек. – И вы не добавите что-нибудь еще?» Иккю написал тогда два раза подряд: «Внимание. Внимание». «Ей-богу, – произнес тот человек с заметным раздражением, – я не вижу особой глубины или остроты в том, что вы написали». Тогда Иккю написал то же слово трижды подряд: «Внимание. Внимание. Внимание». Почти в гневе человек потребовал объяснить: «Что все-таки означает это слово – “Внимание”?» На что Иккю мягко ответил: «Внимание означает внимание»[26].

Роси Филип Капло

Когда мы находимся в р-состоянии, то восприятие имеет оценочную функцию, то есть требуется только для «постановки диагноза». Оно распознает информацию, поступающую от пяти органов чувств, и распределяет данные по категориям. Информация «раскладывается по ящичкам»: что-то в ящичек «Внешнее» (пробка на дороге, политика), а что-то – во «Внутреннее» (грусть, головная боль). Работа восприятия заканчивается, как только оно предоставило результаты «диагностики», – после этого интерес смещается, поскольку необходимо делать выводы и принимать решения. Если точность такой экспресс-оценки нас устраивает, то ее результаты могут стать прочной основой для дальнейших решений. Но, рассматривая восприятие столь поверхностно, мы рискуем упустить информацию, которая на первый взгляд не кажется важной, но при более вдумчивом подходе может оказаться очень ценной.

Р-состояние определяет, как и куда должно быть направлено внимание, но такое положение вещей не всегда оптимально. В р-состоянии мы можем в спешке пропустить что-то важное и даже не заметить этого. Иногда к тому, что мы воспринимаем, надо применять более медленный, детальный подход: это даст нам более ясную картину происходящего и, следовательно, путь к наилучшему в данной ситуации способу познания. В р-состоянии мы поверхностно «просматриваем» информацию, но иногда нужно переключаться на более медитативное состояние, в котором мы видим мир таким, какой он есть, и тогда мы сможем использовать мышление в полную силу. В этой главе я рассмотрю четыре вида внимательности, или медленного познания: это диагностика, фокусирование, поэтическое чутье и полнота осознания.

У профессионалов самых разных искусств и ремесел есть привычка все тщательно рассмотреть, обращая внимание даже на самые мелкие и незначительные обрывки информации. Именно так поступают опытные охотники: они по отломанной ветке на пути, перышку или кусочку высохших экскрементов определяют животное, его возраст и состояние здоровья. Охотник совершает эти действия неторопливо, на подсознательном уровне. Нельзя спешить и подгонять его, нужно, чтобы детали, с учетом опыта и знаний, вызвали какие-то ассоциации… Каждая деталь, которой он уделил внимание, создает в мозгу эпицентр, вокруг которого собираются ассоциации, постепенно срастающиеся вместе, и тогда образуется четкая картина: что это было за животное, как оно себя вело. Карло Гинзбург в своем весьма занимательном эссе, посвященном различным приметам, написал, что жест охотника: присевшего на корточки, изучающего в грязи следы своей будущей жертвы, и есть самый древний жест в интеллектуальной истории человечества{150}. Сюда же относятся и другие умения, сохранившиеся с древних времен: как определить по состоянию копыт, чем больна лошадь; как узнать, что будет гроза, почувствовав порыв ветра; как по ряби на реке понять, куда плывет рыба; как по сужающимся глазам определить скрытую угрозу. Каждое из этих умений – признак высокого уровня умственного развития, при этом нужные нам в данный момент знания опираются на богатый опыт прошлого, задействуя при этом зрение, а также, если нужно, немного осознанного размышления. При внимательном изучении ответной реакции становится ясно, что знание не рождается в результате процесса размышления, оно косвенным образом обнаруживается в ситуации в целом.

Есть одна легенда про старинный паровой котел, который однажды сломался, и старика, который пришел его чинить. Мастер ходил вокруг котла, что-то бормоча себе под нос и прижимаясь ухом то к клапану, то к стыку труб. Затем он вытащил из сумки молоток и сильно ударил по котлу. Котел издал звук, как будто вздохнул, и заработал. Когда старик прислал управляющему счет на 300 фунтов, тот счел цену слишком высокой, поэтому отправил счет назад с просьбой расписать, за что такая цена. И вот что старик написал:

– постучать молотком: 50 пенсов;

– знать, где стучать: 299 фунтов 50 пенсов.

Похожая история произошла с художником Джеймсом Уистлером. Тот судился с Джоном Рёскином[27], и судья спросил его о цене картины «Ноктюрн», которую художник написал за два часа: 350 фунтов за такую работу – не слишком ли много? Уистлер ответил, что он берет деньги не за картину, а за «уникальное знание».

В конце XIX века появились три профессиональных направления, основанных непосредственно на способности видеть едва заметные подсказки. Это атрибуция произведений искусства, уголовный розыск и психоанализ. В середине 70-х годов XIX века Джованни Морелли разработал метод атрибуции, позволяющий отличить поддельную картину от подлинника. Метод был основан не на анализе композиции в целом и манере прорисовки, а на изучении таких мелочей, как мочки ушей и ногти на руках. Морелли утверждал, что вся суть кроется именно в таких деталях, которые на первый взгляд не важны. Когда художник и имитатор пишут подобные детали, они наиболее расслабленны, поэтому разница в технике видна четче. Личность художника раскроется скорее в небрежном штрихе, чем в аккуратной подписи, которую он сознательно поставил, но заметно это только наметанному глазу. Подобно охотнику, надо быть начеку и всегда уделять внимание мелочам, потому что даже в обрывках и заметках на полях может скрываться смысл.

Морелли оказал сильное влияние на развитие сравнительного анализа. Появилось несколько детективных романов, сюжет которых раскручивался благодаря методу атрибуции. Например, во Франции в конце 70-х годов XIX века вышли книги Эмиля Габорио, а немного позже сэр Артур Конан Дойл написал истории про Шерлока Холмса. Габорио в одном из романов об агенте сыскной полиции господине Лекоке сравнивает подход Лекока с «допотопными методами» пожилого полицейского по имени Жевроль, «который смотрит на улики, но при этом у него не получается ничего разглядеть»{151}. «Картонная коробка», один из рассказов о Шерлоке Холмсе, начинается с того, что в дом «невинной незамужней леди» почтальон приносит коробку, в которой лежат два отрезанных уха. И Холмс ведет себя прямо как настоящий Морелли. Доктор Ватсон пишет: «Холмс умолк, и я, посмотрев в его сторону, с удивлением увидел, что он впился глазами в профиль посетительницы». Дальше Холмс все объясняет:

«Вы же знаете, Ватсон, что нет такой части человеческого тела, которая была бы столь разнообразна, как ухо… Поэтому я осмотрел уши в коробке глазами специалиста и внимательно отметил их анатомические особенности. Вообразите мое удивление, когда, взглянув на мисс Кушинг, я понял, что ее ухо в точности соответствует женскому уху, которое я только что изучал… Конечно, я сразу понял огромную важность этого открытия. Ясно, что жертва находилась в кровном и, по-видимому, очень близком родстве с мисс Кушинг»[28]{152}.

На Зигмунда Фрейда и его формулировку метода психоанализа тоже оказали влияние и Морелли, и, вероятно, Конан Дойл. Есть статья, в которой Фрейд говорит с одним из своих пациентов (который называл себя Человек-волк) о том, с каким интересом он прочитал истории о Шерлоке Холмсе. Его, безусловно, очень заинтересовали идеи Морелли, впервые высказанные за 10 лет до того, как он начал публиковать свою теорию психоанализа. В статье «Моисей Микеланджело», изданной в 1914 году, Фрейд так написал об этом влиянии:

«Задолго до первого своего знакомства с методом психоанализа я узнал, что Иван Лермолиев[29], знаток искусства из России, учил, как отличать копии от оригиналов… настаивая на том, что нужно отказаться от толкования общего впечатления и анализа крупных деталей картины. Он направил внимание на изучение характерных менее важных деталей… которые у каждого художника наделены значительным своеобразием… Мне кажется, что в основе его метода анализа лежит техника психоанализа. Уже стало традиционным использовать наблюдения за незначительными деталями, так называемыми остатками, для обнаружения скрытого, тайного смысла»{153} (курсив автора).

В связи с этим интересно пронаблюдать, как менялся подход к постановке медицинского диагноза в течение 200 прошлых лет. Врачам, которые определяют болезнь и ставят диагноз, сейчас очень не хватает умения внимательно наблюдать и соотносить увиденное с полученным ранее знанием и жизненным опытом. Современный терапевт сталкивается с недугом и довольно поспешно дает ряд рекомендаций по поводу лечения или дальнейших «научных» исследований. Врач знает множество технологичных решений, мы очарованы ими, доверяем им и предпочитаем не разумное суждение, а информацию, которая считывается машиной. Мы начинаем думать, что автомат дает нам реальные знания о пациенте, а несчастный врач сам по себе не может предложить ничего, кроме собственного мнения. Полагаться на свою интуицию и опыт все чаще считается субъективным, опасным и старомодным методом. Медицинский историк Стэнли Райзер об этом говорит так:

«Не понимая, что происходит, врачи общей практики в последние два века все меньше доверяют субъективным доказательствам… при этом они преданы технологиям… Однако таким образом они заменяют одни неполные данные другими. Когда врач для диагностики использует аппаратуру, он воспринимает проблему пациента косвенно, через экраны и сведения от узких специалистов. Таким образом, он все больше теряет контроль над процессом диагностики. При этих обстоятельствах он отстраняется от пациента и от своих собственных суждений»{154} (курсив автора).

Если мы оглянемся назад, то убедимся, что в прежние времена действия врача были похожи скорее на работу сыщика или охотника, чем на действия технического специалиста. Но даже сейчас есть потрясающие примеры внимательных врачей, которые полагаются на свою интуицию.

Один из таких – Еши Донден, лечащий врач далай-ламы – посетил Йельскую школу медицины. Ему представили женщину с некоей болезнью, о которой Дондену не сказали. Он на ее примере продемонстрировал собравшимся западным врачам, как традиционно ставят диагнозы в Тибете. Еши Донден подошел к кровати женщины и, не задав ей ни единого вопроса, просто смотрел на нее примерно c минуту, потом взял ее руку и пощупал пульс. Терапевт Ричард Сельзер, который присутствовал в тот момент, писал в дальнейшем:

«Буквально через мгновение он нашел место пульса и дальше в течение получаса оставался на месте. Он наклонился над женщиной, как золотая птица с распахнутыми крыльями, и качал ее руку в своей. Казалось, он весь сосредоточен на этой задаче. Прощупывание пульса превратилось в ритуал… кончиками пальцев он “слушал” ее больное тело через ритм пульса на запястье. И в этот момент я понял, что завидую – но нет, не Еши Дондену с его даром и святостью, я завидовал той женщине. Я тоже хотел, чтобы меня вот так держали за руку, чтобы меня воспринимали. И я-то знаю, я пальпировал сто тысяч пациентов, но я не чувствовал ни одного из них».

Наконец Еши Донден отложил руку женщины и взял чашу с ее уриной, которую энергично помешал и три раза глубоко вдохнул запах. Осмотр на этом закончился. Он так и не проронил ни слова. Его диагноз был основан на внимательном и длительном осмотре пациентки, на запахе выделений ее больного тела и на собственных ощущениях. Когда Еши Донден вернулся в аудиторию, он через молодого переводчика вынес вердикт, выражаясь очень поэтично:

«Между отделами сердца еще задолго до ее рождения поселился ветер и распахнул ворота, которые находятся глубоко и никогда не должны открываться. Через них теперь течет весь поток реки, как будто горный весенний каскад стремится вниз со стуком и грохотом, разрыхляя землю и затапливая ее дыхание».

После этого лечащий врач женщины объявил диагноз, который ей поставили: врожденный порок сердца – дефект межжелудочковой перегородки с увеличенным потоком крови как следствием общей сердечной недостаточности. Безусловно, нельзя сказать, что ему просто повезло или что он был специально прислан. Очевидно, как и думал изначально ни во что не верующий Сельзер, Еши Донден «прислушивался к звукам тела, к которым остальные оставались глухи». Замедлив мышление посредствам медитации, он смотрит, слышит, ощущает и чувствует запахи, не думая, не стараясь найти какой-то смысл. Он ждет, пока впечатления просочатся в самые дальние уголки обширной копилки знаний, которые трудно выразить словами, и вернутся в сознание образами и цифрами, лишь в соединении имеющими смысл{155}.

Только при определенных условиях такой способ диагностики возможен. Нужно четко сформулировать вопросы, ответы на которые не очевидны: «Как давно здесь прошла лошадь?»; «Кто заложил бомбу?»; «Чем вызвана лихорадка?» – а также нужны подсказки – сведения, значение или даже наличие которых не всегда очевидно. Этот прием работает, когда существует обширная база данных, имеющих отношение к проблеме, причем большее количество этих данных не выражено словами и основано на опыте. Чтобы находить решение при помощи метода диагностики, нужен определенный режим работы мозга, который позволит остановиться на деталях и не думать поначалу об их значении, чтобы рябь нейронного возбуждения могла обнаружить необходимые связи. Без терпеливого размышления никакие подсказки и никакие задачи не соединятся с «базой данных» и не укажут нам нужного пути.

Хороший следователь тренирует внимание, находя смысл в самых мелких деталях, с которыми он сталкивается во внешнем мире. Если говорить о похожей внимательности, но направленной не на внешние, а на внутренние детали, на те подсказки, которые нам диктует собственное тело, то мы перейдем ко второму способу концентрации внимания.

Способность прислушиваться к своему телу полезна в том случае, если нужно разрешить какие-то трудности личного плана. Эту способность американский психотерапевт Юджин Джендлин назвал фокусированием. Еще в 60-е годы XX века Джендлин с коллегами из чикагского университета принимал участие в масштабном исследовательском проекте по выяснению результатов посещения психотерапевтов разными людьми. Исследователи хотели выяснить, почему, независимо от психотерапевта и методов его работы, одни люди после работы с ним делают успехи, а другие – нет. Прослушав несколько тысяч часов записей разных бесед, Джендлин выявил волшебный компонент, который можно обнаружить уже при первой или второй встрече и с помощью которого можно предсказывать, будет ли успешным лечение пациента. Данный компонент не имел никакого отношения ни к школе или методу работы терапевта, ни к проблеме, которую они с пациентом решали. Этим компонентом оказалась некая склонность пациентов спонтанно обращаться к своему жизненному опыту определенным способом. Прогресс наблюдался, только если людям удавалось это сделать, в противных случаях прогресса не было{156}.

Успеха добивались те пациенты, которые время от времени ни с того ни с сего переставали разговаривать. Судя по всему, они молча анализировали, думали и рассуждали, при этом было похоже, что их внимание приковано к внутренним процессам, которые они сами себе объяснить не могут. Внутри себя они прислушивались к чему-то такому, что пока нельзя выразить словами. Люди вели себя так, как будто им не было понятно, чего же они ждут. Они старались оформить мысли и нащупать способ выразить свои ощущения словами. Иначе говоря, в какой-то момент приема у психотерапевта пациенты сидели молча, прислушиваясь к себе – часто это длилось по нескольку минут, – а потом начинали говорить. Они лишь смутно что-то чувствовали и изо всех сил старались высказаться. Но сквозь жалобы и обиды, которые люди обсуждали на приеме, начинало постепенно проступать понимание и осознание. Они прислушивались к туманному, едва уловимому чувству и позволяли ему проявиться. Джендлин назвал это соматическим ощущением, или ощущением ситуации. Оно сильно отличалось и от цепочки мыслей, приходящих в голову, и от эмоций, которые мы испытываем. Это больше похоже на внутреннюю основу, из которой, если немного подождать и отнестись к делу внимательно, появляются мысли, образы и чувства. Получается, что многим людям не хватает этой способности или просто терпения, чтобы дождаться, пока эти образы и чувства проявятся. Вместо этого они, опережая процесс развития данного ощущения, торопятся с ответом и описывают проблему, не находя ничего нового, и не чувствуют ни прогресса в решении, ни облегчения.

Джендлин обнаружил, что соматическое ощущение рождается не в голове, а где-то в центре туловища – примерно между горлом и желудком. Понимание ощущается физически, и, как только сознание смогло сформулировать, выразить словом или образом все то, что мы поняли, тут же появляется чувство освобождения, напряжение уходит, и вы с выдохом облегченно произносите: «Да, так оно и есть. Ты все понял. Спасибо». Это похоже на то, что чувствует больной или уставший ребенок, который к тому же не может объяснить взрослому причину. Когда происходит сдвиг в ощущениях, тогда снимается блокировка, и вот тут надо снова вернуться немного назад к ощущению ситуации, и тогда можно обнаружить, что оно готово «говорить» с вами дальше и еще больше раскрыться.

Для того чтобы сфокусироваться, нужно подумать о проблеме, спросить себя: «Что я в целом об этом думаю?» – и замолчать. Примерно через полминуты или около того мы почувствуем, что проблема «осознается» внутри тела, формируется физическое ощущение проблемы в целом. Сначала его невозможно разделить на части, а значит, нельзя выразить словами. Обычная для р-состояния основная тенденция – быстро делать выводы и заключения, конструировать ясные и правдоподобные высказывания – полностью меняется. Быстрые ответы, полученные от р-состояния под соусом «это же так очевидно», конечно же, игнорируются{157}. Если верить Джендлину, вы правильно фокусируетесь в том случае, когда не уверены в правильности своих поступков, потому что не можете сказать, что происходит. «Тело мудрее всех наших подходов и идей, – считает он. – Оно соединяет их все и усиливает. Оно объединяет все обстоятельства, которые мы ощущаем. И мы чувствуем это объединение, когда разрешаем соматическому ощущению сформироваться внутри»{158}.

Поскольку такой путь познания никогда раньше не расценивался как один из главных компонентов успешной терапии, многие психотерапевты не подозревали о необходимости развивать способности клиентов в данном направлении. Джендлин обнаружил, что умение идти по этому пути можно тренировать, как только мы этот путь обнаружим. Это может делать кто угодно, вопрос только в достаточной практике. И конечно, польза от такого пути познания есть не только для тех, кто имеет отношение к психотерапии, – это умение полезно в различных жизненных ситуациях. Начнем с того, что само по себе фокусирование довольно странное занятие, оно действительно сильно отличается от всех форм познания, знакомых людям. Когда студенты-медики учатся читать рентгеновские снимки, им тоже требуется время, чтобы сложить картину из непонятных теней. Но ощущение фокусирования, которое постоянно исследует и пробует, вскоре перестает ошибаться. На одном из сеансов, которые я посетил, человек, которого просили сфокусироваться, описывал это так: «Такое ощущение, что я чего-то боюсь, но не понимаю чего. Как будто у меня внутри сидит зверь, ушки на макушке, готовый в любой момент сорваться с места… Как будто что-то приходит и какая-то часть меня ждет этого и принимает, но я сам пока не знаю, что это такое». Для состояния фокусирования характерно чувство неизбежности смысла, который пока не обнаружен. Плодом соматического ощущения часто является не целиком и полностью законченная история, а вызволенные из памяти фраза или образ, аналогичный напуганному животному из приведенной мною цитаты, – оно чувствует опасность или что-то неизвестное, и это неизвестное пока нельзя идентифицировать. Понимание, которое возникает у нас внутри, изначально принимает поэтическую или символическую форму, не буквальную и не очевидную.

Конечно, идея фокусирования не нова (хотя превращение его в технологию в самый раз подходит «веку Прометея»). Например, очень похожее понятие существует у японцев – куфу. Дайсэцу Тэйтаро Судзуки в книге «Дзен и японская культура» описывает его так:

«[Куфу] не просто процесс размышления головой, но состояние, в котором все тело участвует в принятии решения… Мы задаем вопрос с помощью разума, но совсем не разумом отвечаем на него… Японцы часто говорят: “Cпросить нутро”; “Думать нутром”; “Видеть или слышать нутром”. Нутро, которое включает в себя все внутренние органы, символизирует в данном случае целостность личности… Если говорить языком психологии, куфу выпускает наружу то, что находится в подсознании и заставляет его работать самостоятельно без какого-либо вмешательства сознания… Можно сказать, что это равнозначно передвижению в кромешной тьме на ощупь: когда не видно ничего конкретного, мы целиком затеряны в лабиринте»{159}.

У греков классического периода то, что Джендлин называл соматическим ощущением, называлось тимус, и располагался он в районе диафрагмы. Обратите внимание, снова в центре туловища, где желудок и легкие. Люди считали, что тимус «советует», как поступать, помогает подобрать нужные слова… Для человека времен Гомера тимус не ощущался как часть внутреннего «я», это был совершенно независимый от него внутренний голос, с которым можно вести беседы, как и с сердцем или животом. Как с другим человеком{160}.

Получается, что в других культурах и в другие времена «думать нутром» было обычным и привычным путем познания. Только у нас, современных европейцев, настолько сильно преобладает р-состояние; мы считаем, что думать надо быстро, что все, о чем мы думаем, контролируется сознанием, и поэтому рассматриваем способность «думать всем телом» как некий новый навык, которому можно научить отдельно и который никак не связан с деятельностью мозга.

Фокусированию, как и диагностике, всегда предшествует намерение решить проблему или прояснить ситуацию, потому что детали, на которых мы задерживаемся, зависят от цели. Мы открыты и терпеливы, но при этом все детали рассматриваем с точки зрения их отношения к проблеме и нам важен прогресс.

Третий способ внимательности, о котором я хотел бы поговорить, – это поэтическое чутье. Вот оно как раз-таки создает возможность менять намерения и проявлять новые. Благодаря ему обнаруживаются беспокоящие нас темы и проблемы, однако происходит это каким-то необычным и непривычным нам способом и в самом неожиданном месте. Позвольте себе просто впитывать опыт происходящих с вами событий, не искать ничего специально и не задумываться, понимаете ли вы, что происходит. Тогда, вероятно, вы обратите внимание на то, чего не замечаете за чередой более важных дел, и разбудите в себе пути познания, более глубокие и менее эгоцентричные. Можно смотреть на море или на небо, слышать звон колокольчиков, который доносится с поля, или квартет Бетховена, мыслями при этом надо быть как можно дальше от повседневных проблем. Мы чувствуем какую-то скрытую тайну, испытываем тоску по настоящему и естественному, чего в обычной жизни не замечаем{161}.

Когда мы возвращаемся домой из поездки за город, то ощущаем себя более цельными, спокойными, уравновешенными. При этом совершенно не обязательно, что мы что-то поняли или нам открылось что-то совсем новое, но мы чувствуем себя иначе, как будто стали здоровее, почувствовали что-то важное, что, может, и не стало нам доступным. В определенном расположении духа возможно поймать мимолетные проблески того, что иногда даже в очень большой степени может стать знанием или истиной. Однако это не будет ответом на конкретно заданный вопрос, эти проблески нельзя четко выразить словами, не потеряв именно то качество, которое и делает их наиболее ценными. Есть путь познания, который главным образом происходит косвенно: мы получаем знания не напрямую, а как бы обходными путями, видим символы или намеки, читаем иносказания. Этот путь будит в нас ассоциации, заставляет обращать внимание на мелочи, но все это происходит так, что нам не нужны лишние толкования и разъяснения. И достичь его можно не с помощью серьезных операций с отвлеченными понятиями, но через неспешное наблюдение за чем-то конкретным.

Когда мы растворяемся в настоящем, то происходит одно – мы теряем себя. Как сказал философ и лингвист Эрнст Кассирер, мысль «покоится в непосредственно стоящем перед ней содержании; она ощущает и знает только его непосредственное чувственное присутствие, настолько властное, что все остальное исчезает. Кажется, что там, где человек находится в плену этого мифически-религиозного созерцания, для него исчезает весь мир. Мгновенное содержание, на которое направлен интерес, полностью заполняет сознание, так что вне его и наряду с ним больше нет ничего. «Я» обращено на это с величайшей энергией, оно живет в нем и забывается в нем»[30]{162}. Вы резко переходите от мыслей о себе и озабоченности к истинному состоянию вещей, к совершенству, о котором так сказал Джон Китс:

[О грация аттическая, в формах]

Застывших, ты как вечность, молчаливо

Взыскуешь нас![31]

Эго, или наше собственное «я», по сути своей – основа того, что находится в центре внимания: набор приоритетов, на которые надо обращать внимание для выживания, для благополучия или даже комфорта. Когда разум контролирует наше эго, мы ведем себя, чувствуем и думаем так, как будто такие очень разные вещи, как репутация, статус, стиль, способность к познанию, были жизненно важны, а их противоположности – непопулярность, невежество – представляли собой серьезную угрозу. Когда мы теряемся в настоящем, такие обусловленные стремления уходят и на смену беспокойным желаниям приходит обновленное чувство спокойствия. Устранив надежду или страх, мы свободно воспринимаем происходящее. В 1917 году Герман Гессе в эссе «О душе» писал: «Взгляд желания нечист, он все видит в искаженном свете. Только когда мы ничего не желаем, только когда наше вглядывание становится чистым созерцанием, раскрывается душа вещей, раскрывается красота»[32]. В основе своей такой путь познания очень спокойный, бесстрастный и более глубокий и скрытый, поэтому его нельзя вызвать волевым усилием. Он открывается (если это вообще происходит) неожиданно. Это очень похоже на состояние, которое возникает при попытке разглядеть объемную стереокартинку. Если пристально смотреть на изображение и стараться понять, что же там изображено, вашему взору предстанет только пестрый фон. Вы увидите множество не связанных друг с другом деталей. Однако если вы оставите попытки разглядеть происходящее, будете смотреть как бы сквозь предметы и останетесь на некоторое время в таком непонятном состоянии, детали начнут растворяться и перетекать друг в друга, неожиданно создавая новый образ, новое видение. Благодаря ему вы сможете заглянуть внутрь картинки и увидеть скрытое изображение. Если вы почувствовали некий внутренний толчок – а его нельзя спровоцировать или подделать, – можете не сомневаться, что новое видение вам доступно. Чувство похоже на то, как до вас доходит смысл шутки, оно ощущается физически и не может быть спланировано. Тот, кто не видит картинку, как и тот, кто не понимает шутку, просто-напросто пока не ухватил его.

Несмотря на то что поэтическое чутье нельзя вызвать специально, можно поспособствовать его появлению, как в случае со стереокартинками. Можно склонить себя к такому состоянию, развив способность ждать определенным образом. Нужно уметь оставаться внимательным, несмотря на отсутствие понимания, которое Китс называл негативной способностью: «когда человек способен оставаться открытым к многозначности и полноте окружающего мира, находясь в сомнении».

Подобное ожидание требует внутреннего чувства безопасности. Нужна уверенность в возможности потерять ясность и контроль над ситуацией, но при этом не утратить свое внутреннее «я», не потерять себя. После того как Китс провел вечер за разговором со своим другом Чарльзом Дильком, он описал в письме брату негативную способность Дилька. По его словам, это человек, который не мог «почувствовать, кто он, до тех пор пока не решит все на свете» и который «не может достичь истины при жизни, потому что все время пытается это сделать»{163}.

Поскольку в современной культуре и образовании р-состояние явно преобладает, то появилось целое общество, состоящее из чарльзов дильков: такие люди отстранены от пути познания, который, вероятно, является частью их познавательного и эстетического права по происхождению. Совершенно очевидно, что дети гораздо легче входят в состояние поэтического чутья, чем взрослые. Маленькие дети мыслят очень, скажем так, поэтично, по крайне мере один аспект у них получается явно лучше, чем у детей постарше и взрослых, – они гораздо лучше придумывают метафоры. Психологи Говард Гарднер и Элен Виннер обнаружили, что 3–4-летние дети подбирают более точные определения, чем 7–11-летние, при этом все дети гораздо более творчески обращаются с языком, чем студенты{164}. Очень хорошо выразить сожаление об утрате детского способа познания получилось у Уильяма Вордсворта в «Оде бессмертию»:

Когда-то все ручьи, луга, леса

Великим дивом представлялись мне;

Вода, земля и небеса

Сияли, как в прекрасном сне,

И всюду мне являлись чудеса.

Теперь не то – куда ни погляжу,

Ни в ясный полдень, ни в полночной мгле,

Ни на воде, ни на земле

Чудес, что видел встарь, не нахожу[33].

Способность растворяться в настоящем, присущую детям, хорошо иллюстрирует такой диалог: «Пойдем, – сказала няня 8-летнему Фелисите-Роберу де Ламеннэ[34], – ты так долго смотришь на волны, все уже уходят». В ответ она услышала: «Все смотрят туда же, куда и я, но никто не видит того, что я вижу». И он совсем не хвастался, просто хотел остаться{165}.

Несмотря на то что часто при взрослении эта способность утрачивается, можно вернуть привычку воспринимать, развить необходимую восприимчивость, умение позволить себе погрузиться в ситуацию, просто смотреть и ждать. Жак Маритен, автор величайшего труда «Творческая интуиция в искусстве и поэзии», сказал о поэтической интуиции:

«Ее нельзя сделать лучше саму по себе. К ней надо прислушаться. Но поэт может лучше подготовиться к ней или позволить ей прийти, убрав с ее пути все сложности и не отвлекаясь на шум… Можно научить себя быть преданным своей интуиции»{166}.

У многих писателей и художников можно найти описания откровений, которые снизошли на них. Франц Кафка в «Размышлениях» пишет: «Не нужно выходить из комнаты. Просто сидите за столом и слушайте. Нет, даже не слушайте, просто ждите. Даже не ждите, спокойно сидите в одиночестве. Мир сам предстанет перед вами во всем своем естестве… Он с восторгом и радостью кинется к вашим ногам»{167}.

Томас Элиот в стихотворении «Ист-Кокер» полностью поддерживает эту идею: «Жди без надежды, / Ибо надеемся мы не на то, что нам следует»{168}. Мартин Хайдеггер в книге «Что зовется мышлением?» объясняет подобное состояние:

«Обычно, когда мы находимся в состоянии ожидания, мы ждем чего-то, что нам интересно или необходимо. Когда мы говорим об ожидании такого рода, то этот процесс затрагивает наши желания, цели или потребности. Но это ожидание не должно содержать ничего личного, и на него не должен влиять наш характер. Есть состояние, в котором можно ждать, не зная, чего именно мы ждем. В этом состоянии мы можем пассивно ждать, но не ждать чего-то конкретного – чего-то, что можно выразить словами. В этом состоянии мы просто ждем, и это ожидание может привести нас к источнику, который находится вне [нас]»{169}.

Райнер Мария Рильке в «Письмах к молодому поэту» дает похожий совет:

«Вам стоит лишь обратиться к природе, к простому и малому в ней, которого не замечает почти никто и которое может так непредвиденно стать большим и безмерным, стоит лишь вам полюбить неприметное и со всей скромностью человека, который служит, попробовать завоевать доверие того, что кажется бедным, – тогда все для вас будет легче, осмысленнее и как-то утешительнее: быть может, не для вашего рассудка, который будет удивленно медлить, но для вашего самого глубокого разумения, зрения и знания»[35]{170}.

Поэтическим чутьем может обладать любой из нас. Это совсем не какое-то особое качество Поэтов с большой буквы – тех, кто осознанно создает произведения, которые мы называем стихами. Чтобы быть Поэтом, нужно видеть и понимать мир поэтично. Это обязательно, но этого недостаточно. Кроме этого, Поэт должен уметь так использовать языковые средства, чтобы читатель проник в его поэтический мир, почувствовал образ его мыслей, замедлил бег, чтобы для него стихотворение вышло на первый план, заполнило его мир. Если посмотреть на вещи сами по себе, не думая о приносимой ими пользе, можно достичь уровня чувствительности и понимания, на котором нам открывается мир, лежащий за пределами наших намерений и желаний. И таким образом мы узнаём себя, видим свои заботы и проблемы шире, как будто выходит на поверхность нечто ранее скрытое от нас. Нужно проникнуться стихотворением, утонуть в нем, позволить ему наполнить себя. Тогда мы погружаемся в режим восприятия, который не укладывается в русло наших привычек, представлений и отношения к самим себе. Мы одновременно – но по-разному – узнаём себя и мир. Если рассмотреть стихи под таким углом зрения, то они нужны, чтобы настроить читателя на поэзию. Как сказал Поль Валери, «стихотворение – это своего рода машина, которая нужна для создания поэтического настроения с помощью слов».

Поэт достигает такого состояния, делая две вещи одновременно. Он рисует картину, которая отражает наши интересы, дела и нашу личность, при этом он использует язык, который ломает наше представление о языке. Мы не можем пробиться сквозь свои собственные заботы и понятия и не видим за ними мысли поэта, поэтому на минуту застываем без движения, увидев перед собой что-то новое и необычное.

Когда Джордж Уолли[36] писал о своем опыте преподавания поэзии в школе, он говорил, что совершенно необходимо пережить стихотворение. Таким образом Уолли объяснял способность «обращать внимание на стихотворные строки не как на абстрактный плод разума, а как будто оно создано специально для восприятия его всеми пятью чувствами, чтобы заставить нас воспринимать его»{171}. Если мы беремся объяснять, о чем стихотворение, – это аналогично решению задачки или отгадыванию кроссворда за ученика, то есть смысл пропадает. Чтение стихов – своего рода упражнение на «познавательную деятельность в режиме восприятия». Не нужно искать смысл, надо погрузиться в стихотворение, если можно так выразиться, и позволить смыслу дойти до вас. Нужно почитать стихи как неотъемлемую часть своей жизни. В ином случае получится конструирование очень похожего на стихотворение суррогата. И этот суррогат будет пытаться заместить собой реальное стихотворение: то самое, которое в меньшей степени лишает нас самообладания и в большей – дает близкие нам формы поведения и понимания.

Стихотворение, осмысленное с помощью умственных способностей, оставляет определенное интеллектуальное удовлетворение. А поэзия, действительно поглощающая нас, приносит не только удовольствие уму, от нее возникает некоторая физическая дрожь нераскрытого смысла; внутренний и эстетический отклик. Так же как с процессом фокусирования, тело чувствует что-то, чего не может понять ум. Альфред Хаусман, с ожидаемым от него юмором и напором, говорит о физической составляющей поэзии:

«Для меня поэзия вещь скорее физическая, чем интеллектуальная. Год или два назад среди прочей корреспонденции я получил письмо из Америки, в котором, наряду с разными вопросами, меня попросили дать определение поэзии. Я ответил, что не более способен дать определение поэзии, чем терьер – определение крысы (но покажите терьеру крысу – и, будьте уверены, он не ошибется). Поэзию узнают по своим особым признакам… Опыт научил меня, когда я бреюсь по утрам, не отвлекаться и, пуще всего, не вспоминать никаких стихов, ибо, стоит какой-нибудь поэтической строке прозвучать в памяти, как волосы на лице встают твердой щетиной и бритва перестает их брать. Есть еще признаки помимо озноба, пробегающего по спине. Это комок в горле и слезы на глазах. Есть еще один признак, который я могу описать, позаимствовав фразу из одного из последних писем Китса, где тот описывал Фанни Браун: “каждое напоминание о ней пронзает меня, как копье”»{172}.

В начале ХХ века Бенедетто Кроче в «Эстетике»[37] пытается высказаться с точки зрения красоты как главной составляющей его подхода к интуиции{173}. Для Кроче красота – это свойство интуитивного ответа, а не объектов или природы. Для того, кто рассматривает картину или скульптуру или же наблюдает танец, так же как и для того, кто читает стихотворение, эстетический отклик – это проявление определенного, вызванного объектом способа видеть или понимать. То, что воспринимают таким, каково оно есть, что полностью притягивает внимание, не принадлежит определенным категориям и не сведено до ярлыков, – это красиво. Нужно научиться распознавать эту внутреннюю двусмысленность и непроницаемость, допускать ее существование, получать от нее удовольствие и, в конце концов, ценить. Иначе говоря, как сказал поэт Луис Макнис, «ощущать опьянение от различия вещей»{174}. Поэтическое чутье и интуиция гораздо богаче, полнее и тоньше, чем повседневный язык. Есть формы знания, которые пренебрегают четкостью. Впечатления говорят и откликаются как живое, неделимое целое. На этом пути познания красота, истина и неизъяснимость являются вместе. Например, аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес в общих чертах описал некоторые естественные «магниты» поэтического состояния разума:

«Музыка, ощущение счастья, мифология, лица, на которых время оставило след, порой сумерки или пейзажи хотят нам сказать или говорят нечто, что мы не должны потерять; они затем и существуют; эта близость откровения, возможно, представляет собой явление эстетическое»[38]{175} (курсив автора).

Несмотря на то, насколько изящным и утонченным может быть поэтический способ познания, мы не должны обольщаться и полностью заменять им все остальные пути, необходимые ежедневно. Он остается одним из режимов работы разума среди прочих, и полностью полагаться на этот режим так же опасно, как и на р-состояние. Оливер Сакс, американский нейропсихолог, в книге «Человек, который принял жену за шляпу»[39] рассказывает трогательную историю одной из своих пациенток, которая как раз оказалась в такой ситуации{176}. В возрасте 19 лет Ребекка не могла сама найти дорогу домой, не умела отпирать дверь ключом и надевала одежду задом наперед. Она не понимала простых предложений и не могла сделать даже самые элементарные вычисления, но она очень любила слушать, как читают, в особенности стихи, без труда понимала метафоры и символику даже самых сложных поэтических произведений. «Язык чувства, конкретности, образа и символа составлял близкий и на удивление доступный ей мир».

Она провалила все неврологические тесты, направленные на то, чтобы разложить человека на составляющие способности. Именно поэтому тесты не выявили никакой способности воспринимать реальность, мир природы и воображения как согласованное, постижимое, поэтическое целое. Если говорить об умственных способностях, которые проявляются сознательно, Ребекка была совершенно умственно неполноценна, однако в «допонятийном» и «бездумном мире» она была здорова и счастлива.

Сначала Сакс предполагал, что посещение групповых занятий поможет ей научиться немного лучше справляться с простыми заданиями, но это ни к чему не привело: девушка там чувствовала себя разваливающейся на части. Как сказала сама Ребекка: «Они мне ничего не дают. Они не помогают мне быть собой… Я как живой ковер. Мне нужен узор, композиция. Без композиции я рассыпаюсь на части». И действительно, когда она занялась деятельностью, которая поглотила ее целиком, она стала совсем другим человеком. Ее перевели из коррекционного класса в театральный, где она просто расцвела, так ей там нравилось. Она стала собранной, уверенной в себе, уравновешенной и играла роли, проявляя собственный стиль и характер. Свой отчет Сакс заканчивает словами: «Театр стал ее жизнью. Теперь, увидев Ребекку на сцене, невозможно предположить, что имеешь дело с умственно неполноценным человеком». Углубившись в то, что ей нравилось, Ребекка стала свободной и цельной. В мире отвлеченных понятий она была потеряна и как будто бы раздроблена на куски.

Если не работать с восприятием, можно столкнуться с двумя проблемами. Дело не только в том, что можно не заметить некоторые аспекты внутреннего и внешнего мира, которые могут нести важную информацию и побуждать к действию. Можно невольно вмешаться в восприятие, пока оно развивает ничем не подтвержденные или ненужные предположения и убеждения. То, что в конце концов предлагается сознанию, может быть одновременно переработанным или лишенным деталей, даже подтасованным. Разум второпях склонен видеть то, что ожидает или хочет увидеть или что обычно видит. Одна из проблем восприятия, связанных с именем Гай, заключается в том, что я постоянно реагирую на оклики, которые совсем ко мне и не относятся. Когда люди на улице кричат друг другу «Привет!» или «Пока!», что по-английски звучит как «Хай» или «Бай», я оборачиваюсь на них и жду реакции, прежде чем понимаю, что обознался. Поспешные выводы, сделанные таким образом, довольно рискованное предприятие. Устанавливая порог распознавания собственного имени «при слабом нажатии», я уверен, что буду быстро реагировать на него, при этом я делаю много «ложных срабатываний». Допуская тот факт, что происходящее обычно – это то, что происходило реально, я экономлю время обработки сигнала, но за счет этого я неправильно определяю ситуацию, когда она отличается от обычной.

Четвертый способ работы с вниманием, который я хотел бы описать в этой главе, заключается в способности видеть сквозь собственное восприятие. Он называется полнотой осознания.

Воспринимаемый нами мир до некоторой степени является отражением наших предрассудков и забот. И наши мысли, чувства и реакции по восприятию мира также до некоторой степени отражают наши убеждения, соответствующие восприятию мира. Степень влияния и того и другого очень легко недооценить. Требуется усилие, чтобы понять, что происходит, потому что наши убеждения зависят от всех органов, с помощью которых мы чувствуем. Для примера давайте рассмотрим что-то очень простое. Например, слюну. Осознайте на мгновение, что она у вас во рту. Наберите немного и почувствуйте, что она там есть, ощутите, как она обтекает язык и зубы. Теперь возьмите чистый стакан, плюньте в него и попробуйте выпить. Обратите внимание, как чудесным образом изменилось ваше восприятие, хотя вещество осталось то же самое. То, что минуту назад было чистым и естественным, вдруг, оказавшись за пределами тела, стало грязным и неприятным. Слюна не изменилась, изменилось восприятие.

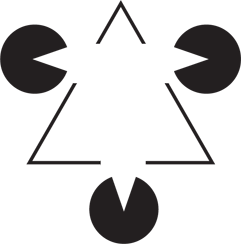

Один из главных вкладов экспериментальных психологов современности должен был открыть нам новое, продемонстрировав то, что называют теоретической нагруженностью восприятия. (Аналогично тому, как поэты на протяжении всей истории демонстрировали, что мир куда более разнообразный, гораздо сильнее открытый для интерпретации и более непостижимый, чем мы привыкли считать.) Это четко показано в большинстве работ с визуальными иллюзиями. Например, фигуры Гаэтано Каниза (см. рис. 12). Мы видим – да-да, на самом деле видим то, чего «на самом деле нет», потому что наш разум стремится заполнить пробелы{177}. Мы привыкли видеть целиком предметы, части которых закрыты от нас находящимися перед ними другими предметами, и эти ожидания могут заставить нас, если, конечно, есть смысл это делать, видеть псевдоформу, даже создавать ее видимые края, чтобы сделать интерпретацию более убедительной. Такое «перекраивание» действительности имеет место сплошь и рядом, на всех уровнях разума, которые находятся значительно ниже, чем сознательное намерение и контроль.

Рис. 12. Оптическая иллюзия форм и контуров Гаэтано Каниза

В качестве менее наглядного примера можно привести теорию возраста. Быть старым – не просто биологическое состояние. У каждого из нас есть представление о том, что значит быть старым и как это чувствуется, и то, насколько каждый из нас понимает и оценивает старость, зависит (часто бессознательно) от этого образа; в свою очередь, это понятие отражает множество связанных между собой культурных допущений и индивидуальный опыт. Элен Лангер с коллегами из Гарвардского университета исследовала аффект, который оказывают косвенные переживания детей на состояние будущей собственной старости. Они пришли к выводу, что дети приходят к некоему образу старого человека, а становясь старше, могут неосознанно проецировать его на себя. Исследователи предположили, что чем моложе бабушки и дедушки, когда дети начинают с теми общаться, тем более «юный» образ старости у этих детей неосознанно выработается и, соответственно, тем позитивнее они будут воспринимать приближение собственной старости.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 4 Время и внимание

Глава 4 Время и внимание 1Можно лишь приблизительно оценить, насколько внимательно люди следят за ежедневными событиями в обществе. Тем не менее результаты трех независимых исследований в целом согласуются между собой, несмотря на то что они были проведены в разное

Глава V. ВНИМАНИЕ

Глава V. ВНИМАНИЕ §21. Общее понятие о внимании Вниманием называется направленность сознания на определённый объект. Объектом внимания может быть любой предмет или явление внешнего мира, наши собственные действия, наши представления и мысли.Я читаю книгу и целиком занят

Глава XII ВНИМАНИЕ

Глава XII ВНИМАНИЕ Введение Все процессы познания, будь то восприятие или мышление, направлены на тот или иной объект, который в них отражается: мы воспринимаем что-то, думаем и чем-то, что-тосебе представляем или воображаем. Вместе с тем воспринимает не восприятие само по

Глава 3. Внимание

Глава 3. Внимание До человека доходит огромное число раздражителей, однако он отбирает самые важные из них и игнорирует остальные. Он потенциально может сделать большое число возможных движений, но выделяет немногие целесообразные движения, входящие в состав его

Глава II. Внимание и внимательность

Глава II. Внимание и внимательность Интенсивность первоначального впечатления определяет степень последующих воспоминаний или припоминаний и пропорциональна вниманию, с которым относятся к предмету, производящему впечатление — это является психологическим законом.

Глава 82. Уделяйте внимание первому сну

Глава 82. Уделяйте внимание первому сну Со времен работы Фрейда, вышедшей в 1911 г. и посвященной первому сну в психоанализе, терапевты с особенным уважением относились к первому сну пациента в терапии. Этот начальный сон, по убеждению Фрейда, часто бесценное свидетельство,

Глава 44 Внимание – это взаимно

Глава 44 Внимание – это взаимно После того как вы все прописали, давайте проанализируем эти записи. Что же у нас получилось? Мы с вами сделаем неизбежный вывод, который я предлагаю превратить в правило: Правило № 27 Дабы получать знаки внимания мужчины, надо приложить

Глава 12. Внимание

Глава 12. Внимание Внимание есть именно та дверь, через которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего мира. К. Д. УшинскийПонятие о внимании Психическую жизнь личности нередко сравнивают с потоком из образов воспринимаемых предметов и явлений, мыслей

ГЛАВА 7 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

ГЛАВА 7 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ Предмет, на который мы обращаем внимание, останется в нашей памяти, а то, что мы в рассеянности игнорируем, не оставит в ней никакого следа. Уильям Джеймс Термин «избирательное (селективное) внимание» означает, что мы сами выбираем предмет

Глава 11 Внимание

Глава 11 Внимание Однажды человек из народа обратился к учителю дзен Иккю: «Учитель, напишите мне, пожалуйста, несколько изречений величайшей мудрости». Иккю сразу же взял кисточку и написал слово «Внимание». «Это все? – спросил тот человек. – И вы не добавите что-нибудь

Глава З. ВНИМАНИЕ — НАЧАЛО НАЧАЛ

Глава З. ВНИМАНИЕ — НАЧАЛО НАЧАЛ Если мы что-то хотим запомнить и осмыслить — мы должны обратить на это внимание. Причем чем больше, тем лучше. Сколько было слышно жалоб на тему «Ах, он такой способный, но такой невнимательный!».Это не оправдание. Ситуацию можно и должно

Глава 18 Как лидеры направляют внимание

Глава 18 Как лидеры направляют внимание “Смерть от PowerPoint” – именно так называются бесконечные утомительные презентации, порождаемые этой программой. Эти презентации невыносимы, в том случае, если демонстрируют нехватку фокусированного мышления и неумение отличить

Глава 4 Внимание

Глава 4 Внимание Опыт с часами и книгойВы обычно не слышите тиканья стенных часов в вашей комнате. Этот однообразный звук выпадает из вашего внимания.Попробуйте, читая книгу, поставить рядом с ней на стол часы и распределять произвольное внимание, одновременно следя за