Глава третья Кэролайн Сакс «Если бы я поступила в мэрилендский университет, то до сих пор занималась бы наукой»

Глава третья

Кэролайн Сакс

«Если бы я поступила в мэрилендский университет, то до сих пор занималась бы наукой»

1.

150 лет назад, когда Париж был центром мира искусства, группа художников каждый вечер собиралась в кафе «Гербуа» в Батиньольском квартале. Возглавлял ее Эдуард Мане, один из самых давних и авторитетных членов группы, привлекательный и общительный человек чуть за тридцать, одевавшийся по последней моде и покорявший окружающих своей энергией и юмором. Близким другом Мане был Эдгар Дега, один из немногих, кто мог соперничать с ним в остроумии; молодые люди отличались вспыльчивым нравом и острым языком. Дело порой доходило до ожесточенных споров. К ним частенько захаживал Поль Сезанн, высокий и грубоватый, в штанах, подвязанных веревкой, и угрюмо усаживался в углу. «Не предлагаю вам руку, – заявил он однажды Мане, плюхаясь на стул. – Я не мылся 8 дней». Клод Моне, волевой и погруженный в себя, сын бакалейщика, не получивший такого образования, как некоторые другие члены кружка. Его лучший друг – «беспечный сорванец» Пьер-Огюст Ренуар, который написал 11 портретов Моне. Моральным компасом группы служил Камиль Писсарро, на редкость проницательный, преданный и принципиальный. Даже Сезанн, самый раздражительный и холодный, любил его. Многие годы спустя он называл себя «Сезанн, ученик Писсарро».

Эта группа выдающихся художников положила начало современному искусству, встав у истоков течения под названием импрессионизм. Они рисовали друг друга и друг подле друга, поддерживали друг друга эмоционально и финансово. Сегодня их картины висят во всех крупнейших художественных музеях мира. Но в 1860-х годах им приходилось несладко. Моне сидел без гроша в кармане, и Ренуар как-то принес ему хлеба, чтобы тот не умер с голода. Хотя не сказать, чтобы Ренуар сам роскошествовал. Ему не хватало денег, чтобы купить марки для писем. Торговцев картинами их работы не интересовали. Художественные критики, если и упоминали импрессионистов (а в 1860-х годах художественных критиков в Париже было пруд пруди), отзывались о них с пренебрежением. Мане и его друзья сидели в кафе «Гербуа», обшитом темными панелями, со столами, покрытыми мрамором, и шаткими металлическими стульями, пили, ели и говорили о политике, литературе и искусстве и, конечно же, о своей карьере, потому что все импрессионисты задавались одним и тем же вопросом: что делать с Салоном?

Искусство играло колоссальную роль в культурной жизни Франции XIX века. Живопись была подчинена правительственному департаменту под названием Министерство императорского дома и изящных искусств, занятие ею считалось такой же профессией, как сегодня работа в сфере медицины или юриспруденции. Многообещающий художник начинал карьеру в Национальной высшей школе изящных искусств в Париже, где получал формальное образование, проходя в строгой последовательности ряд стадий: от копирования чужих картин до рисования человека с натуры. На каждом этапе образования царила конкуренция. Плохо успевающие отсеивались. Сильные ученики удостаивались наград и членства в престижных обществах. Вершиной профессии являлся Салон – наиболее значительная художественная выставка во всей Европе.

Ежегодно художники Франции представляли экспертному жюри два-три лучших своих полотна. Крайним сроком считалось 1 апреля. Художники со всего мира толкали по булыжным мостовым Парижа тележки, нагруженные холстами, направляясь во Дворец промышленности, построенный для Парижской всемирной выставки между Елисейскими Полями и Сеной. На протяжении последующих нескольких недель жюри по очереди голосовало за каждую представленную работу. Если члены жюри находили картину неприемлемой, на ней ставился специальный красный штамп, означавший, что картина забракована. Одобренные картины вывешивались в залах дворца, и на протяжении шести недель, с начала мая, миллион человек заполняли его коридоры, теснясь у работ самых известных мастеров и отпуская язвительные комментарии возле тех, что им не понравились. Лучшие картины награждались медалями. Победители получали поздравления и наблюдали, как растет стоимость их творений. Проигравшие плелись домой и снова принимались за работу.

«В Париже едва ли наберется 15 любителей искусства, которые способны признать художника без одобрения Салона, – однажды заметил Ренуар. – Зато существуют 80 000, которые ничего не купят, если художник не допущен в Салон». Салон держал всех в таком страхе, что Ренуар, пришедший однажды ко дворцу во время заседания жюри, чтобы пораньше выведать результаты, так оробел, что побоялся назвать свое имя и представился другом Ренуара. Другой завсегдатай «Гербуа», Фредерик Базиль, как-то признался: «Я смертельно боюсь отказа». Отвергнутый в 1866 году художник Жюль Хольцапфель застрелился. «Члены жюри отвергли меня, значит, я бездарен, – написал он в предсмертной записке. – Я должен умереть». Для художника во Франции XIX века существование вне Салона было абсолютно немыслимо, и импрессионистов он заботил именно потому, что раз за разом отвергал их работы.

Салону был свойственен консерватизм. «Картины должны были отличаться микроскопической точностью, надлежащим образом “обработаны” и обрамлены, с нужной перспективой и всеми привычными художественными элементами, – пишет искусствовед Сью Роу. – Свет передавал драматизм, темнота придавала значительность. От сюжетно-тематической живописи требовалась не только тщательность исполнения, предполагалось, что она должна служить нравственному воспитанию. День в Салоне походил на вечер в парижской опере: публика ожидала духовного подъема и развлекательности. По большей части присутствующие знали, что им нравится, и рассчитывали увидеть знакомые картины». По словам Роу, медали получали огромные, скрупулезно прорисованные полотна, отображающие сцены из французской истории или мифологии, с лошадьми, или армией, или красивыми женщинами и названиями вроде «Отъезд солдата», «Молодая женщина плачет над письмом» или «Падшая невинность».

Импрессионисты имели совершенно иные представления о сущности искусства. Они изображали повседневную жизнь. Густые мазки. Расплывчатые фигуры. На взгляд жюри Салона и толпящихся посетителей, их работы были дилетантскими, даже шокирующими. В 1865 году Салон, как это ни удивительно, допустил картину Мане «Олимпия», на которой была изображена парижская проститутка. Картина послужила причиной грандиозного скандала. Вокруг нее пришлось даже выставить охрану, которая сдерживала толпу. «Царила атмосфера истерии и даже страха, – пишет историк Росс Кинг. – Одни зрители заходились в “приступах безумного смеха”, в то время как другие, преимущественно женщины, в ужасе отворачивались». В 1868 году Ренуару, Базилю и Моне удалось выставить свои картины на Салоне, однако через три недели их убрали из главного выставочного зала и поместили в d?potoir – кладовку с хламом, маленькую темную комнату в задней части здания, где складировались картины, признанные неудачными. Такой исход был ничем не лучше изначального отказа.

Салон играл роль самой важной художественной выставки в мире. С этим в кафе «Гербуа» не спорил никто. Однако для получения положительного решения Салона требовалось пойти на компромисс: создать такое произведение, которое они сами не сочли бы значительным. К тому же импрессионисты рисковали затеряться в общей массе других аналогичных картин. Стоило ли оно того? Каждый вечер участники группы спорили: следует ли и дальше стучаться в двери Салона или пойти своим путем и устроить собственную выставку? Хотят они стать маленькой рыбкой в большом пруду Салона или большой рыбой в маленьком пруду собственного выбора?

В конце концов, импрессионисты приняли верное решение, благодаря которому их творения сегодня висят во всех крупнейших музеях мира. Но аналогичная дилемма неоднократно возникает в жизни каждого из нас, и зачастую мы делаем не столь мудрый выбор. Перевернутая U-образная кривая напоминает о том, что с определенного момента деньги и ресурсы перестают улучшать нашу жизнь и только ухудшают ее. История импрессионистов вскрывает вторую, параллельную проблему. Мы стремимся попасть в самые лучшие учебные заведения, придавая этому колоссальное значение. Но при этом редко задумываемся (в отличие от импрессионистов), а так ли нам нужны эти престижные заведения? Можно привести множество примеров в качестве положительного ответа, но мало что служит более показательным, чем наши представления о престижности университетов.

2.

Кэролайн Сакс[12] выросла на самой окраине Вашингтонской агломерации. Училась она в нескольких государственных школах. Ее мать была бухгалтером, а отец работал в технической компании. В детстве она пела в церковном хоре, обожала писать рассказы и рисовать. Но по-настоящему ее увлекала только наука.

«Я без устали ползала по траве с увеличительным стеклом и блокнотом, выискивала жуков, а потом их зарисовывала, – рассказывает Сакс, вдумчивая, интеллигентная молодая женщина, которую отличают столь редкие в наше время честность и прямота. – Я просто-таки обожала жуков. И акул. Поэтому какое-то время я хотела стать ветеринаром или ихтиологом. Юджини Кларк была моей героиней, первая женщина-дайвер. Она выросла в Нью-Йорке в семье иммигрантов и поднялась на самую вершину своей профессии, невзирая на все эти “О, вы же женщина, вы не можете спускаться в океан”. Я считаю ее великой личностью. Мой отец встречался с ней и смог добыть ее фотографию с автографом. Как я радовалась. Наука всегда занимала важное место в моей жизни».

В средней школе Сакс училась на отлично. Еще во время учебы она записалась на курс политологии в ближайшем колледже, а также на курс многомерного анализа в местный общинный колледж. Блестяще окончила оба курса и при этом получала высшие оценки по всем выбранным в школе предметам. Выдающиеся успехи она продемонстрировала и на углубленных подготовительных курсах при колледже.

Летом перед последним учебным годом в школе Кэролайн с отцом отправились в марш-бросок по американским университетам. «Думаю, за три дня мы посетили пять учебных заведений, – вспоминает Кэролайн. – Уэслианский университет, Университет Брауна, колледж Провиденс, Бостонский колледж и Йель. Уэслианский университет славный, но очень маленький, Йель, конечно, крут, но я определенно не вписывалась в его атмосферу». Зато Университет Брауна, в городе Провиденс, штат Род-Айленд, покорил сердце девушки. Небольшой, престижный, расположенный на вершине холма и окруженный краснокирпичными зданиями в георгианском и колониальном стиле. Наверное, самый красивый кампус в Соединенных Штатах. Кэролайн подала документы в Браун и в качестве запасного варианта в Мэрилендский университет. Через несколько месяцев пришло письмо. Ее приняли.

«Я ожидала, что все в Брауне будут умными, талантливыми и опытными, – вспоминает она. – Я попала туда и поняла, что меня окружают такие же студенты, как я сама: любознательные интеллектуалы, немного нервные, возбужденные и не уверенные в том, смогут ли завести друзей. На душе стало спокойнее». Самым сложным оказался выбор курсов, потому что ей нравились абсолютно все названия. В конечном счете она остановилась на «Введении в химию», «Испанском языке», «Эволюции языка» и «Ботанических корнях современной медицины». Последний она описала как «наполовину ботаника, наполовину применение дикорастущих растений в медицине и химические теории, на которых оно основано». Девушка была счастлива.

3.

Верное ли решение приняла Кэролайн Сакс? Большинство из нас ответят утвердительно. Объездив с отцом все университеты, она расположила их по порядку от самого лучшего к самому худшему. Университет Брауна попал на первое место. Мэрилендский университет стал запасным вариантом, поскольку был совсем не так хорош, как Университет Брауна. Последний входит в Лигу плюща. Среди его плюсов большие ресурсы, более талантливые студенты, авторитетность и более опытный профессорско-преподавательский состав, чем у Мэрилендского университета. В рейтинге американских колледжей, ежегодно публикуемым журналом U. S. News & World Report, Университет Брауна стабильно занимает места в первой десятке или двадцатке. Университет Мэриленда болтается где-то ближе к концу.

Но давайте оценим решение Кэролайн под таким же углом, под каким импрессионисты оценивали Салон. В результате бесконечных дискуссий в кафе «Гербуа» импрессионисты пришли к выводу: их выбор между Салоном и собственной выставкой не был выбором из двух вариантов: самого лучшего и того, что чуть похуже. Перед ними стоял выбор между двумя очень разными вариантами, каждый со своими плюсами и минусами.

Салон во многом походил на университет Лиги плюща. Это место, где становились известными. Особенным его делала избирательность. В 1860-х годах во Франции было примерно три тысячи художников «национальной известности», каждый из них представлял на Салоне две-три свои лучшие работы. А это означало, что жюри выбирало из довольно приличного числа картин. Отказы были нормой. Попасть туда – колоссальная удача. Как говорил Мане, «Салон – настоящее поле битвы. Именно там каждому надлежит понять, чего он стоит». Из всех импрессионистов он единственный был убежден в значимости Салона. Художественный критик Теодор Дюре, еще один из группы «Гербуа», разделял его убежденность. «Тебе нужно сделать еще один шаг, – писал Дюре, обращаясь к Писсарро в 1874 году. – Нужно, чтобы тебя узнала публика, приняли арт-дилеры и поклонники искусства. Я настоятельно советую тебе выставляться; ты должен наделать шуму, привлекая критику и представая перед большой аудиторией».

Но именно то, что делало Салон привлекательным – его избирательность и престижность, – порождало определенные проблемы. Дворец представлял собой огромное здание около 300 метров в длину с центральным проходом высотой два этажа. Обычно на Салоне демонстрировались три-четыре тысячи картин, которые висели в четыре яруса, от пола до потолка. Только картины, получившие единодушное одобрение жюри, висели «на линии», на уровне глаз. Если картина висела под потолком, ее было практически невозможно разглядеть. (Одну из картин Ренуара однажды повесили под потолком в d?potoir.) Ни одному художнику не дозволялось подавать более трех работ. Количество посетителей было порой ошеломляющим. Салон – это большой пруд. Однако кем можно стать на Салоне? Разве что маленькой рыбкой.

Писсарро и Моне не соглашались с Мане. По их мнению, разумнее было быть большой рыбой в маленьком пруду. Если бы они действовали самостоятельно и устроили собственную выставку, утверждали они, им бы не пришлось ограничиваться жесткими правилами Салона, где «Олимпию» сочли возмутительной, а медалями награждались картины с изображением солдат и рыдающих женщин. Они смогут рисовать все, что заблагорассудится. И не потеряются в толпе, поскольку никакой толпы не будет. В 1873 году Писсарро и Моне предложили импрессионистам организовать общество под названием Анонимное общество художников, скульпторов и граверов (Soci?t? Anonyme Coop?rative des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs). Никакой конкуренции, никакого жюри, никаких медалей. Ко всем художникам одинаковое отношение. Все, кроме Мане, высказались «за».

Группа отыскала помещение на Бульваре капуцинок на верхнем этаже здания, из которого только что съехал фотограф. Оно представляло собой ряд маленьких комнат с красно-коричневыми стенами. Выставка импрессионистов открылась 15 апреля 1874 года и продлилась один месяц. Входной билет стоил один франк. На выставке было представлено 165 работ, включая три картины Сезанна, десять Дега, девять Моне, пять Писсарро, шесть Ренуара и пять Альфреда Сислея. Крошечная доля экспозиции Салона. На собственной выставке импрессионисты могли размещать столько картин, сколько хотели, и вешать их так, чтобы посетителям было удобно смотреть. «Импрессионисты терялись в общей массе произведений Салона, даже если их картины одобряли, – пишут историки искусства Харрисон Уайт и Синтия Уайт. – Благодаря независимой выставке они сумели привлечь внимание общественности».

Выставку посетили 3500 человек, 175 только за первый день. Этого было достаточно, чтобы о художниках заговорили. Правда, не все отзывы оказались благосклонными: ходила даже шутка насчет того, что импрессионисты заряжали пистолет краской и стреляли в холст. Но это была цена за возможность для большой рыбы плавать в маленьком пруду. Над этим вариантом могли издеваться посторонние, но маленькие пруды – желанное место для узкого круга заинтересованных. Они обеспечивают поддержку друзей и сообщества, здесь новаторство и индивидуальность не вызывают недовольства. «Мы постепенно занимаем свое место, – писал окрыленный Писсарро своему другу. – Мы успешно подняли наш маленький флаг посреди толпы». Они стремились «вырваться вперед, не обращая внимания на чужое мнение». Он был прав. Действуя независимо, импрессионисты обрели собственное лицо. Они почувствовали новую свободу творчества, и вскоре окружающий мир начал интересоваться ими. История современного искусства не знает более важной и более известной выставки. Если бы сегодня вы захотели приобрести картины из этих каморок на верхнем этаже, они бы обошлись вам более чем в миллиард долларов.

История импрессионистов учит нас тому, что в некоторых случаях лучше быть большой рыбой в маленьком пруду, нежели маленькой рыбкой в большом, что очевидный недостаток, а именно быть аутсайдером в периферийной области, оказывается вовсе не таким уж недостатком. Писсарро, Моне, Ренуар и Сезанн сравнили престижность и доступность, избирательность и свободу и решили, что цена за большой пруд слишком велика. Перед Кэролайн Сакс стоял аналогичный выбор. Она могла стать большой рыбой в Мэрилендском университете или маленькой рыбкой в одном из самых престижных университетов мира. Она отдала предпочтение Салону, а не трем комнатам на Бульваре капуцинок. И дорого заплатила за свое решение.

4.

Проблемы у Кэролайн Сакс начались на первом году обучения весной, когда она записалась на занятия по химии. Наверное, как Кэролайн сейчас понимает, она набрала слишком много курсов и факультативных занятий. Оценка за экзамен в середине семестра ужасно ее расстроила. Кэролайн отправилась поговорить с профессором. «Он погонял меня по нескольким упражнениям, заявил, что у меня отсутствует представление о некоторых понятиях, и посоветовал бросить курс, не тратить время на выпускной экзамен и записаться на этот же предмет осенью». Она последовала совету преподавателя, но ситуация не улучшилась: следующей осенью она получила «хорошо». Настоящее потрясение. «Я никогда не получала “хорошо” по академическим дисциплинам, – объяснила Кэролайн. – Я всегда была самой лучшей. К тому же я изучала предмет повторно уже как второкурсница, а большинство студентов группы учились на первом курсе. Меня это удручало».

Поступив в Браун, Кэролайн отдавала себе отчет в том, что здесь совсем не средняя школа. Оно и понятно. Она уже не будет самой умненькой девочкой в классе, и с этим фактом ей пришлось смириться. «Я понимала, что, сколько бы ни готовилась, найдутся студенты, знающие то, о чем я никогда не слышала. Поэтому я старалась не обольщаться». Но с «Химией» все вышло даже хуже, чем она предполагала. Студенты в группе были настроены на жесткую конкуренцию. «У меня не получалось даже просто пообщаться с ними, – продолжала Кэролайн. – Они не желали делиться со мной своими методами учебы. Не хотели обсуждать возможности лучшего понимания изучаемого материала, ведь это могло дать мне фору».

На втором курсе, тоже весной, она записалась на «Органическую химию», и дела пошли совсем плохо. Кэролайн не справлялась: «Ты заучиваешь некую концепцию. А потом тебе дают молекулу, которую ты никогда раньше не видела, и просят создать другую молекулу, которую ты тоже никогда не видела, и тебе нужно понять, как это сделать. Есть люди, которые справляются с этим за пять минут. Сообразительные отличники. А есть те, кто достигает успеха благодаря колоссальной усидчивости. Я старалась изо всех сил, но безрезультатно». Когда преподаватель задавал вопрос, вокруг Кэролайн взмывал лес рук, а ей только и оставалось, что молча сидеть и слушать чужие блестящие ответы. «Такое чувство полнейшей собственной непригодности».

Однажды она засиделась допоздна, готовясь к зачету, – злая и несчастная. Ей не хотелось заниматься органической химией в три часа ночи, тем более что все ее старания ни к чему не приводили. «Наверное, как раз тогда мне в голову стали закрадываться мысли, а не стоит ли мне бросить учебу», – рассказывала она. Сил у нее больше не осталось.

Печально, потому что Сакс любила науку. Рассказывая, как распрощалась со своей первой любовью, девушка с сожалением перечисляла все предметы, которые хотела бы изучать, но теперь уже никогда не изучит: физиологию, инфекционные заболевания, биологию, математику. Летом после второго курса она мучительно размышляла, что же ей делать. «Когда я была маленькой, то с гордостью могла сказать: “Мне семь лет и я люблю жуков! И хочу их изучать, постоянно о них читаю, зарисовываю в блокноте, подписывая разные части, рассказываю, где жуки живут и что делают”. Позднее я стала говорить: “Мне очень интересен человек: как функционирует человеческое тело, – разве это не удивительно?” Ощущая себя человеком науки, испытываешь такое чувство гордости. А теперь мне почти что стыдно бросить все и заняться чем-то более легким, поскольку я не выдержала. Какое-то время я буду воспринимать случившееся именно как свой провал. Это был мой шанс, но я не достигла поставленной цели».

Но разве оценка по «Органической химии» должна была иметь для Кэролайн хоть какое-то значение? Ведь она не планировала становиться химиком. Это был всего лишь один из предметов. Многие люди считают, что в органической химии невозможно разобраться. Слушатели подготовительных курсов при медицинских колледжах частенько изучают органическую химию все лето в другом колледже, с тем чтобы наработать как можно больше практики. Более того, Сакс изучала органическую химию в университете, где был чрезвычайно силен дух соперничества и одна из самых сложных программ в мире. Если оценить всех студентов в мире, изучающих органическую химию, Сакс могла бы оказаться в 99-й процентили[13].

Но проблема крылась в том, что Сакс сравнивала себя не со всеми студентами в мире, а со студентами Университета Брауна. Она была маленькой рыбкой в одном из самых глубоких и конкурентных прудов в стране, и сравнение себя с другими талантливыми рыбами пошатнуло ее уверенность в себе. Она почувствовала себя глупой, хотя уж точно таковой не являлась. «Ого, у других получилось, даже у тех, кто знал ровно столько же, сколько и я в начале, а я никак не могу освоить такой тип мышления».

Состояние Кэролайн Сакс можно описать термином «относительная депривация», который ввел в обращение социолог Сэмюэль Стауффер во время Второй мировой войны. Стауффер занимался изучением настроения и боевого духа американских военнослужащих, в его исследовании приняли участие полмиллиона человек. В поле зрения Стауффера попали абсолютно все аспекты армейской жизни: как солдаты относились к своим командирам, как черные солдаты оценивали отношение к себе, насколько трудно солдатам было служить на дальних рубежах.

Но одно исследование, проведенное Стауффером, стояло особняком. Он опросил солдат, служивших в военной полиции и в Воздушном корпусе (предшественнике ВВС США), насколько хорошо их служба ценит и продвигает талантливых людей. Ответы были получены однозначные. Военная полиция намного позитивнее воспринимала свою службу в отличие от военнослужащих Воздушного корпуса.

На первый взгляд такой расклад не имеет смысла. В военной полиции отмечался один из худших показателей продвижения в вооруженных силах. В Воздушном корпусе – один из лучших. Шансы рядового военнослужащего подняться до офицера в Воздушном корпусе в два раза превышали шансы служащих военной полиции. Так почему же, хотелось бы знать, последних все устраивало? Как убедительно объяснял Стауффер, военные полицейские сравнивали себя только с военными полицейскими. Повышение в военной полиции случалось так редко, что счастливчик очень радовался этому событию. А если повышения не случалось, ты находился в таком же положении, как и все остальные, и расстраиваться из-за этого повода не было.

«Возьмем для сравнения военнослужащего Воздушного корпуса с таким же образованием и сроком службы, – писал Стауффер. Его шансы стать офицером превышали 50 %. – Повышение получали практически все сослуживцы, поэтому персональные достижения были не так заметны, как в рядах военной полиции. Если кому-то одному не удалось получить повышение, в то время как остальные преуспели, у него было больше причин для разочарования, что выражалось в критике системы продвижения по службе».

По мнению Стауффера, мы формируем впечатления не в целом, помещая самих себя в максимально широкий контекст, но локально, сравнивая себя с людьми «в одной с нами лодке». Наше восприятие степени «обиженности» относительно. Это одно из тех наблюдений, которые являются, с одной стороны, очевидными, а с другой, при детальном изучении, весьма глубокими. Оно объясняет все прочие, на первый взгляд непонятные наблюдения. В каких странах, по-вашему, отмечается более высокий процент самоубийств: в тех, где жители называют себя очень счастливыми, например Швейцарии, Дании, Исландии, Нидерландах, Канаде, или в таких странах, как Греция, Италия, Португалия или Испания, где жители считают себя несчастными? Ответ: в так называемых счастливых странах. Тот же феномен, что и в случае с военной полицией и Воздушным корпусом. Если вы находитесь в подавленном настроении среди несчастных людей, то, сравнивая себя с окружающими, вы не чувствуете себя так уж плохо. Но можете себе представить, как тяжело грустить в стране, где окружающие улыбаются во весь рот?[14]

Решение Кэролайн Сакс оценивать себя по сравнению со студентами ее группы, изучающей органическую химию, нельзя назвать странным или иррациональным. Это типичное для человека поведение. Мы сравниваем себя с людьми в одинаковой с нами ситуации, а это означает, что ученики элитной школы, за исключением, вероятно, самых лучших, сталкиваются с трудностями, от которых они были бы избавлены в менее конкурентной атмосфере. Граждане счастливых стран в отличие от граждан стран несчастных чаще совершают самоубийства, потому что постоянно видят вокруг улыбающиеся лица и контраст слишком очевиден. Учащиеся «лучших» университетов видят вокруг блестящих студентов, и как, вы думаете, они себя чувствуют?

Феномен относительной депривации применительно к образованию весьма метко назван «эффект большой рыбы в маленьком пруду». Чем элитнее учебное заведение, тем ниже его студенты оценивают свои академические способности. Ученики, которые в хорошей школе занимают первые места, вполне могут попасть в число слабых в очень хорошей школе. Ученикам, которые в хорошей школе овладели тем или иным предметом на хорошем уровне, в очень хорошей школе может показаться, что они отстают от одноклассников все больше и больше. И от этого чувства – каким бы субъективным, иррациональным или нелепым они ни было – никуда не деться. Ваше представление о собственных способностях – академическая «самооценка» – в контексте учебного класса влияет на вашу готовность разрешать проблемы и доводить до конца трудные задания. Это решающий элемент мотивации и уверенности.

Теория большой рыбы в маленьком пруду была сформулирована психологом Гербертом Маршем, и, по мнению Марша, большинство родителей и учеников выбирают школы, руководствуясь неверными мотивами. «Многие люди полагают, будто учеба в школе со строгими критериями отбора имеет только плюсы, – писал он. – Но это в корне неверно. В действительности у нее есть как плюсы, так и минусы. Когда я жил в Сиднее, там имелось несколько государственных школ с приемом на конкурсной основе, которые считались престижнее, чем элитные частные школы. Конкурс в них был просто сумасшедший. Поэтому, когда там проводились вступительные экзамены, Sydney Morning Herald, крупная местная газета, все время приглашала меня высказаться. Это случалось ежегодно, и каждый раз приходилось говорить что-то новое. В конце концов, я сказал – хотя, может, и не должен был, – дескать, если вы хотите увидеть положительное влияние элитных школ на самооценку, то оцениваете не того, кого надо. Вам надо оценивать родителей».

6.

Случай Кэролайн Сакс не уникальный. Более половины американских студентов, которые начинают изучать естественные науки, технологические дисциплины и математику (вместе именуемые STEM), отсеивается после первого или второго курса. И хотя диплом магистра естественных наук – один из самых ценных активов, который молодой человек может иметь в современной экономике, огромное число студентов, специализирующихся на STEM-предметах, рано или поздно переключаются на гуманитарные дисциплины, где академические стандарты не столь высоки, а требования к курсовым работам не столь строги. Это главная причина серьезного дефицита в Соединенных Штатах квалифицированных ученых и инженеров с американским образованием.

Чтобы составить представление о том, кто бросает учебу и почему, давайте посмотрим на контингент студентов естественно-научного направления в Хартвик-колледже в штате Нью-Йорк. Это маленький общеобразовательный колледж, весьма характерный для северо-востока США.

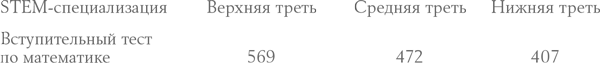

Ниже представлены студенты STEM-направления, разделенные на три группы – верхняя треть, средняя треть и нижняя треть – в соответствии с тестовыми оценками по математике. Оценки получены за стандартный вступительный тест (Standard Admissions Test – SAT), экзамен, используемый многими американскими колледжами при приеме студентов. Максимальное значение теста по математике – 800 баллов[15].

Если брать за ориентир стандартный вступительный тест, наблюдается весьма существенный разрыв в математических способностях между самыми сильными и самыми слабыми студентами Хартвика.

А теперь посмотрим на долю всех естественно-научных дипломов в Хартвике, полученных в каждой из трех групп.

Студенты Хартвика из верхней трети получили больше половины STEM-дипломов колледжа. Из нижней трети – только 17,8 %. Студенты, поступившие в Хартвик с самым низким уровнем подготовки по математике, пачками отсеивались с математического и естественно-научного направления. Вроде все вполне логично. Изучать продвинутую математику и физику, необходимые для инженеров и ученых, действительно сложно, и только небольшой процент студентов обладает достаточными способностями, чтобы с этим справиться.

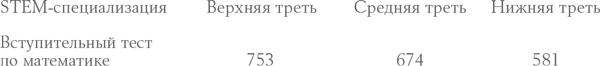

Теперь давайте проведем аналогичный анализ для Гарварда, одного из самых престижных университетов мира.

Студенты Гарварда набирают гораздо больше баллов на вступительных тестах по математике, чем их коллеги из Хартвика, и это неудивительно. В действительности гарвардские студенты из нижней трети набрали более высокие баллы, чем лучшие студенты Хартвика. Выходит, если получение диплома по естественным наукам зависит от умственных способностей, тогда практически все в Гарварде должны заканчивать университет с этим дипломом, правильно? По крайней мере теоретически в Гарварде нет студентов, не обладающих интеллектуальной мощью для написания курсовой работы. Рассмотрим распределение степеней по группам.

Разве не странно? Студенты Гарварда из нижней трети бросали математику и естественные науки так же часто, как их собратья в штате Нью-Йорк. Итак, для Гарварда характерно точно такое же распределение ученых степеней, как для Хартвика.

Вдумайтесь в эти цифры. У нас есть группа прекрасно успевающих студентов из Хартвика. Назовем их «звезды Хартвика». И есть группа отстающих из Гарварда. Пусть они будут зваться «Гарвардские недоучки». Представители обеих групп учатся по одним и тем же учебникам, изучают одни и те же теории и решают одни и те же задачи на таких курсах, как «Математический анализ» или «Органическая химия», и, согласно тестовым оценкам, обладают примерно одинаковыми академическими способностями. Однако подавляющее большинство звезд Хартвика добиваются желанной цели и становятся инженерами или биологами. Тем временем Гарвардские недоучки, – которые учатся в гораздо более престижном университете, – настолько падают духом, что отказываются от естественно-научной специализации и переключаются на гуманитарные предметы. Гарвардские недоучки – маленькие рыбки в очень большом и страшном пруду. Звезды Хартвика – большие рыбы в очень дружелюбном маленьком прудике. Иными словами, при определении шансов на получение диплома по естественным наукам нужно исходить не из того, насколько ты умен, а из того, насколько умным ты себя ощущаешь по сравнению с одногруппниками.

Кстати сказать, данная модель применима практически к любому учебному заведению, вне зависимости от его академического качества. Социологи Роджерс Эллиотт и Кристофер Стрента получили аналогичные показатели для 11 различных общеобразовательных колледжей в Соединенных Штатах. Судите сами:

Давайте вернемся назад и попробуем представить, как могла бы рассуждать Кэролайн Сакс, стоя перед выбором между университетами Брауна и Мэриленда. Престижность вуза – плюс учебы в Брауне. Там Кэролайн сможет общаться с более интересными и состоятельными студентами. Связи, которыми она там обзаведется, и символ Брауна на дипломе сыграют в ее пользу на рынке труда. Это все классические преимущества большого пруда. Университет Брауна – тот же Салон.

Но при этом она рискует, поскольку с поступлением в Браун существенно повышается вероятность того, что ей придется расстаться с наукой. Насколько велик риск? Согласно исследованиям, проведенным Митчеллом Чаном из Калифорнийского университета, вероятность получения STEM-диплома – при прочих равных условиях – повышается на два процентных пункта с каждыми десятью пунктами понижения среднего балла по SAT[16]. Чем умнее твои однокурсники, тем глупее ты себя чувствуешь; чем глупее ты себя чувствуешь, тем выше вероятность твоего ухода из науки. Учитывая разрыв приблизительно в 150 баллов между средними баллами по SAT в университетах Брауна и Мэриленда, Сакс заплатила «штраф» за выбор престижного учебного заведения: снизила вероятность получения STEM-диплома на 30 %. Тридцать процентов! В то время как выпускники с дипломом гуманитария отчаянно пытаются найти работу, выпускникам со STEM-дипломом практически гарантирована отличная карьера. Для обладателей дипломов в области естественных наук или инженерного дела полным-полно хорошо оплачиваемой работы. Это слишком высокая плата за престижность университета из Лиги плюща.

Позвольте привести еще один, возможно, даже более разительный пример, использующий аллегорию рыбы и пруда. Предположим, университет хочет пригласить на работу самого блестящего выпускника магистратуры. Каким образом отбирать кандидатов? Рассматривать исключительно выпускников элитных университетов? Или обращать внимание на студентов, имеющих наивысшие баллы, независимо от учебного заведения, выдавшего диплом?

Большинство университетов используют первую стратегию. И даже хвастаются этим: мы нанимаем только выпускников самых лучших университетов. Но надеюсь, к этому моменту вы уже готовы поставить под сомнение подобную позицию. Разве не стоит чуть пристальнее присмотреться к большой рыбе в маленьком пруду, прежде чем отдавать предпочтение маленькой рыбе в большом?

К счастью, упомянутые две стратегии легко сравнить. Метод сравнения предлагают Джон Конли и Али Сина Ёндер в работе, исследующей научные достижения выпускников со степенью PhD по экономике. Существует ряд специализированных журналов по экономике, которые пользуются уважением в научном сообществе. Ведущие журналы принимают к публикации только самые качественные и научно состоятельные работы, а экономисты оценивают друг друга в значительной степени по количеству публикаций в этих элитных журналах. Таким образом, утверждают Конли и Ёндер, нужно лишь сравнить количество статей, опубликованных большими рыбами из маленького пруда и маленькими рыбками из большого. И что же они выяснили? Что лучшие студенты посредственных университетов публиковались чаще хороших студентов самых лучших университетов.

Понимаю всю парадоксальность данного факта. Как-то непросто переварить мысль о том, что университетам не всегда стоит отдавать предпочтение выпускникам Гарварда и МТИ. Но анализ Конли и Ёндера трудно опровергнуть.

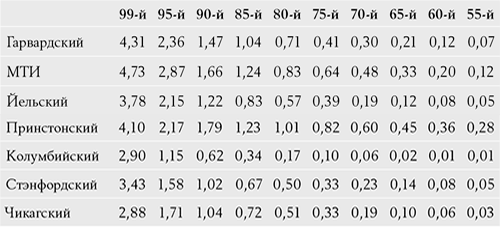

Давайте начнем с ведущих PhD-программ в Северной Америке, которые существуют в лучших учебных заведениях мира: Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Йельский, Принстонский, Колумбийский, Стэнфордский и Чикагский университеты. Конли и Ёндер разделили выпускников этих программ в соответствии с рангом их успеваемости, а затем подсчитали количество публикаций каждого выпускника с PhD-степенью в первые шесть лет академической карьеры.

Согласен, слишком много цифр. Просто взгляните на левую колонку – это студенты, окончившие учебу в 99-м процентиле своей группы. Публикация трех или четырех статей в самых авторитетных журналах в начале карьеры – солидное достижение. Это очень талантливые люди. Здесь все логично. Попасть в число лучших выпускников экономического факультета МТИ или Стэнфорда – тут есть чем гордиться.

Но дальше начинаются загадки. Посмотрите на колонку с 80-м процентилем. Такие учебные заведения, как Гарвард, Стэнфорд или МТИ, принимают примерно 25 студентов на PhD-программу каждый год, стало быть, если вы в 80-м процентиле, значит, где-то пятый или шестой в группе. Это тоже исключительно способные студенты. Но посмотрите, как мало публикаций на счету 80-го процентиля! Лишь малая толика от количества статей самых лучших студентов. И кстати сказать, обратите внимание на 55-й процентиль, студентов с успеваемостью чуть вышей средней. Они достаточно способны, чтобы поступить в магистратуру с высочайшим конкурсом и окончить учебу в первой половине группы. Тем не менее они практически ничего не публикуют. Можно сказать, что как профессиональные экономисты они не состоялись.

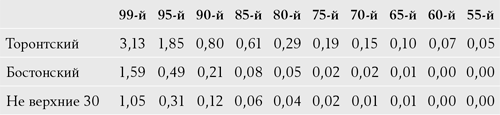

Теперь предлагаю взглянуть на выпускников посредственных учебных заведений. Я употребляю эпитет «посредственный» только потому, что так бы их окрестил учащийся любого из семи элитных университетов. В ежегодном рейтинге магистратур U. S. News & World Report эти учебные заведения болтаются где-то внизу списка. В целях сравнения я выбрал три. Первый – моя альма-матер, Торонтский университет (в знак признательности!). Второй – Бостонский университет. Третий – то, что Конли и Ёндер назвали «не верхние 30», то есть среднее из всех учебных заведений в самом-самом низу списка.

Видите, что самое примечательное? Число публикаций самых лучших студентов учебного заведения из «не верхних 30» – заведения, от одной мысли о котором скривился бы любой питомец Лиги плюща, – равняется 1,05. Это значительно больше, чем у всех других, за исключением лучших студентов Гарвардского университета, МТИ, Йельского, Принстонского, Колумбийского, Стэнфордского и Чикагского университетов. Так не разумнее ли будет пригласить на работу «большую рыбу» из крошечного-крошечного пруда, чем «рыбу среднего размера» из пруда большого? Ну конечно!

Конли и Ёндер предпринимают попытки найти объяснение полученным данным[17]. «Чтобы попасть в Гарвард, – пишут они, – абитуриент должен иметь прекрасные оценки, высокие баллы по тестам, превосходные и убедительные рекомендации, а также уметь подать все перечисленное в выгодном свете приемной комиссии. Таким образом, успешный кандидат должен быть трудолюбивым, эрудированным, хорошо подготовленным, сообразительным и амбициозным студентом. Почему же получается так, что большая часть успешных кандидатов, которые блистали до поступления в магистратуру, вдруг стали настолько невыразительными? Это мы обманываем ожидания студентов или они обманывают наши ожидания?»

Разумеется, ни первое, ни второе. Никто не обманывает ничьих ожиданий. Все дело в том, что свойства, делающие элитное учебное заведение привлекательным для самых успешных, превращают его в очень трудное место для всех остальных. Это иной вариант развития событий, чем в случае Кэролайн Сакс. По-настоящему талантливые студенты попадают в большой пруд и тонут в нем.

Кстати, вы знаете, какое элитное учебное заведение вот уже 50 лет признает опасности большого пруда? Гарвард! В 1960-х годах Фред Глимп занял должность руководителя приемной комиссии и принялся реализовывать политику так называемой «счастливой посредственности». В одной из первых своих служебных записок на новом посту он писал: «В любой группе, какой бы сильной та ни была, всегда найдутся посредственные студенты, попадающие в нижние 25 % по успеваемости. Каковы последствия ощущения себя середняком даже в очень сильной группе? Можно ли выделить определенные типажи: тех, кому психологическая устойчивость позволяет быть “счастливыми”, и тех, кто готов выжимать все возможное из образования, оставаясь при этом в той самой нижней четверти?» Он прекрасно понимал: большой пруд выбивает из колеи всех, кроме самых лучших. По мнению Глимпа, его работа состояла в поиске студентов, имеющих достаточно достижений неакадемического характера, чтобы справиться со стрессом очень маленькой рыбки в очень большом пруду Гарварда. Так Гарвард положил начало существующей и по сей день практике, предусматривающей набор значительного числа одаренных спортсменов, чья академическая подготовка сильно не дотягивала до уровня остальных однокурсников. Если уж кому-то приходится попадать в отстающие, гласит теория, пусть у него имеется альтернативная возможность реализовать себя на футбольном поле.

Точно такая же логика применима к дебатам по поводу позитивной дискриминации. В Соединенных Штатах разгораются многочисленные споры относительно того, должны ли колледжи и профессиональные школы снижать требования для меньшинств, чьи возможности ограничены. Сторонники позитивной дискриминации утверждают, что помощь меньшинствам в поступлении в учебные заведения с жестким отбором оправдана, учитывая долгую историю дискриминации. Противники возражают, что учеба в заведениях с жесткими критериями отбора настолько важна, что зачисление должно производиться исключительно на основании академических заслуг. Группа, занимающая нейтральную позицию, заявляет, что использование расы в качестве повода для преференций неверно и стоит позаботиться о преференциях для бедных. Все три упомянутые группы не ставят под сомнение тот факт, что учеба в крутом учебном заведении является настолько серьезным преимуществом, что за небольшое число мест на самом верху нужно обязательно бороться. Но почему, скажите ради Бога, люди так убеждены в ценности мест на самом верху и необходимости за них бороться?

Позитивная дискриминация наиболее рьяно практикуется в юридических школах, где черным студентам традиционно предлагаются позиции на один уровень выше, чем те в ином случае могли бы занять. Результат? По словам профессора права Ричарда Сандера, более половины студентов-афроамериканцев, изучающих юриспруденцию в Соединенных Штатах, – 51,6 % – занимают последние 10 % в своей группе и почти три четверти попадают в нижние 20 %[18]. Прочитав о том, как трудно получить STEM-диплом тем, кто находится в нижней части класса по успеваемости, вы, я думаю, согласитесь с тем, что эти данные пугают. Помните слова Кэролайн Сакс: «Другие люди овладевают материалом, даже те, кто поначалу смыслил в нем не больше моего, а я просто не могу освоить такой тип мышления»? Сакс – девушка не глупая. Она очень, очень умна. Однако Университет Брауна породил у нее комплекс неполноценности, и если бы она действительно хотела получить диплом по естественным наукам, оптимальным для нее решением был бы переход на одну ступеньку ниже и перевод в Мэриленд. Ни один человек в здравом уме не посоветовал бы ей перевестись в еще более конкурентное учебное заведение вроде Стэнфорда или МТИ. Тем не менее, когда речь заходит о позитивной дискриминации, именно это мы и делаем. Мы предлагаем одаренным студентам вроде Кэролайн Сакс – только черным – подняться на одну ступень выше. А почему мы так поступаем? Потому что считаем, что тем самым оказываем им помощь.

Вне всякого сомнения, по всем возможным критериям – вероятность окончания юридической школы, вероятность сдачи экзамена на адвоката, вероятность дальнейшей практики – черные студенты, выбирающие большой пруд, который предлагает позитивная дискриминация, демонстрируют заметно менее высокие достижения, чем обладатели аналогичных дипломов, но посещавшие свои «естественные» учебные заведения.

Правда, очень странно, насколько редко подобные опасения обсуждаются публично. Родители до сих пор убеждают детей выбирать самые лучшие учебные заведения, мотивируя это тем, что это позволит им в будущем заниматься тем, чего они только пожелают. Мы принимаем как должное, что большой пруд открывает более широкие перспективы, равно как и то, что учиться в маленьком классе всегда лучше. В наших головах прочно засело определение преимущества, и это определение неверное. И что происходит в результате? Мы допускаем ошибки. Неправильно толкуем схватки между гигантами и недооцененными выскочками. Недооцениваем степень свободы, которую предоставляет то, что на первый взгляд кажется недостатком. Именно маленький пруд повышает шансы заниматься тем, чем вам заблагорассудится.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Университет

Университет Как я стал отличникомЧто же я делал на факультете психологии?В то время, как часть моих друзей играла в преф и пили пиво, а другая — зубрила толстые правильные учебники, готовясь к экзаменам, я учился. Учил себя. Учил — многому.Книги были моими Учителями, но —

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ СКАЖИ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? В которой я делаю попытку связать то, что с нами произошло, с наукой, которая к обычной науке не имеет никакого отношения

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ СКАЖИ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? В которой я делаю попытку связать то, что с нами произошло, с наукой, которая к обычной науке не имеет никакого отношения Хотя мы и простились с Амазонкой, но наша странная история на этом не кончается. Пришла пора сделать попытку

Глава 18 Стратегия 5 Я хороший, если я равнодушен; ты хороший, если ты оставляешь меня равнодушным, либо Я хороший, если я отвергаю тебя; ты хороший, если я отвергну тебя прежде, чем ты отвергнешь меня

Глава 18 Стратегия 5 Я хороший, если я равнодушен; ты хороший, если ты оставляешь меня равнодушным, либо Я хороший, если я отвергаю тебя; ты хороший, если я отвергну тебя прежде, чем ты отвергнешь меня Как я могу чувствовать, если я не знаю, что такое чувство? Как я могу

Глава 19 Стратегия 6 Я хороший, если ты подчиняешься мне; ты хороший, если ты подчиняешься мне, либо Я хороший, если я бунтую; ты хороший, если тебе нравится мой бунт

Глава 19 Стратегия 6 Я хороший, если ты подчиняешься мне; ты хороший, если ты подчиняешься мне, либо Я хороший, если я бунтую; ты хороший, если тебе нравится мой бунт Эту стратегию Палмер называет адвокат дьявола, Ризо — верноподданный, а Наранхо — гонимый гонитель. Подобный

Как поступила бы Лесси?

Как поступила бы Лесси? Подобные исследования заставляют признать за собаками удивительные способности. Но не слишком ли многого мы порой ожидаем от животного, мозг которого весит всего несколько унций? Тысячи лет подряд люди использовали собачий ум в собственных целях

Третья доза сыворотки правды: «Получу ли я необходимое, если буду терпеливо ждать?»

Третья доза сыворотки правды: «Получу ли я необходимое, если буду терпеливо ждать?» Отправляясь в плавание на корабле своей жизни, мы оставляем родной порт далеко позади. Больше мы его не увидим, ведь жизнь течет и меняется, даже если кажется, что мы стоим на месте и ждем.

Глава третья: Кэролайн Сакс

Глава третья: Кэролайн Сакс Сведения об импрессионистах почерпнуты из разных источников, в частности: John Rewald, “The History of Impressionism” MOMA (1973); Ross King, “The Judgment of Paris” (Walker Publishing, 2006), Sue Roe, “The Private Lives of the Impressionists” (Harper Collins, 2006); Harrison White and Cynthia White, “Canvases and Careers: Institutional Change in the French Painting

Глава третья. Личные качества: если с ними не бороться…

Глава третья. Личные качества: если с ними не бороться… А как же быть с личностными особенностями? Смотря с какими… Опять-таки, с глубокого детства нам внушали «быть скромными», не рваться вперед, «кормили» лозунгами в духе «инициатива наказуема». И к чему это привело? К

Глава третья Университет

Глава третья Университет Решение поступать в МГУ пришло ко мне под влиянием Алика Терлецкого и его родителей. Отец Алика – известный физик-теоретик – был профессором физфака. Физический факультет меня привлекал, но оставались и сомнения, связанные с тем,

Глава XX О различных вопросах, связанных с политической наукой

Глава XX О различных вопросах, связанных с политической наукой В древние времена изображали Януса двуликим, чтобы таким образом представить отношение между прошлым и будущим. Если изображение этого бога взять как аналогию, то его можно сравнить с государями. Они должны