ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПСИХОДЕЛИИ

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПСИХОДЕЛИИ

Главное психологическое состояние нашего времени, очевидно, можно определить одним словом. Это слово — разочарование.

Надежды на чудо социального равенства и материального рая на Земле разорвались осколками социалистических переворотов. Надежда на оккультизм, спиритизм и национальную идею погибла вместе с не помещающейся в сознание жестокостью нацизма.

Процессы, происходящие сегодня в нашей, например, стране удивительно похожи на диссоциацию личности. Государство, как и личность, лишилось главного, своего чувства «Я» — системы идей, которая объединяла его жителей, точно так же, как самость объединяет разрозненные бессознательные архетипы.

Главным в стране, точно так же, как и в отдельной душе, может быть только религия. Но человек не хотел понимать этой простой истины, даже пройдя через ужасы «дионисических» тоталитарных режимов — культов.

Надежда на чудо в области общественных отношений породила свой тип несамостоятельности мышления — зависимость от «вождей». Человек тоталитарного общества, осознанно или бессознательно, превращается в «эк-стернала». Он как бы передавал себя, управление собственным поведением, принятие решений на откуп посторонней силе, которую называет «властью» или «государством».

Возможно, наиболее ярко среди мыслителей XX века описал такой тип мышления и, соответственно, его носителя идеолог движения «новых левых» Герберт Маркузе. Он назвал подобную личность «одномерным человеком». В книге с таким же названием он представил совершенно новый для истории характер взаимоотношения личности и общества, где последнее полностью доминирует над отдельным человеческим сознанием.

«Одномерность» — это неспособность отдельного человека вырваться за границы общественного мнения или принятой в обществе системы взглядов. В случае, если личность пытается трансцендентироваться, то есть выйти за принятые в данном обществе рамки мышления, она полностью разрушается (диссоциируется).

В результате воздействия «дионисического» давления общества одномерный человек перестает испытывать даже потребность в преодолении рамок социального дискурса. Его полностью устраивает тот факт, что им управляют. Он хочет этого. Он получает от этого удовольствие.

Однако рано или поздно наступает разочарование — выясняется, что коллективные нормы и запреты способны удовлетворить метафизическую потребность человека (вкупе, кстати, и с чисто материальной) лишь на весьма короткий срок. В отличие от лидеров Утопии из романа Хаксли «О, дивный новый мир!» реальные вожди тоталитарных обществ даже не задумываются о необходимости хотя бы иллюзорного удовлетворения потребности своих рабов в духовности — трансцендентном измерении души. Они боятся этой потребности, видя в любых ее проявлениях потенцию человеческой самостоятельности.

«Заветы вождей» быстро превращаются в догму. Социальная система для выживания своего заинтересована в стагнации духовного начала у членов социума. «Духовный застой», наоборот, создает у последних когнитивный диссонанс. Потребность в преображении себя и действительности только усиливается, вызывая смутную тревогу и брожение умов, ищущих прорыва к трансцендентному — подлинному «Я». Люди начинают воспринимать социальные рамки как кастанедовские «глоссы», как главное препятствие на путях собственного становления (преображения).

Беда любых социальных революций в том, что, требуя от личности сужения личного начала, стремясь активизировать эгосистолическое влечение, они даже не пытаются, для равновесия, предоставить человеку хотя бы иллюзорную возможность для удовлетворения эгодиастолы. Тоталитаризм, боясь на самом деле развития «Я»-чувства, на всякий случай не хочет давать личности возможности развивать и свою рассудочную «Я»-концепцию.

Тоталитаризм всегда будет вызывать быстрое разочарование в себе не только потому, что является разновидностью «дионисического» наркотика и, естественно, опасается конкурентов, но и потому, что галлюциногены, в отличие от тоталитарной идеологии, способны давать человеку иллюзию трансцендентности — иллюзию развития «Я»-концепции.

За всеми этими разочарованиями, а их можно подсчитывать до бесконечности — со времен Великой французской революции до наших дней, — не последовало разочарования в возможностях и непогрешимости человеческого разума.

Наоборот! Разочарование в догмах разума коллективного лишь перенесло тяжесть человеческой надежды на чудо преображения на индивидуальный (собственный) рассудок. Уходя от «одномерных» коллективных ценностей, человечество незаметно для себя повторно «наступало на грабли» Декартовой религии непогрешимости индивидуального разума.

В 60-е годы создание «рая» ожидали не от вождей, но от LSD — «научного» лекарства, «пророки» которого обещали, что после его приема каждый испытает индивидуальное преображение. На поверку очередной «земной рай» оказался тем же, чем и все предыдущие, — галлюцинацией воспаленного воображения.

С точки зрения истории разочарований человека в собственной самонадеянности, «психоделическая революция» имела отнюдь не меньшее, а во многих смыслах и большее значение, чем коммунистическая или фашистская.

Интенсивность поиска «открывающей сознание» отмычки была настолько велика, что предупреждающие голоса разума тонули в реве энтузиазма. Первые опыты LSD вселяли утерянную в ходе социальных революций надежду на возможность мгновенного преображения.

Надежда вызывала интеллектуальную зависимость — человек метался между наркодилерами, «гуру» и «групповыми терапевтами»; между концертами рок-кумиров и выставками «кислотной» живописи.

Идентификация себя с «морем кислоты» к закату «психоделической революции» вызывала страх даже у «экстерналов». Но запущенная LSD интеллектуальная зависимость продолжала развиваться по своим законам. Когнитивный диссонанс не ослабевал, вместе с ним не ослабевала потребность в идентификации себя с каким-либо другим фетишем из внешнего мира и достижении идентичности с ним («фанатизма»).

Но разочарование поджидало, увы, и на этом «фронте».

Можно было утешаться идентификацией «Я — фанатик «битлов». Но что делать, если шоу-бизнес производит 10 000 «битлов» в год и все они в одинаковых мини-юбках поют одну и ту же песню? Остается только одно — несколько часов быть «фанатом» одной «звезды», а следующие несколько — другой; порядок здесь не имеет значения.

Из структуры LSD-переживания в поп-культуру проник феномен отсутствия главного — равнозначности всех образов и предметов как объектов для идентификации личности. «Кислота» "навязывала цвета и образы, но вместе с ними культура впитывала и «метод» галлюцинаций — существующую между галлюцинаторными объектами систему равнозначных отношений.

После революции хиппи иерархия ценностей (значимостей) культуры, ствол которой давным-давно пытались подпилить «дионисические» предшественники психоделии, рухнул окончательно.

Отдельным представителям нарождающейся психологии «массового сознания» стало все равно, с чем временно идентифицировать самого себя — с научными сенсациями, «магами», поп-звездами, священниками, художниками-однодневками или… собственным автомобилем.

Автор как-то услышал замечательный ответ на свой вопрос, обращенный к 16-летнему подростку:

— Кто такой Иисус Христос?

— Это буддист, снимавшийся в знаменитом телесериале, только я не помню в каком.

«Массовое сознание» оказалось «рыночным» вариантом дионисического социализма. Попытка придать духовную значимость любому (всем) объекту окружающего культурного пространства обернулась отсутствием смысла в каждом из них:

Как всегда, первым эта тенденция появилась в искусстве — главном зеркале стремлений коллективного бессознательного.

Сюрреалисты в своей безумной попытке уйти к символам и образам обезличенного бессознательного постепенно утрачивали смысл как своего движения, так и собственного творчества. Как сказал Марсель Дюшан: «Они звали зверя хаоса из бездны сновидений, и он улыбнулся им оскалом бессмыслицы». Сюрреализм как движение закончился, продемонстрировав, что искусство немыслимо вне художника и его личной системы ценностей (значимостей).

Мысль Дюшана можно сформулировать по-другому — за попыткой уйти от личного кроется пустота хаоса.

С точки зрения мыслей, изложенных в предыдущей главе, вполне логичен тот факт, что искусство художников, считающих себя прямыми продолжателями сюрреализма — таких, как: Эрнст Фукс, Станислав Лепри или Х.Р. Гиггер, — превратилось в нескрываемое обращение к инфернальным образам смерти, насилия, разврата и их владыки. Именно эти художники стали главными творцами откровенно сатанинской символики, определившей во многом облик поп-культуры. На картинах сюрреалистов новейшего времени царствует развоплощение — человеческие фигуры не просто искажены, они медленно скатываются в хаос — срастаются друг с другом в конгломераты кровоточащей плоти.

Быть может, только такое продолжение и могут найти попытки «дионисического» творчества, пытающегося отринуть «Я»-чувство — образ Бога в человеческой душе?

Но, кроме явных эпигонов, были и те, которые, на взгляд автора, наиболее последовательно отразили в своем творчестве не приемы, но результат стремления сюрреалистов и культуры в целом к пресловутому «открытию сознания».

«Водоразделом», знаменовавшим поворот культуры, снова стала «психоделическая революция». Первая выставка концептуалистов состоялась в 1969 году.

Времена психоделии резко изменили облик художественного творчества. Еще бы! Появился действенный инструмент, позволяющий любому, причем без всяких мук творчества, терзавших еще наивных сюрреалистов, — с помощью одной инъекции проникать в мир образов, сходный с миром полотен самого Сальвадора Дали.

Видение реальности изменилось. Человек, казалось бы, получил возможность видеть множество равнозначных для него реальностей, что оказалось аналогом отсутствия какой бы то ни было реальности вообще.

В результате произошел метафизический сдвиг — сама реальность, сам визуальный образ внешнего мира (объект творчества) во внутреннем видении художника стал утрачивать свою значимость. Многие художественные критики 60-х годов назвали этот феномен «дематериализацией» искусства.

На уровне личности (мы уже описывали этот феномен) — объект познания стал абсолютно неотличим от способа, метода познания. Так же как и, в сознании отдельного «психонавта» — на модных полотнах количество реальностей соответствовало числу используемых художником технических приемов. Объект перестал иметь значение. Банка с томатным супом на полотнах Энди Уорхола несла ровно ту же смысловую нагрузку, что и портрет кинозвезды.

За разочарованием в духовных ценностях последовало разочарование в реальности.

Искусство стало воспевать бессмыслицу.

Подлинным бытием творчества стало небытие.

В небытии объект не существует как конкретный предмет нашей реальности. Он существует как некая непознанная потенциальность мира — загадочный атом, плавающий в хаосе, не затронутом Логосом.

«Внешний вид произведений искусства не столь важен, — писал американский художник Сол Левитт. — Если оно имеет материальную форму, оно может выглядеть как угодно».

Искусство, возникшее после психоделических лет, было провозглашено эпохой «Искусства — После — Объекта (Post— Object— Art)».

Произошла трансформация «искусства образа» в «искусство концепции». В соответствии с этим произведения живописи, например, стали вместилищем любых «обрывков» бывшего когда-то значимым для художника материального мира. Композиции включали в себя фрагменты фотографий, текстов, ксерокопий, телеграмм, цифр, графиков, схем, репродукций и т. д.

Их появление на полотне и сами эти полотна знаменовали уход от целостной формы произведения искусства, несущего единую значимость объекта восприятия, от. смысла — к методу расположения неких объектов живописи в условном пространстве картины.

Художник в результате воздействия психоделической культуры, как ребенок, пытается восстановить обломки разбитой им мозаики, но не может этого сделать, не может вспомнить целого — изображения на мозаике до того, как она разбилась.

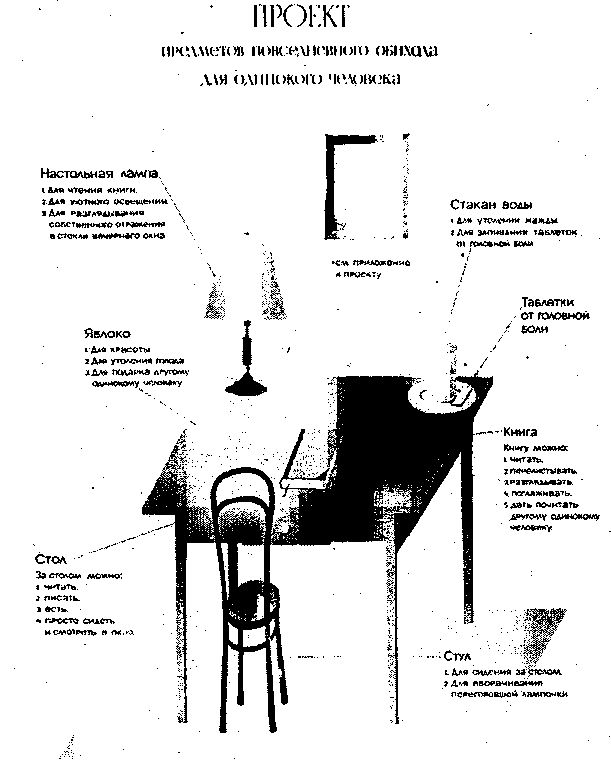

В. Пивоваров. Проект предметов повседневного обихода для одинокого человека. 1975

Примерно так же прошедший через диссоциацию личности в результате шизофрении или зависимости от LSD, психически больной человек пытается собрать воедино осколки своей личности.

Разглядывая рисунки, больных шизофренией, можно ощутить потребность их авторов в поиске какой-то силы, которая сможет вновь внушить или привнести на полотно утраченный смысл, ориентиры в окружающей реальности и в собственной личности. Миры рисунков отражают хаос, тоскующий о возврате Творца — Логоса сознания.

Два рисунка больного Б.Р.Г. Приводятся по книге «Изобразительный язык больных шизофренией»

Авторы не могут (одни — в собственном воображении, другие — в плоскости своего болезненного способа переживания мира) отделить значимые элементы изображаемого от незначимых. Иерархии нет: все имеет одинаковое значение (или не имеет его вовсе); рисунок, картину невозможно оценить, а стало быть, невозможно и понять. Ведь пониманием мы называем такое расположение объектов и сопряжение их смыслов, которые не противоречат нашей внутренней иерархии значений.

Художникам, для того чтобы быть понятыми, приходится вносить в картину словесный комментарий. Без него картина останется неспособной взаимодействовать со зрителем — как слепой без поводыря.

Вот что стоит за кажущейся безобидной фразой о том, что объект искусства заменен методом. Концептуализм последовательно отразил на своих полотнах хаос, вторгшийся в восприятие мира вместе с эпидемией галлюциногенов.

Спиритизм и сюрреализм лишь мечтали об «открытии сознания».

LSD-25 открыл ящик Пандоры.

Концептуализм отразил результаты открытия сознания рукотворным «консервным ножом».

Итогом оказался хаос небытия.

Сюрреалисты своими «психическими автоматизмами» стремились уйти от личности, но создавали лишь индивидуальные образы хаоса. Их картины лишь предупреждали о его приближении. В большинстве их произведений существует единый образ, и он несет цельный смысл, имеющий непосредственное отношение к личности художника, пусть даже и к бессознательной ее части.

В произведениях концептуализма душа художника развоплощается. Даже сам творческий процесс концептуалисты часто характеризуют как «не-деяние».

«Мне бы хотелось, чтобы произведение искусства существовало в форме не-произведения… — писала художница-концептуалист Ява Хессе. — Моя основная задача — идти за пределы того, что я знаю и могу знать… То, от чего и куда я иду, представляет собой неизвестность. Как вещь, как объект оно примыкает к своей логической сути. Это — что-то, это — «ничто».

Образ на полотнах концептуализма становится независимым от личности творца, а стало быть, утрачивает роль символа, который нуждается в творческом понимании зрителя.

Он больше не является результатом творческого усилия отдельной личности, не выражает ничего, кроме небытия. Но небытием его делает изначальная претензия на всебытие.

Он хочет превратиться в самодостаточное целое — из объекта пытается превратиться в субъект. Но и личностью образ стать, разумеется, не может, это — симуляция, всего лишь многомерная иллюзия. Реальный Папа Карло не может оживить Буратино, но может заставить нас поверить в то, что кукла является личностью, создав миф о ней.

С образом картины происходит буквально то же самое, что и с архетипом в психике диссоциированной личности, — он пытается присвоить «Я»-чувство, но не в состоянии этого сделать.

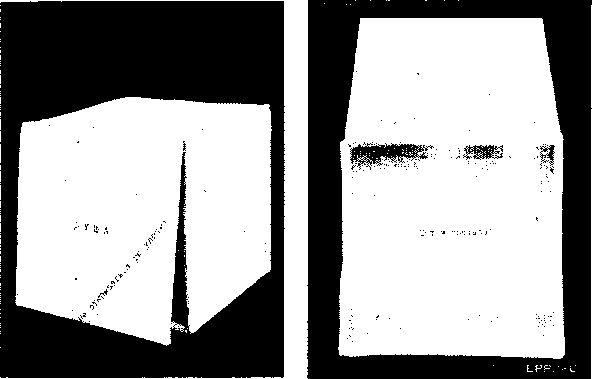

Быть может, точнее всего подобные ощущения передают «концептуальные объекты» художницы Риммы Герловиной. Возможно, они символизируют суть того, о чем написана вся эта книга.

Все очень просто:

Р. Герловина. Два концептуальных объекта. «Душа». 1974

Мы живем в культуре «улетевшей души».

Ницше провозгласил эпоху гибели богов. Теоретики постмодернизма объявили «конец всякой философии» (Джозеф Ко шут). Конец философии означает конец любых попыток осознания главного в человеке и в реальности. Художница изобразила, что это значит на самом деле.

Для нашего века понятие образа имело решающее значение. Именно зрительный образ, впечатления зрительного восприятия стали в его ходе главной опорой в идентификации личности. Зрительные образы — «картинки», изображения — почему-то стали основным способом получения знаний о себе и мире в XX столетии. Если бы дело обстояло иначе, то ни небольшая группа сюрреалистов, ни кино с телевидением, ни «психоделическая революция» не произвели бы столь ошеломляющего влияния на культуру и психологию его жителей.

Задолго до «психоделической» в Америке произошла еще одна «революция» — это была «книжная революция» комиксов. Примитивные книжки, выходившие миллионными тиражами, можно было не читать, а смотреть. Именно они стали одним из первых симптомов развоплощения творческого начала в человеке, возврата к первобытному мышлению, к языческому взгляду на мир и личность.

В седой древности человеческий язык отказался от письменности, в которой использовались «картинки»: символические образы — иероглифы, — в пользу текста, состоящего из букв.

Случайно ли это?

Как это ни странно, но буквы по сравнению с иероглифами повышают степень человеческой свободы (и ответственности). Буквы — это более высокая степень абстракции языка, чем визуальные образы.

Знаков в иероглифической письменности на несколько порядков больше, чем букв в алфавите, поэтому они в гораздо большей мере «программируют» как само бытие языка, так и человека, говорящего и читающего на нем.

Возможно, именно в силу этого народы, по сей день пользующиеся иероглифической письменностью — китайцы или японцы, — более других склонны к коллективному мышлению, созданию групповых ценностей и ритуалов.

Когда мы читаем книгу, перед нашими глазами проходят буквы, складываясь в предложения, абзацы, страницы. В нашем воображении параллельно возникают образы. Тот, кто писал ее, конечно, тоже видел их, но как-то по-другому, по-своему. Использовав буквы, он оставил нам творческую свободу видеть своих героев сквозь призму уже нашей, читательской индивидуальности.

Такой свободы нет у читателя комиксов.

По И.П. Павлову, у человека имеются две «сигнальные системы», дешифрующие восприятие: «первая» — образная и «вторая» — словесная.

Творческий процесс, с этой точки зрения, не что иное, как непрерывный обмен сигналами между первой и второй сигнальными системами (в конечном счете между правым и левым полушариями головного мозга человека). Прочитанное слово вызывает поток образных ассоциаций, которые человек синтезирует в виде новых слов или понятий. Они, в свою очередь, вызывают более сложные образы… и так без конца.

Если какую-нибудь из фаз этого процесса сделать статичной: намертво закрепить условный рефлекс, привязать слова к заранее заготовленным образным клише, — общая динамика будет нарушена или, по крайней мере, застопорится.

Просмотреть фильм проще, чем прочесть его сценарий. Во время киносеанса мы в большинстве случаев избавлены от умственного труда. Воображение просто «поедает» готовые, навязанные фильмом, образы. Общепризнанно и то, что хороший роман всегда лучше своей экранизации, что лишь подтверждает тезис: слова дают гораздо больше свободы воображению, чем готовые образы, созданные чужим и, зачастую, отнюдь не гениальным мышлением.

Правда, изображение откроет перед второй сигнальной системой возможность своего анализа, возможность оперирования чужими образами для создания нового уровня понимания. Но для этого необходима предпосылка: нужно, чтобы человек испытывал потребность в анализе….

Анализ немыслим без существования «Я»-чувства — онтологической точки отсчета. Образ должен восприниматься критически, а критика возможна только при наличии индивидуальной точки зрения — моего особенного взгляда на мир…

Если «Я» находится в состоянии онтологической неуверенности, то получаемые «экстерналом» извне готовые зрительные образы неминуемо приобретут статус навязанного воображения. Не сознающая собственного бытия личность будет воспринимать чужие фантазии машинально как свои собственные. Оперировать, мыслить она тоже будет не своими образами и идеями, а чужими…

Мы описываем состояние идентичности, неминуемо ведущее к тотальному обесцениванию (инфляции) личности.

Присваивать чужие образы гораздо проще, чем мыслить самостоятельно. Co-переживание, со-творчество требует усилия, тогда как процесс «поглощения» готового образа — почти никакого. Особенно если воспринимать изображенное на экране без анализа, как нечто равнозначное окружающей реальности — как деревья, облака или автомобили.

Точно так же человек, находящийся внутри наркотического «трипа», переживает только то, что он видит. У него нет возможности выбора. Само воображение — это творческий акт, галлюцинации воображения — это акт навязанный наркотиком или внешней средой.

Более того, как мы видели на примере синхронистичности — галлюцинация и после прекращения действия наркотика способна навязывать человеку свою проекцию… События внешнего мира «психонавт» будет объяснять себе сквозь призму увиденного внутри психоделического переживания.

Конечно, для того, чтобы это произошло, «психонавт» должен быть личностью онтологически неуверенной. Тогда галлюцинация будет воспринята им как внушение — «новая» программа «биокомпьютера» личности.

Давайте теперь представим себе общественную ситуацию, в которой поток готовых зрительных образов (психологический наркотик) неиссякаем, а зрители, потребляющие этот поток, пребывают в состоянии перманентной онтологической неуверенности («экстернальности»).

Киногерои в таком обществе подменят нравственный идеал, а любовь будет восприниматься только в контексте «мыльных опер». Сюжет фильма станет готовым сценарием собственной жизни зрителя! Те аспекты реальности, которые не будут совпадать с ходом киносериала, вообще выпадут из его восприятия, как несуществующие…

Почему, собственно, мы ведем описание в будущем времени?

Это и есть та самая духовная реальность, в которой мы существуем. Роман Виктора Пелевина «Generation «П» целиком посвящен неотличимости психоделических грез от воздействия на личность «готовых образов», поступающих из средств массовой информации. «Оранус» Пелевина и «виртуальный человек», о котором мы будем говорить ниже, — синонимы.

Опустошенность наших душ стала возможной благодаря «титаническим» усилиям века, направленным на преодоление способности критически мыслить — на разрушение «Я»-чувства.

Психоделическая революция превратила духовную тенденцию в психическую реальность. LSD— это образ, попытавшийся стать индивидуальностью.

Точнее говоря — это образ, который человек попытался воспринять как независимую от себя сущность.

Сопереживание образам искусства в мире до LSD требовало участия двух равновеликих «Я» — субъекта творчества (художника) и объекта (зрителя). «Я» созидающего и «Я» понимающего (критического).

После психоделии образ начал подменять собой реальность. Реальность в мышлении «материалиста» воспринимается как аксиома. Галлюцинации для него становятся вариантом реальности просто потому, что органы чувств именно так ее воспринимают. Наблюдающее и анализирующее «Я» в этой ситуации становится ненужным. Зрительный образ в отсутствие субъекта восприятия пытается стать независимым, почти личностью.

Образ, как, впрочем, любая вещь, не может быть одушевленным. Предмет не может иметь отдельной от человека воли!

Современная культура откровенно сомневается в этом. В 80-х годах одним из главных лозунгов рекламы компьютеров была фраза: «My computer likes me» — «Я нравлюсь моему компьютеру» (!). То ощущение, которое вызывало ужас у Бодлера в его гашишевых галлюцинациях — «трубка курит меня», — стало желанным чувством торговой цивилизации.

Но, несмотря на рекламное внушение, предмет все равно нельзя ни в чем обвинить. «Кислота» не может быть виновата в психоделии. Грибы или мак невозможно подозревать в наличии у них злого умысла по отношению к личности. Травы неповинны в человеческой глупости. Видимо, человеку очень хочется снять с себя ответственность, раз он объявляет вещь — инструмент — виновником своих бед.

Но человеку онтологически неуверенному найти виноватого вне самого себя просто необходимо. С начала века он бы не хотел брать на себя ответственность за изменение реальности и лелеял надежду на то, что рисованный мир «Супермена» сам собой станет равнозначен миру повседневности.

Закономерное столкновение с галлюциногенами лишь подтвердило массовому бессознательному обоснованность таких ожиданий.

В галлюцинаторном пространстве мир фантазий неотличим от мира реального. Вероятность бегства в «иные реальности» превратилась в неоспоримый для материалиста химический факт! Тупик, в который зашла наркотическая психоделия, дал «зеленый свет» другим способам «открытия сознания», завершившимся открытием виртуальности.

Без опыта психоделии был бы немыслим не только концептуализм, но и такие связанные со свободным движением сознания сквозь равнозначные реальности феномены современной культуры, как «гиперлитература», современные спецэффекты в кино…

Ну и конечно, все те феномены, которые мы называем привычным словом «виртуальность», — виртуальная реальность компьютера, виртуальный монтаж, компоузинг, виртуальная музыка.

Компьютерная революция, колоссальный успех созданной Биллом Гейтсом операционной системы Windows, является не чем иным, как очередной победой комикса. Гейтс упростил восприятие, совершив на новом уровне очередной прорыв от алфавита к иероглифу — пиктограмме.

Именно переход от слова к картинке — готовому образу, который так легко подставить на место собственной мельчающей индивидуальности, позволил создать внутри компьютерных сетей целый игровой мир, представляющий, по сути, не что иное, как систему обмена такими же готовыми картинками — образами.

Виртуальный мир компьютера стал еще одной материализацией психоделического опыта восприятия равнозначных реальностей, с постепенной утратой чувства присутствия главной из них — реальности бытия.

В компьютерном пространстве, точно так же, как в эстетике постмодернизма, случайное изображение — артефакт — приобрело самодовлеющее значение, стал двойником действительности.

Артефакт — случайный образ, вытеснивший всю систему творческого воображения, — в виртуальной реальности превратился в фетиш, подменяющий личность. Процесс общения в Интернете происходит не между людьми, а между пиктограммами, ставшими субъектами общения.

Пиктограммы гораздо проще, чем человек. Подросткам, проводящим дни и ночи за компьютерами, гораздо проще общаться, пряча себя за пиктограммой, чем нести ответственность за общение с реальными людьми.

Человеку за компьютером кажется, что он свободно путешествует по новым виртуальным мирам. На самом деле он находится в мире чужих, жестко заданных и по преимуществу стандартных фантазий — осколков полностью обезличенного, «модного» воображения.

Бегство в виртуальную реальность — лишь разновидность влечения к эгосистоле. «Зависимость» от компьютера будет развиваться по схеме зависимости от LSD. И не только она одна…

Человек, задавленный потоком готовых образов и уже не верящий в существование самого себя, не станет мучительно искать пути к освобождению. Он будет пытаться затыкать «пробоины» своей истинной потребности в творчестве все теми же привычными заплатками из штампованных картинок. Возникнет когнитивный диссонанс. Личность превратится в наркомана — пожирателя кино-, теле-, шоу- и тому подобной продукции (вспомните для примера хотя бы фестивали «пожирателей рекламы»).

Уильям Блейк смертельно боялся стать «тем, что воспринимает». С помощью психоделии мы преодолели этот страх и стали тем, что мы «воспринимаем», то есть… никем.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 16. Отдаленные последствия и организация реабилитационных мероприятий

Глава 16. Отдаленные последствия и организация реабилитационных мероприятий Эта работа была написана уже после 1 сентября 2004 года, и, несмотря на стремление к обобщению, последние события, безусловно, определили ее построение и содержание.Бесланская трагедия не имеет

Побочный продукт, периферийные стимулы и отдаленные ассоциации

Побочный продукт, периферийные стимулы и отдаленные ассоциации Сопоставление подходов Пономарева, Медника и Мендельсона, сравнительный анализ их понятийного строя и экспериментальных подходов приводит к постановке интересных теоретических проблем, требующих

ПОСЛЕДСТВИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ Это последний шаг процесса толкования. Каковы последствия внедрения идеи? Что произойдет, когда она станет привычной?Для оценки последствий мы можем применить пошаговый анализ, а также более широкий взгляд на будущее.Что случится сразу после внедрения идеи?

Последствия

Последствия Эрик. Затем, когда стало совершенно очевидно, что Дениза поправится, наступил период ее восстановления. Это было вскоре после истории с Гилбертом и Верой, супружеской парой, с которой мы одно время имели четырехсторонние отношения. Я тогда просто сломался. И я

Последствия

Последствия Все дело в том, какие последствия влекут за собой подарки. Некоторые родители хотят, чтобы их дети ни в чем не ощущали недостатка. Они дают им все, что те ни пожелают, а сверх того — еще много такого, в чем дети на самом деле не нуждаются. Из-за этого детям нередко

ЭПИДЕМИЯ ЭКСТАЗА, или ПРЕДШЕСТВЕННИКИ РУССКОЙ ПСИХОДЕЛИИ

ЭПИДЕМИЯ ЭКСТАЗА, или ПРЕДШЕСТВЕННИКИ РУССКОЙ ПСИХОДЕЛИИ Не случайно, наверное, ими Григория Распутина стало необыкновенно модным в наши дни. Уж больно фигура малограмотного «старца», повелевающего царями, соответствует тайным магическим фантазиям виртуального

Глава 14 Отдаленные угрозы

Глава 14 Отдаленные угрозы Как мне однажды сказал индийский йог Ним Кароли Баба, “можно распланировать жизнь на сотню лет вперед, но никогда не знаешь, что произойдет в следующую минуту”. С другой стороны, Уильям Гибсон, пишущий в жанре киберпанк, полагает, что

Последствия

Последствия Основная проблема почти никогда не кроется в поведении человека. Чаще всего она связана с тем, что происходит потом, то есть с последствиями поступка. Например, сотрудница обещала сделать анализ финансовых данных к полудню, но, не рассчитав время, необходимое

Отдаленные связи

Отдаленные связи Что, помимо пресловутой прогулки с риском вызвать неудовольствие начальства, можно сделать для стимуляции творческих возможностей и повышения вероятности озарения? Ответ на этот вопрос может подсказать исследование Бимана. Он обнаружил, что у людей,

Последствия

Последствия Смещение фокуса внимания на последствия данного убеждения.Вопросы: Что будет потом? К чему это может привести? Утверждение: И тогда потом… Это