Вопрос свободы воли и почему ответ может быть важен

Человек — это шедевр творения хотя бы потому, что никакой детерминизм неспособен помешать ему верить, что у него есть свобода воли.

Георг Лихтенберг[262]. Афоризмы

Двадцатого августа 1994 года в городе Гонолулу на Гавайях слониха по имени Тайк, участвовавшая в цирковом представлении, по причинам, скрытым в нейросети животного, сорвалась. Она растоптала своего дрессировщика Аллена Беквита, ранила ухаживавшего за ней Далласа Беквита, а затем на глазах у перепуганной толпы прорвалась через заграждения и, оказавшись снаружи, напала на публициста Стива Хирано. Видеокамеры посетителей цирка зафиксировали целый ряд кровавых событий. Тайк выскочила на улицы района Какаако. Следующие полчаса гавайские полицейские гонялись за животным, выстрелив в слониху в общей сложности восемьдесят шесть раз. В конце концов Тайк рухнула.

Подобные вспышки ярости у слонов происходят нередко, и наиболее причудливой частью таких историй является их окончание. В 1903 году слониха Топси убила трех человек на Кони-Айленд и для демонстрации новой технологии была казнена Томасом Эдисоном с помощью электрического тока[263]. В 1916 году слониха Мэри, выступавшая в шоу братьев Спаркс, убила своего смотрителя на глазах у толпы. Реагируя на кровожадные требования общественности, владелец цирка повесил Мэри на массивной виселице, сооруженной из железнодорожного крана. Это единственное известное в истории повешение слона.

Мы не затрудняем себя вопросом о вине неуравновешенного циркового животного. Нет адвокатов, специализирующихся на защите слонов, нет затянутых судебных разбирательств, нет споров о смягчении приговора с биологической точки зрения. Мы просто поступаем со слоном так, как требует общественная безопасность. В конце концов, предполагалось, что Тайк, Топси и Мэри — это просто животные, то есть всего лишь обширный набор слоновьих зомби-систем.

Напротив, когда дело доходит до людей, судебная система опирается на предположение, что у человека есть свобода воли, и нас судят на основании этой ощущаемой свободы. Однако, если исходить из того, что наши нейронные схемы работают, по существу, на тех же алгоритмах, что и схемы наших толстокожих собратьев, имеет ли смысл подобное разделение между людьми и животными? С точки зрения анатомии наш мозг состоит из тех же самых частей и областей, которые именуются кора, гипоталамус, ретикулярная формация, свод мозга, перегородочное ядро и так далее. Различия в планах тел и экологических нишах слегка меняют соединительные схемы, но в остальном мы обнаруживаем в своем мозге те же структуры, что и в мозге слонов. С эволюционной точки зрения различия в мозге млекопитающих состоят только в мельчайших деталях. Так где же эта свобода выбора встроена в нейронные цепи людей?

* * *

С точки зрения судебной системы у людей есть практические рассуждения. Мы используем сознательное обдумывание, когда решаем, как нам действовать. Мы сами принимаем решения. Поэтому в правовой системе обвинитель должен доказать не только преступный акт, но и преступный умысел[264]. И пока ничто не препятствует разуму контролировать тело, предполагается, что действующее лицо полностью несет ответственность за свои действия. Такой взгляд является интуитивно понятным, но крайне спорным. Между биологией и законом в этом случае есть определенная напряженность. В конце концов, эти гигантские сложные биологические сети заставляют нас быть теми, кто мы есть. И неясно, насколько сознающее «я» — в отличие от генетического и нейронного «я» — вообще участвует в принятии решений.

Итак, мы добрались до сути вопроса. Насколько точно мы можем определить ответственность людей за их поведение, если трудно оспорить, что у них вообще едва ли был выбор?

Или, несмотря на все это, люди тем не менее могут выбирать, как им действовать? Даже с учетом нашего сложного устройства, возможно, есть какой-то маленький внутренний голос, который независим от биологии и управляет решениями, неумолчно шепча, что нужно делать? Может, именно это мы называем свободой воли?

* * *

Жаркие споры о существовании свободы воли в человеческом поведении идут с древности. Те, кто отстаивал свободу воли, обычно основывали свою точку зрения на непосредственном субъективном опыте (у меня ощущение, словно я только что принял решение поднять палец), который, как мы вскоре увидим, может быть недостоверным. Хотя наши решения могут выглядеть как свободный выбор, этому нет надежных доказательств.

Возьмем, например, решение двигаться. Кажется, что свободная воля заставляет вас высунуть язык, сморщить лицо или позвать кого-нибудь по имени. Однако для выполнения таких действий никакой свободной воли не требуется. Так, у людей с синдром Туретта[265] наблюдаются непроизвольные движения и высказывания. Типичный больной может высунуть язык, скривить лицо, позвать кого-нибудь по имени — но все это он не выбирал. Распространенный симптом такой болезни называется копролалия — неуместное поведение, когда человек выкрикивает социально неприемлемые слова или фразы, например ругательства или расистские прозвища. К несчастью для больных синдромом Туретта, вылетающие из их ртов слова — обычно последнее, что они хотели бы произнести в такой ситуации: копролалия запускается, когда человек видит кого-то или что-то, и восклицания при этом являются непозволительными. Например, при виде тучного человека они будут вынуждены кричать: «Жирдяй!». Именно непозволительность мысли вызывает навязчивое желание ее высказать.

Двигательный тик и неуместные выкрики при синдроме Туретта не создаются тем, что мы назвали бы свободой воли. Поэтому, глядя на таких больных, мы понимаем две вещи. Во-первых, при отсутствии свободы воли могут выполняться весьма замысловатые действия. Это означает, что, если вы замечаете у себя или у других какое-то сложное действие, это не должно убеждать вас, что за ним стоит свобода воли. Во-вторых, больной с синдромом Туретта не может не делать этого: он не может с помощью своей свободной воли перехватить управление или контролировать то, что решили сделать другие части его мозга. У него нет свободного запрета[266]. Общее между отсутствием свободной воли и отсутствием свободного запрета — то, что нет свободы. Синдром Туретта — тот случай, когда зомби-системы принимают решения, и все мы соглашаемся, что человек не несет ответственности за свои поступки.

Отсутствие свободы в принятии решений не ограничивается этой болезнью. Примером этого служит психическое расстройство, при котором руки, ноги или лицо совершают непроизвольные движения, но они выглядят добровольными: спросите такого больного, почему он поднимает и опускает пальцы, и он объяснит, что у него нет контроля над рукой. Он не может не делать этого. Аналогично, как я рассказывал в предыдущей главе, у пациентов с разделенным мозгом часто развивается синдром чужой руки: когда одна рука застегивает рубашку, а вторая ее расстегивает или рука тянется к карандашу, а вторая не дает его взять. Неважно, насколько сильно человек старается, — он не может заставить свою «чужую» руку не делать то, что она делает. Решения двигать или прекратить движение — это не его решения.

Бессознательные действия не ограничиваются непреднамеренными выкриками или своенравными руками; они могут быть на удивление изощренными, как, например, в случае с Кеннетом Парксом, женатым тридцатитрехлетним жителем Торонто, отцом пятимесячной дочери и близким другом тестя и тещи. Страдая от финансовых проблем, испытывая трудности в браке и пристрастие к игре, он планировал поехать к родственникам жены и поговорить о своих неприятностях. Теща, называвшая Кеннета добрым великаном, ждала его, чтобы обсудить проблемы. Однако за день до встречи, 23 мая 1987 года, Кеннет встал с кровати рано утром, но не проснулся. Во сне он сел в машину и проехал двадцать километров до дома тещи. Вломившись туда, он зарезал тещу, а потом набросился с ножом на тестя; тот, к счастью, выжил. После этого Кеннет приехал в полицейский участок, где сказал: «Мне кажется, что я убил нескольких человек… мои руки». Только сейчас он осознал, что его руки были серьезно изрезаны. Паркса отвезли в больницу, где провели операцию на сухожилиях.

Весь следующий год показания Кеннета были на удивление одинаковыми: как его ни пытались запутать, он ничего не мог вспомнить об этом случае. Кроме того, хотя все стороны соглашались, что Паркс, несомненно, совершил убийство, они также признавали, что у него не было мотива для преступления. Его адвокаты утверждали, что это был случай убийства во сне (лунатического убийства)[267].

На судебных слушаниях в 1988 году психиатр Рональд Биллингс дал следующее экспертное заключение:

Вопрос: Есть ли доказательства, что человек способен разработать план в состоянии бодрствования, а потом каким-то образом обеспечить его выполнение, когда он будет спать?

Ответ: Нет, абсолютно никаких. Вероятно, самое поразительное, что мы знаем о процессах, происходящих в мозге во время сна, — то, что они совершенно независимы от мышления в состоянии бодрствования в отношении целей и так далее. По сравнению с бодрствованием контроль над нашим разумом во сне отсутствует. В состоянии бодрствования мы часто планируем, что будем делать (мы называнием это волеизъявлением), то есть решаем делать вот это, а не вот то. Но нет доказательств, что это же может произойти в состоянии лунатизма…

Вопрос: Если предположить, что в тот момент он двигался во сне, мог ли он намереваться что-то сделать?

Ответ: Нет.

Вопрос: Понимал ли он, что делает?

Ответ: Нет, не понимал.

Вопрос: Понимал ли он последствия того, что делает?

Ответ: Нет, я не думаю, что понимал. Я считаю, что все это было бессознательной деятельностью, неконтролируемой и непредумышленной.

Лунатические убийства оказались трудной проблемой для судов, поскольку, несмотря на то что общество кричит: «Притворщик!», мозг во время сна действительно работает в другом режиме, и лунатизм — это проверяемый феномен. При нарушениях сна, известных как парасомния, гигантские сети мозга не всегда плавно переходят границу между состояниями сна и бодрствования — они могут застрять посередине. С учетом колоссального объема нейронной координации, требуемой для такого перехода (включая смену схем в системах нейромедиаторов, гормонах и электрической активности), скорее удивительно, что парасомния не так сильно распространена.

В нормальном режиме мозг всплывает из фазы глубокого сна к более поверхностным фазам и лишь затем переходит к бодрствованию, а электроэнцефалограмма (ЭЭГ) Кеннета показала проблему: его мозг пытался перейти из фазы глубокого сна непосредственно к бодрствованию, причем пробовал совершить такой опасный переход десять — двадцать раз за ночь. Нормальный спящий мозг не предпринимает таких попыток даже один раз за ночь. Поскольку Кеннет никак не мог подделать результаты ЭЭГ, это стало решающим аргументом, убедившим жюри, что он действительно страдал лунатизмом, и эта достаточно веская причина, чтобы признать его действия непреднамеренными. Двадцать пятого мая 1988 года жюри, рассматривавшее дело Паркса, объявило его невиновным в убийстве тещи и, соответственно, в попытке убийства тестя[268].

* * *

Как и в ситуации с больными синдромом Туретта и с людьми с разделенным мозгом, случай Кеннета иллюстрирует, что даже при отсутствии свободной воли может наблюдаться поведение высокого уровня. Подобно биению сердца, дыханию, морганию и глотанию, ваш психический аппарат способен работать на автопилоте.

А что, если все действия мы выполняем главным образом на автопилоте? Или есть небольшая зона, где мы «свободны» выбирать — независимо от законов биологии? Эти вопросы всегда были камнем преткновения для философов и ученых. Насколько мы можем судить, двигателем любой активности в мозге является другая активность в этой обширной сложной взаимосвязанной сети. Кажется, это не оставляет места ничему, кроме деятельности нейронов, то есть для души в этой машине нет места. Давайте взглянем с другой стороны: если свободная воля в какой-то мере определяет действия тела, она должна влиять и на деятельность мозга. А для этого необходимо, чтобы она физически соединялась по крайней мере с некоторыми нейронами. Однако в мозге нет ни одного места, которое не активировалось бы другими частями сети: они тесно взаимосвязаны. А значит, нет независимой и поэтому «свободной» ее части.

Таким образом, наука в ее современном понимании не обнаруживает тот физический промежуток, в который можно втиснуть свободу воли — причину, не имеющую причины. Похоже, в этой машинерии нет ни одной части, которая не была бы связана причинно-следственной связью с другими ее частями. Все, здесь изложенное, основано на том, что мы знаем к данному моменту, и, разумеется, спустя тысячу лет будет выглядеть примитивно, но сегодня не существует такого человека, которому было бы известно, как нефизическая сущность (свобода воли), взаимодействует с физической сущностью (веществом мозга).

И все же давайте предположим, что вы по-прежнему интуитивно чувствуете, что у вас есть свобода воли, несмотря на все биологические заморочки. Есть ли в нейронауке способ проверить наличие свободы воли?

В 1960-е годы ученый Бенджамин Либет провел интересный эксперимент: он поместил на головы испытуемых электроды и дал им очень простое задание: поднять палец, как только они захотят это сделать. Участники смотрели на таймер и должны были отметить точный момент, когда «почувствовали желание» сделать движение.

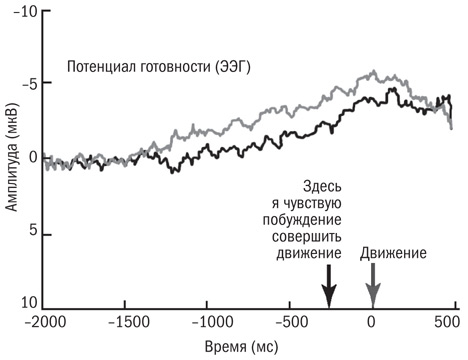

Либет обнаружил, что люди осознавали побуждение к действию примерно за четверть секунды до того, как они его совершали. Но поразительным было не это. Либет изучил записи ЭЭГ и обнаружил, что активность в мозге испытуемых начинала нарастать еще до того, как они испытывали желание двигаться. И не чуть-чуть раньше, а больше чем за секунду (смотрите рисунок ниже). Другими словами, части мозга принимали решение задолго до того, как человек отмечал осознанное побуждение[269]. Наш мозг формирует нейронные коалиции, планирует действия и голосует по планам до того, как мы получаем новости, что у нас только что появилась грандиозная идея поднять палец.

«Пошевелите пальцем, когда у вас появится желание». Усиление нейронной активности можно измерить задолго до того, как реализуется намеренное движение. Потенциал готовности больше, когда испытуемые оценивают время своего побуждения совершать движение (серая линия), а не само движение (черная линия). Взято из: Eagleman, Science, 2004, на основе работы Sirigu et al., Nature Neuroscience, 2004

Опыты Либета потрясли научное сообщество[270]. Может ли сознательный разум быть последним звеном в командной цепи при получении какой-либо информации? Можно ли считать результат эксперимента последним гвоздем, забитым в крышку гроба свободной воли? Либета беспокоила такая возможность. В итоге он предположил, что мы можем сохранять свободу в форме права вето. Иначе говоря, мы не можем контролировать тот факт, что у нас появляется побуждение двинуть пальцем, но, возможно, у нас остается крохотный период времени, чтобы остановить это движение пальца. Спасает ли это свободу воли? Трудно сказать. Несмотря на впечатление, что такой запрет устанавливается свободно, нет доказательств, что и он не является результатом деятельности нейронов, которую они ведут за сценой, вне досягаемости сознательного взора.

Чтобы спасти понятие свободы воли, люди предложили несколько аргументов. Например, несмотря на то что классическая физика описывает строго детерминистическую вселенную (каждая вещь предсказуемым образом следует из предыдущей), квантовая физика вводит в атомных масштабах непредсказуемость и неопределенность как неотъемлемую часть мира. Основатели квантовой физики интересовались, может ли новая наука спасти свободу воли. К несчастью, нет. Вероятностная и непредсказуемая система так же неудовлетворительна, как и детерминистическая, поскольку в обоих случаях отсутствует выбор. Подбрасывание монетки или столкновение бильярдных шаров — ни та, ни другая ситуация не эквивалентны свободе в том смысле, в котором нам хотелось бы.

Другие мыслители в попытках спасти свободу воли обратились к теории хаоса, указывая, что мозг настолько сложен, что практически нет способа определить его последующие движения. Это верно, но нет смысла применять такую теорию к проблеме свободы воли, поскольку системы, которые изучает теория хаоса, по-прежнему являются детерминистическими: один шаг неизбежно влечет за собой другой. Очень трудно предсказать, куда двигаются хаотические системы, но каждое их последующее состояние причинно-следственным образом связано с предыдущим. Важно подчеркнуть разницу между непредсказуемой и свободной системой. При разрушении пирамиды из мячей для настольного тенниса сложность системы не позволяет предсказать траекторию и итоговое положение шаров — и тем не менее каждый мяч следует детерминистическим правилам движения. То, что мы не можем сказать, куда они двигаются, не означает, что совокупность шаров «свободна».

Поэтому, несмотря на наши надежды и интуитивные представления о свободе воли, сегодня у нас нет аргументов, убедительно подкрепляющих ее существование.

* * *

Вопрос свободы воли имеет существенное значение, если мы обращаемся к понятию виновности. Когда перед судьей стоит человек, совершивший преступление, правовая система желает знать, заслуживает ли он наказания. В конце концов, способ наказания определяется тем, отвечал ли он принципиально за свои действия. Вы можете наказать своего ребенка, если он исписал стену мелком, но не будете его наказывать, если он сделал это во сне. Но почему? В обоих случаях это один и тот же ребенок с одним и тем же мозгом, разве нет? Разница в ваших интуитивных представлениях о свободе воли: в одном случае она есть, во втором — нет. В одном случае шалость была его собственным выбором, во втором ребенок был бессознательным автоматом. Вы устанавливаете виновность в первом случае, но не во втором.

Правовая система разделяет ваше интуитивное представление: ответственность за действия сопутствует сознательному контролю. Если Кеннет Паркс бодрствовал, когда убил свою тещу, его вешают. Если спал, его оправдывают. Аналогично если вы ударите кого-нибудь по лицу, закон будет волновать вопрос, были ли вы агрессивны или у вас есть гемибаллизм — нарушение, при котором конечности могут непроизвольно резко двигаться. Если ваш автомобиль врежется во фруктовый ларек на обочине, закон будет заботить вопрос, вели вы машину как безумец или стали жертвой инфаркта. И любое из подобных разграничений опирается на предположение, что мы обладаем свободой воли.

Но обладаем ли? Или нет? Наука пока еще не нашла способа сказать «да», а нашему интуитивному представлению трудно сказать «нет». После многовековых споров свобода воли остается открытой, актуальной и важной проблемой.

Выскажу предположение, что ответ на вопрос о свободе воли неважен — по крайней мере для целей социальной политики. И вот почему. В судебной системе есть метод защиты, известный как автоматизм. На него ссылаются, если человек совершил какое-то автоматическое действие, например эпилептический припадок стал причиной того, что водитель наехал на толпу людей. В этом случае адвокат заявляет, что то или иное действие происходило вследствие биологического процесса, который обвиняемый не мог контролировать или слабо контролировал. Другими словами, преступный акт был, но за ним не стояло никакого выбора.

Но погодите. Если опираться на то, что мы уже знаем, разве не такие же биологические процессы описывают большую часть происходящего в нашем мозге (а некоторые даже утверждают, что всё)? Если учесть влияние генетики, детского опыта, токсинов окружающей среды, гормонов, нейромедиаторов и нейронных схем, вполне достаточное, чтобы наши решения находились вне нашего явного контроля, то мы, пожалуй, не несем ответственности. Другими словами, свобода воли может существовать, но если она и существует, то слишком мало места для ее применения. Поэтому я собираюсь предложить принцип, который я называю принципом достаточного автоматизма. Он естественным образом возникает из понимания, что свобода воли, даже если существует, — это всего лишь маленький фактор поверх колоссального автоматического аппарата. Настолько маленький, что мы можем думать о плохом принятии решений точно так же, как думаем о любом другом физическом процессе, например диабете или болезни легких[271]. Этот принцип утверждает, что ответ на вопрос о свободе воли попросту неважен. Даже если через сто лет будет доказано, что свобода воли существует, это не изменит того факта, что человеческое поведение практически не обращается к невидимой руке воли.

Так что и для Чарльза Уитмена, и для внезапного педофила Алекса, и для магазинных воришек с проблемами в лобно-височных долях, и для азартных больных паркинсонизмом, и для Кеннета Паркса общим является такой вывод: действия нельзя рассматривать отдельно от биологии тех, кто их выполняет. Свобода воли не так проста, как нам интуитивно представляется, а значит, мы не можем использовать ее в качестве основы для принятия решений о наказании.

При изучении этой проблемы лорд Бингхэм (главный судья Британии) заметил:

В прошлом закон был склонен основывать свой подход… на ряде скорее грубых рабочих предположений: взрослые с достаточными умственными способностями могут свободно выбирать, будут они действовать тем или иным способом; предполагается, что они будут действовать рационально и в соответствии с тем, что они считают своими наилучшими интересами; им приписывается такое предвидение последствий поступков, какое можно обычно ожидать от разумного человека на их месте. Каковы бы ни были достоинства и недостатки таких рабочих предположений для обычного диапазона судебных случаев, очевидно, что они не могут служить точным руководством к человеческому поведению[272].

Давайте пресечем беспокойство, что биологические объяснения станут аргументом для освобождения преступников на основании отсутствия их вины. Будем ли мы по-прежнему наказывать преступников? Да. Освобождение всех преступников не является ни целью, ни будущим усовершенствованного понимания. Объяснение не эквивалентно оправданию. Общество заинтересовано, чтобы на улицах не было плохих людей. Мы не отказываемся от наказания, но уточняем способ наказания.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК