От цвета паспорта к эмерджентным свойствам

Большинство людей слышали о проекте «Геном человека», в ходе которого наш вид успешно определил последовательность длиной в миллиарды букв в шифровальной книге собственного генома. Этот проект был эпохальным достижением, которое приветствовали с соответствующими фанфарами.

Не все слышали, что проект в каком-то смысле оказался неудачей. Хотя мы определили весь код, мы не обнаружили ожидаемых масштабных ответов о генах, которые уникальны для человечества; вместо этого мы открыли объемную книгу рецептов для гаек и болтов в человеческом организме. Мы узнали, что у других животных геном практически такой же, как и у нас; причина — тот факт, что мы состоим из тех же болтов и гаек, просто в других конфигурациях. Геном человека отличается от генома лягушки не так уж сильно, хотя люди весьма отличаются от лягушек. Во всяком случае, с первого взгляда люди и лягушки кажутся различными. Однако учтите, что и тем и другим нужны рецепты для конструирования глаз, селезенки, кожи, костей, сердца и так далее. В результате два генома не так уж различаются. Представьте, что вы идете на разные заводы и проверяете шаг резьбы и длину используемых винтов. Это мало скажет вам о функциях конечного продукта, например тостер это или фен. У обоих есть сходные элементы, скомпонованные различным образом.

Тот факт, что мы не узнали то, что, как нам казалось, могли узнать, — не критика проекта «Геном человека»; его все равно нужно было сделать в качестве первого шага. Но это подтверждает, что даже успешное сведение к деталям обречено рассказывать слишком мало о важных для человечества вопросах.

Давайте вернемся к примеру с хореей Гентингтона, когда один-единственный ген определяет, разовьется у вас болезнь или нет. Выглядит как история успеха для редукционизма. Однако обратите внимание, что эта болезнь — один из весьма малого числа примеров, которые можно раскопать для такого эффекта. Сведение болезни к единственной мутации — в высшей степени редкая вещь: большинство болезней полигенны; это означает, что они являются результатом небольших вкладов со стороны десятков и даже сотен различных генов. И по мере того, как наука развивает свои методы, мы обнаруживаем, что значение имеют не только кодирующие участки генов, но и области между ними — то, что обычно считают «мусорной» ДНК. Представляется, что большинство болезней проистекают из вала бесчисленных мелких изменений, которые сочетаются безумно сложным образом.

Однако ситуация намного хуже, чем просто проблема с многочисленностью генов: вклад генома можно по-настоящему понять только в контексте взаимодействия со средой. Рассмотрим шизофрению — заболевание, охоту за генами для которого группы исследователей вели в течение десятилетий. Нашли ли они гены, которые дают корреляцию с этим заболеванием? Да. Сотни генов. Много ли дает знание о любом из этих генов для предсказания, у кого в совершеннолетнем возрасте разовьется шизофрения? Очень мало. Мутация одного гена имеет такую же предсказательную силу для шизофрении, как цвет вашего паспорта.

Что общего у вашего паспорта с шизофренией? Оказывается, что социальный стресс от статуса иммигранта в новой стране — один из важнейших факторов при развитии этого заболевания[333]. Согласно исследованиям, в разных странах выше всего риск у групп иммигрантов, больше всего отличающихся по культуре и внешнему виду от основного населения. Другими словами, низкий уровень социального принятия большинством коррелирует с повышенной вероятностью шизофренических нарушений. По непонятным пока причинам кажется, что постоянное социальное отторжение нарушает нормальную работу дофаминовой системы. Но и такое обобщение не отражает суть в полной мере, поскольку даже в рамках какой-то отдельной группы иммигрантов (например, корейцев в США) психическому заболеванию более подвержены те люди, кто сильнее ощущает свое этническое отличие от большинства. Те же, кто гордятся своим происхождением и кому с ним комфортно, находятся в более благополучном положении.

Эти сведения оказываются для многих сюрпризом. Так шизофрения — генетическая болезнь или нет? Ответ таков: генетика играет определенную роль. Если генетика производит болты и гайки несколько странной формы, то вся система может работать необычным образом, когда помещается в определенную внешнюю среду. В других средах форма болтов и гаек может не иметь никакого значения. В конечном счете то, кем оказывается какой-то человек, зависит от гораздо большего, нежели молекулярные указания, написанные в ДНК.

Вспомните, что мы говорили ранее о росте на 882 процента вероятности совершить преступление, связанное с насилием, если вы носитель Y-хромосомы. Это утверждение соответствует фактам, но тут важно спросить: почему тогда не все мужчины преступники? В тюрьме сидит только один процент мужчин[334]. В чем же дело?

Ответ таков: одного только знания генов недостаточно, чтобы много рассказать о поведении. Рассмотрим работу Стивена Суоми, исследователя, воспитывавшего обезьян в природной среде в сельском Мэриленде. В этих условиях он мог наблюдать социальное поведение обезьян начиная с дня рождения[335]. Одной из первых замеченных им вещей было то, что обезьяны начинают демонстрировать различные индивидуальности в удивительно раннем возрасте. Он видел, что практически каждое социальное поведение развивалось, использовалось и совершенствовалось в ходе игр со сверстниками в возрасте от четырех до шести месяцев. Это наблюдение было бы интересно и само по себе, однако Суоми смог скомбинировать наблюдения за поведением с регулярным тестированием крови на гормоны и метаболиты, а также с генетическим анализом.

Он установил, что двадцать процентов детенышей выказывают социальное беспокойство. Они реагировали на новые умеренно стрессовые социальные ситуации необычно испуганным и тревожным поведением, причем это коррелировало с ростом концентрации гормонов стресса в их крови.

На другой стороне социального спектра располагались пять процентов детенышей с непомерной агрессивностью. Они демонстрировали импульсивное и неадекватно воинственное поведение. Эти обезьяны отличались низким уровнем метаболита в крови, связанного с распадом нейромедиатора серотонина.

Во время исследований Суоми и его коллеги установили, что есть две разные «формы» (генетики называют их аллелями) генов белка — транспортера серотонина[336]; давайте назовем их короткой и длинной формами. Обезьяны с короткой формой отличались плохим контролем применения силы (жестокости), в то время как обладатели длинной формы демонстрировали нормальное управление поведением.

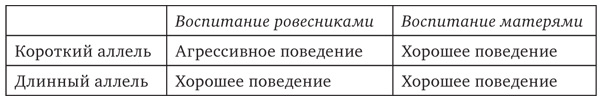

Однако оказалось, что это только часть истории. То, как развивались индивидуальности обезьян, зависело и от среды. Животные могли воспитываться двумя способами: своими матерями (хорошая среда) и своими ровесниками (отношения с ненадежной привязанностью). Обезьяны с короткой формой превращались в агрессоров, когда воспитывались с ровесниками, однако при материнском воспитании дела обстояли намного лучше. Для животных с длинной формой среда не играла особой роли: в обоих случаях обезьяны были уравновешенными.

Есть минимум два способа интерпретации этих данных. Первый заключается в том, что длинный аллель — «хороший ген», который дает сопротивляемость к плохому окружению в детстве (левый нижний угол в таблице ниже). Суть второго: хорошее материнское воспитание как-то дает сопротивляемость тем обезьянам, которые в противном случае оказались бы дурным семенем (правый верхний угол). Эти две интерпретации не исключают друг друга, и обе сводятся к одному выводу: для конечного результата важно сочетание генетики и окружающей среды.

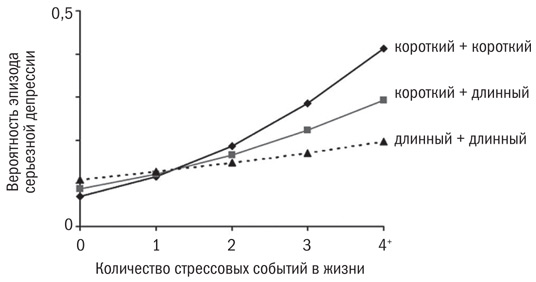

После успеха исследований на обезьянах люди начали изучать взаимодействие генов и среды у людей[337]. В 2001 году американский психолог Авшалом Каспи и его коллеги заинтересовались, существуют ли гены, отвечающие за возникновение депрессии. В результате они пришли к выводу: в каком-то роде. Они определили, что есть гены, которые создают предрасположенность; а вот страдаете ли вы фактически от депрессии, зависит от событий вашей жизни[338]. Исследователи обнаружили это, побеседовав с десятками людей с целью выяснить, какого рода значительные травматические события случались в их жизни: потеря любимого человека, крупная автомобильная катастрофа и так далее. Для каждого участника также анализировалась генетика — говоря конкретно, форма гена, вовлеченного в регулирование уровня серотонина в мозге. Вследствие того, что у людей есть две копии этого гена (по одной от каждого из родителей), существуют три возможные комбинации аллелей, которыми обладает какой-нибудь человек: короткий + короткий, короткий + длинный, длинный + длинный. Удивительным было то, что комбинация короткий + короткий создавала предрасположенность участников к клинической депрессии, но только если у них в жизни было повышенное количество плохих событий. Если же они были достаточно удачливы, чтобы жить нормальной жизнью, то наличие у них комбинации короткий + короткий не делало их более подверженными клинической депрессии, чем остальных. Однако если они оказывались достаточно невезучими, чтобы с ними происходили серьезные неприятности, включая события, находящиеся вне их контроля, то они впадали в депрессию в два с лишним раза вероятнее, чем обладатели комбинации длинный + длинный.

Предрасположенность, записанная в наших генах. Почему стрессовый опыт ведет к депрессии у одних людей и не ведет у других? Причиной может быть генетическая предрасположенность. Взято из: Caspi et al. Science, 2003

Второе исследование затрагивало глубокую социальную проблему: те, с кем плохо обращались родители, сами склонны обращаться с детьми плохо. Многие люди верят в это утверждение, но верно ли оно? И имеет ли значение, какого рода гены у такого ребенка? Внимание исследователей привлек тот факт, что некоторые дети, подвергавшиеся жестокому обращению, становились во взрослом возрасте агрессивными, в то время как некоторые — нет. Когда были учтены все очевидные факторы, оказалось, что само по себе жестокое обращение с детьми не предсказывает, кем окажется тот или иной человек. Вдохновленные идеей понять разницу между теми, кто закрепляет насилие, а кто нет, Каспи и его коллеги обнаружили, что этих людей отличало небольшое изменение в экспрессии определенного гена[339]. У детей с низкой экспрессией гена с большей вероятностью развивались расстройства поведения, и они чаще совершали насильственные преступления, став взрослыми. Однако такой печальный исход был намного вероятнее, если дети испытывали жестокое обращение. Если у них были «плохие» формы гена, но благополучное детство, то сами становились агрессивными с малой вероятностью. Если же у них были «хорошие» формы, то даже детство с самым дурным обращением не обязательно приводило к продолжению такого цикла насилия.

Третий пример — наблюдение, что курение марихуаны в подростковом возрасте увеличивает вероятность развития психозов во взрослом состоянии. Однако такая связь верна только для некоторых людей, а не для всех. Вы уже можете догадаться, в чем тут соль: восприимчивость человека подкрепляется генетическим изменением. При одной комбинации аллелей между использованием марихуаны и взрослым психозом есть сильная связь; при другой комбинации связь оказывается слабой[340].

Аналогичным образом психологи Анджела Скарпа и Адриан Рейн измерили разницу в мозговых функциях у людей, которым было диагностировано антисоциальное расстройство личности[341] — синдром, который характеризуется полным игнорированием чувств и прав других людей и широко распространен в криминальной среде. Исследователи обнаружили, что социопатия с максимальной вероятностью развивалась, когда аномалии мозга сочетались с наличием неблагоприятных событий внешней среды[342]. Другими словами, если у вас в мозге есть определенные проблемы, но воспитывались вы в хороших условиях, с вами все может оказаться в порядке. Если ваш мозг в норме, но ситуация дома ужасна, вы все равно можете быть в порядке. Но если у вас есть умеренное повреждение мозга плюс все плохо дома, вы рискуете заработать весьма печальный кумулятивный эффект.

Все эти примеры показывают, что ни биология сама по себе, ни среда сама по себе не определяют итоговую личность[343]. Когда речь идет о вопросе противостояния природы и воспитания, ответ почти всегда включает и то и другое.

Как мы видели в предыдущей главе, вы не выбираете себе ни природу, ни воспитание, ни тем более их запутанное взаимодействие. Вы наследуете генетический код и появляетесь в мире, в котором у вас нет выбора как раз в годы формирования личности. Вот причина, почему люди садятся за стол с разными взглядами на мир, несходными индивидуальностями и различными способностями к принятию решений. Это не выборы; это случайно розданные карты. Суть предыдущей главы — подчеркнуть трудность определения виновности при таких обстоятельствах. Суть этой главы — подчеркнуть тот факт, что та машинерия, которая делает нас теми, кем мы являемся, не проста и что наука не находится на пороге понимания, как сконструировать разум из отдельных деталей. Несомненно, разум и биология связаны, но не тем способом, который мы могли бы надеяться понять посредством чистого редукционизма.

Редукционизм вводит в заблуждение по двум причинам. Во-первых, как мы уже видели, бездонная сложность связей генов и среды оставляет нас далеко от понимания, как будет развиваться любой человек — с его жизнью, наполненной переживаниями, разговорами, оскорблениями, радостями, съеденной пищей, легкими наркотиками, прописанными лекарствами, пестицидами, образовательным опытом и так далее. Это попросту слишком сложно и, видимо, останется сложным.

Во-вторых, хотя справедливо, что мы привязаны к своим белкам и нейронам — как непреложно говорят нам инсульты, гормоны, препараты и микроорганизмы, — отсюда не следует логически, что людей лучше всего описывать по деталям. Предельная редукционистская идея, что мы не более чем клетки, из которых состоим, обрекает на провал тех, кто пытается понять человеческое поведение на ее основе. То, что система состоит из частей и что эти части важны для работы системы, не означает, что эти части являются правильным уровнем описания.

Так почему же редукционизм вообще стал популярным? Чтобы понять это, нам нужно изучить его исторические корни. За последние столетия мыслящие мужчины и женщины замечали рост детерминизма в науке в форме детерминистических уравнений Галилея, Ньютона и других ученых. Эти ученые растягивали пружины, катали шары и сбрасывали грузы и постепенно научились предсказывать с помощью простых уравнений, как будут двигаться эти объекты. В XIX веке Пьер-Симон Лаплас высказал гипотезу, что если бы он знал положение каждой частицы во Вселенной, то он мог бы с помощью вычислений полностью узнать будущее (а при обращении уравнений в другом направлении — узнать прошлое)[344]. Эта история — суть редукционизма, который, по сути, предполагает, что всё большое можно понять, различая всё меньшие и меньшие его части. С этой точки зрения стрелки понимания идут в направлении все более низких уровней: людей можно понять в терминах биологии, биологию — на языке химии, а химию — в уравнениях атомной физики. Редукционизм был двигателем науки еще до Возрождения.

Но с точки зрения редукционизма нельзя рассмотреть все, и он определенно не объясняет взаимоотношения между мозгом и разумом. Причиной является эмерджентность[345]. Когда вы соединяете большое количество частей и деталей, целое может стать большим, нежели простая сумма. Ни один из отдельных металлических элементов самолета не обладает свойством летать, однако если их правильно скомпоновать, результат поднимется в воздух. Один тонкий металлический прут не особо поможет вам, если вы попробуете контролировать ягуара, однако несколько прутов, расположенных параллельно, обладают свойством ограждения. Эмерджентность означает появление у системы свойств, которых не было ни у одной из ее частей.

Еще один пример. Представьте, что вы проектировщик городских автострад и вам нужно понять интенсивность движения в вашем городе: где у машин есть тенденция скучиваться, где люди ускоряются, а где происходят самые опасные попытки пересечь дорогу. Не потребуется много времени, чтобы осознать, что понимание этих проблем требует определенной модели психологии самих водителей. Вы потеряете работу, если предполагаете изучать длину винтов и эффективность работы свечей зажигания в двигателях. Это неправильный уровень описания для понимания пробок.

Я не хочу сказать, что мелкие детали неважны; они важны. Как мы видели, добавление наркотиков, изменение уровней нейромедиатора или мутация генов могут радикально поменять суть человека. Аналогично: если вы измените винты и свечи зажигания, двигатели будут работать по-другому, автомобили могут двигаться быстрее или медленнее, и другие машины могут в них врезаться. Поэтому вывод ясен: хотя интенсивность движения зависит от всей полноты частей, она ни в каком значимом смысле не эквивалентна частям. Если вы желаете знать, почему сериал «Симпсоны» смешной, вы не уедете далеко, если станете изучать транзисторы и конденсаторы на задней стенке своего телевизора с плазменным экраном. Возможно, вам удастся детально изучить электронные узлы и даже узнать пару-тройку вещей об электричестве, но это не приблизит вас к пониманию веселья. Просмотр «Симпсонов» полностью зависит от целостности системы транзисторов, однако сами эти детали не смешны. Аналогично: хотя разум зависит от целостности системы нейронов, сами по себе нейроны не думают.

И это заставляет заново рассмотреть вопрос, как выстроить научное описание мозга. Если бы мы могли выяснить всю физику нейронов и их химических веществ, пролило ли бы это свет на разум? Вероятно, нет. По-видимому, мозг не нарушает законы физики, но это не означает, что для нужного уровня описания годятся уравнения, описывающие тончайшие биохимические взаимодействия. Как заметил специалист по теории сложности Стюарт Кауфман, «влюбленная пара, гуляющая по набережным Сены, — это действительно влюбленная пара, гуляющая по набережным Сены, а не просто перемещающиеся частицы».

Полезная теория биологии человека не может быть сведена к химии и физике, а должна восприниматься в рамках собственного понятийного аппарата эволюции, конкуренции, вознаграждения, желания, репутации, алчности, дружбы, доверия, голода и так далее, равно как поток транспорта будет пониматься не в рамках словаря винтов и свеч зажигания, а в рамках терминов ограничения скорости, часов пик, хамства на дорогах и людей, желающих попасть домой к своим семьям как можно раньше после окончания рабочего дня.

Есть и еще одна причина, почему нейронных деталей было бы недостаточно для полного понимания человеческого опыта: ваш мозг — не единственный биологический участник в игре, где определяется, кто вы есть. Мозг соединен постоянной двухсторонней линией связи с эндокринной и иммунной системами, о которых можно думать как о «расширенной нервной системе». Эта расширенная нервная система, в свою очередь, неотделима от химической внешней среды, которая влияет на ее развитие, включая питание, свинцовые краски, загрязняющие вещества в воздухе и так далее. Затем вы являетесь частью сложной социальной сети, которая меняет вашу биологию с каждым взаимодействием и которую ваши действия могут менять в ответ. Это предлагает интересный для размышления вопрос: как следует определять вас? Где вы начинаетесь и где вы заканчиваетесь? Единственное решение — думать о мозге как о месте, где самая плотная концентрация вашести. Это вершина горы, но не вся гора. Когда мы говорим о «мозге» и поведении, то это сокращенное наименование чего-то, что включает участие намного более широкой социобиологической системы[346]. Мозг не столько местонахождение разума, сколько ядро разума.

Поэтому давайте подведем итоги, где мы находимся. Движение по односторонней улице в направлении более мелких объектов — это ошибка, совершаемая редукционистами, и это та ловушка, которую мы хотим избежать. Всякий раз, когда вы видите сокращенное утверждение наподобие «вы — это ваш мозг», не воспринимайте это так, что нейронаука будет понимать мозг только как массивное скопление атомов или обширные джунгли нейронов. Наоборот, будущее для понимания мозга лежит в декодировании схем активности, живущих на верху биологического аппарата, схем, которыми управляют как внутренняя кухня, так и воздействия окружающей среды. Лаборатории по всему миру работают, чтобы выяснить, как понимать взаимосвязь между физической материей и субъективным опытом, но эта проблема далека от решения.

* * *

В начале 1950-х годов философ Ганс Рейхенбах заявил, что человечество готово к полному научному объективному описанию мира — «научной философии»[347]. Это было шестьдесят лет назад. Добились мы этого? Пока нет.

На самом деле мы далеки от этого. Некоторые люди ведут себя так, словно наука стоит на пороге открытия всего. На ученых оказывается гигантское давление — как со стороны организаций, выдающих гранты, так и со стороны популярных средств массовой информации, — чтобы казалось, что крупнейшие проблемы с минуты на минуту будут решены. Но на самом деле мы видим поле, заросшее вопросительными знаками, и оно тянется до горизонта.

Это предполагает требования к открытости при изучении этих вопросов. В качестве примера напомним, что квантовая механика включает понятие наблюдения: когда наблюдатель измеряет местоположение фотона, это сводит состояние частицы до определенного положения, в то время как мгновение назад она была в бесконечном числе возможных состояний. Что же такое наблюдение? Взаимодействуют ли человеческие разумы с веществом Вселенной?[348] Это абсолютно нерешенная проблема в науке, и она представляет собой важнейшую платформу для встреч физики и нейронауки. Многие ученые сейчас считают эти области раздельными, и печально то, что исследователи, пытающиеся взглянуть более глубоко на связи между ними, часто игнорируются. Многие ученые высмеивают такие устремления, говоря что-то вроде: «Квантовая механика загадочна, сознание загадочно; следовательно, это одно и то же». Такая пренебрежительность вредна. Внесу ясность: я не утверждаю, что связь между квантовой механикой и сознанием существует. Я говорю, что связь может существовать и что поспешное отклонение противоречит духу научного поиска и прогресса. Когда люди заявляют, что функции мозга можно полностью объяснить посредством классической физики, важно признать, что это просто заявление: в любом возрасте науки трудно знать, какие детали пазла мы упустили.

В качестве примера я упомяну то, что буду называть «теорией радио» для мозга. Представьте, что вы бушмен из пустыни Калахари, споткнувшийся о транзисторный радиоприемник, валяющийся на песке. Вы можете поднять его, покрутить ручки и внезапно, к своему удивлению, услышать голоса, льющиеся из этой странной коробочки. При наличии любопытства и научного склада ума вы можете попробовать понять, что происходит. Можно поддеть заднюю крышку и обнаружить клубочек проводов. Теперь предположим, что вы начинаете тщательное научное изучение того, что вызывает эти голоса. Вы замечаете, что каждый раз, когда вы выдергиваете зеленый провод, голоса пропадают. Если же присоединить провод обратно к его контакту, голоса снова появляются. То же самое верно для красного провода. Дергаете черный провод — голоса начинают искажаться, а удаление желтого провода уменьшает громкость до шепота. Вы тщательно проходите по всем возможным комбинациям и делаете внятное заключение: голоса зависят от целостности схемы. Поменяйте схему, и вы испортите голоса.

Гордясь своими открытиями, вы посвящаете свою жизнь развитию науки о том, как определенные конфигурации проводов вызывают к жизни волшебные голоса. Приходит время, и какой-то юноша спрашивает вас, каким образом несколько простых контуров с электрическими сигналами могут породить музыку и разговоры. Вы признаете, что не знаете, но настаиваете, что ваша наука с минуты на минуту разберется с этой задачей.

Ваше сознание ограничено тем, что вы абсолютно ничего не знаете о радиоволнах и, если брать шире, об электромагнитном излучении. Тот факт, что в далеких городах существуют конструкции под названием радиомачты, которые посылают сигналы с помощью невидимых волн, двигающихся со скоростью света, настолько чужд для вас, что вы не можете это даже представить. Вы не можете увидеть радиоволны, вы не можете попробовать их на вкус, ощутить их запах, и у вас даже нет ни малейших причин оказаться достаточно изобретательным, чтобы вообразить их. И даже если вы придумали невидимые радиоволны, которые переносят голоса, кого вы сможете убедить в своей гипотезе? У вас нет технологии, чтобы продемонстрировать их существование, а все обоснованно скажут, что бремя доказательств лежит на вас.

Поэтому вы становитесь «радиоматериалистом». Вы заключаете, что правильная конфигурация проводов каким-то образом порождает классическую музыку и умный разговор. Вы не осознаёте, что у вас отсутствует гигантская часть головоломки.

Я не утверждаю, что мозг подобен радио, то есть мы приемники, собирающие отовсюду сигналы, и что наши нейронные сети предназначены для такой работы; но я обращаю внимание, что это может быть верным. В современной науке нет ничего, что опровергало бы эту точку зрения. Со своими небольшими знаниями на данном этапе истории мы должны держать концепции, подобные этой, в большом картотечном шкафу, где хранятся идеи, в пользу которых или против которых мы пока не можем вынести решение. Поэтому даже если мало кто из ученых разрабатывает эксперименты для эксцентричных гипотез, всегда нужно выдвигать идеи и нянчиться с ними как с потенциальными возможностями, пока не появятся доказательства для той или иной стороны.

Ученые часто говорят о принципе экономии (например, «простейшее объяснение, видимо, верно»), также именуемом бритвой Оккама[349]; однако мы не должны соблазняться видимым изяществом аргументации при подобной бережливости; такая аргументация терпела в прошлом неудачу как минимум не реже, чем преуспевала. Например, экономнее принять, что Солнце вращается вокруг Земли, что атомы в микромире ведут себя по тем же правилам, что объекты обычных размеров, и что мы воспринимаем именно то, что находится снаружи. Все эти утверждения долгое время защищались с позиции такой экономности — и все оказались неверными[350]. С моей точки зрения, использование принципа экономии не является аргументом вообще: его типичное действие — закрыть более интересную дискуссию. Если история и учит нас чему-нибудь, так это тому, что никогда нет ничего хорошего в предположении, что какую-то научную проблему можно загнать в угол.

На данном этапе истории большинство людей из нейронаучного сообщества разделяют материалистические и редукционистские взгляды и принимают модель, утверждающую, что мы являемся совокупностью клеток, кровеносных сосудов, гормонов, белков и жидкостей, и все это следует базовым законам физики и химии. Каждый день нейробиологи идут в лаборатории и работают, приняв в качестве базового допущения то, что достаточное понимание отдельных частей даст понимание целого. Подход «раздели-это-на-самые-маленькие-кусочки» — тот же самый успешный метод, который наука использовала в физике, химии и реверс-инжиниринге для электронных устройств.

Однако у нас нет никакой реальной гарантии, что этот подход будет работать в нейронауке. Мозг с его частным субъективным опытом не похож на все проблемы, за которые мы брались до этого. Любой нейробиолог, который говорит вам, что с помощью редукционистского подхода мы уже обложили эту проблему, не осознает всей ее сложности. Помните, что каждое поколение до нас работало исходя из предположения, что у нас уже есть все основные инструменты для понимания Вселенной, и все поколения без исключения ошибались. Просто представьте попытки построить теорию радуги без понимания оптики, стремление понять молнию без знания электричества или изучение болезни Паркинсона до открытия нейромедиаторов. Разумно ли думать, что именно нам повезло родиться в том идеальном поколении, когда предположение о всеобъемлющем могуществе науки наконец стало истинным? Или более вероятно, что через сто лет люди оглянутся на нас и поразятся, как можно не знать то, что они знают? Как и у слепых людей в главе 4, у нас нет зияющего отверстия черноты в том месте, где у нас не хватает информации, — мы просто не улавливаем, что чего-то не хватает[351].

Я не говорю, что материализм неверен или даже что я надеюсь, что он неверен. Даже материалистическая Вселенная была бы ошеломительной и поразительной. Представьте на мгновение, что мы не что иное, как продукт миллиардов лет развития молекул, собирающихся вместе и просеиваемых через сито естественного отбора, что мы составлены исключительно из русел для жидкостей и химических веществ, скользящих по путям внутри миллионов танцующих клеток, что одновременно жужжат триллионы синаптических разговоров, что вся гигантская фабрика схем микронной толщины запускает алгоритмы, небывалые для современной науки, и что эти нейронные программы вызывают наше принятие решений, любовь, желания, страхи и устремления. Для меня такое понимание было бы непостижимым опытом — лучше всего, что предлагается в любых священных текстах. Все, что существует за рамками науки, — открытый вопрос для будущих поколений; но даже если все закончится строгим материализмом, этого будет достаточно.

Артур Кларк[352] любил говорить, что всякая достаточно развитая технология неотличима от магии[353]. Я не рассматриваю наше низвержение из центра себя как нечто угнетающее; я смотрю на это как на магию. Мы видели в этой книге, что все, содержащееся в биологических мешках с жидкостью, называемых нами, находится уже настолько далеко за рамками наших интуитивных представлений, за рамками наших способностей думать о таких гигантских масштабах взаимодействий, за рамками нашего самоанализа, что это справедливо квалифицируется как «нечто за рамками нас». Сложность системы, которой мы являемся, настолько колоссальна, что она неотличима от магической технологии Кларка. Как говорит афоризм, если бы человеческий мозг был так прост, что мы могли бы его понять, мы были бы так просты, что не смогли бы его понять[354].

Точно так же, как космос больше, чем мы когда-либо воображали, мы сами нечто большее, нежели могли интуитивно представить с помощью самоанализа. Сейчас мы улавливаем первые отблески бесконечности внутреннего пространства. Этот внутренний скрытый глубокий космос распоряжается собственными целями, устремлениями и логикой. Мозг — это орган, который ощущается чуждым и далеким для нас, и тем не менее подробные схемы его проводки создают ландшафт наших внутренних жизней. Каким озадачивающим шедевром является мозг! И как здорово, что у нашего поколения есть технологии и желание обратить свое внимание на него. Он самая поразительная вещь, обнаруженная нами во Вселенной, и он — это мы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК