Сердечные боли и кишечные колики

Сердечные боли и кишечные колики

11 сентября 2001 года самолет, выполнявший рейс № 93 на Сан-Франциско, поднялся в воздух. Пассажиры не знали, что их самолет, ведомый террористами-смертниками, на самом деле направлялся к столице. Только одна особенность отличала этот самолет от двух других, которые врезались в Центр мировой торговли незадолго до этого. Некоторые из пассажиров, получив информацию о состоявшихся нападениях, были готовы действовать. Они решили, что преодолеют свои эгоистичные интересы и опасения и нападут на террористов, в чьих руках оказался самолет. Их план сработал. Хотя лайнер разбился и все его пассажиры погибли, они спасли жизни еще большего числа людей. Как и в случае описанных ранее проблем с трамвайным вагоном, эти пассажиры, возможно, решали, насколько нравственно допустимо рисковать жизнью всех пассажиров самолета, потому что гибель пассажиров — предсказуемое следствие попытки спасти потенциально намного большее число равно невинных людей. В глазах многих эти пассажиры стали героями, обычные смертные, действовавшие весьма необычным образом. Что заставило этих пассажиров так поступить? Это был, конечно, не беспечный импульс. Как следует из телефонных разговоров, которые вели некоторые из них со своими семьями на земле, был план. Но их эмоции, должно быть, были на пределе возможного: волнение с массой разнообразных оттенков, тревожное ожидание неизвестного, опасения, гнев. Возможно, во время полета было и рациональное обдумывание, и хладнокровное размышление. Но что именно подтолкнуло этих пассажиров осуществить свой план? Возможно, это были эмоции — чувства обязательства и лояльности друг к другу, волнения в надежде вернуть контроль над управлением самолета и, наиболее вероятно, волна ведомого тестостероном гнева, который двигал их к цели. У отдельных пассажиров в самолете, возможно, преобладал страх, препятствуя действию. Но у тех пассажиров, кто включился в выполнение плана, да и у подавляющего большинства нормальных людей эмоции вдохновляют действие. Эмоции действуют подобно хорошо спроектированным двигателям, продвигая нас в разных направлениях в зависимости от конкретной задачи. Иногда лучше двигаться, например в тех ситуациях, когда гнев мотивирует нападение. В других условиях предпочтительнее остановиться, например когда страх овладевает душой. Эмоции, таким образом, выступают в роли модулирующих факторов, которые действуют вместе с нашим восприятием запланированного или воспринимаемого действия. Они могут также работать против нас.

Пассажиры на борту этого самолета должны были доверять друг другу, надеясь, что никто не проявит слабость, что каждый согласится с планом. До фактического нападения на террористов, некоторые, если не все эти пассажиры, должно быть, думали об обязательстве, которое они только что приняли, о вине или позоре, который на них ляжет, если бы они в последний момент отступили. Некоторые, возможно, даже чувствовали презрение к тем пассажирам, которые застыли в страхе. Страх и гнев — основные эмоции, которые большинство ученых считает универсальными. В отличие от этого, не существует никакого согласия относительно универсальности таких эмоций, как презрение, вина и стыд, — эмоций, которые глубоко внедрены в наше ощущение себя и других. Например, в большинстве, если не во всех западных культурах индивидуумы переживают стыд, когда они нарушают норму и кто-нибудь узнает об этом. Напротив, в некоторых других культурах (например, в культуре Индонезии) индивидуумы испытывают стыд, если они находятся в присутствии более доминантного члена их группы. Стыд в этом, не западном, смысле не связан с каким-либо проступком и, в отличие от западного толкования, не связан с какими-либо унизительными чувствами[188].

Вспомните, в главе 1 я писал, что создания Юма решают моральные дилеммы, обращаясь к своим эмоциям. Эмоции лежат в основе суждений о добре и зле. Симпатия приводит к суждению о том, что помощь является допустимой, возможно обязательной. Ненависть вызывает суждение о том, что допустимым является нанесение вреда. Но, как Дэвид Юм полагал интуитивно, а невролог Антонио Дамасио подчеркнул позже, рациональная мысль нередко возникает на основе тесного взаимодействия с эмоциями. Для некоторых, в частности для философа-моралиста и прагматика Иеремии Бентама, наши эмоции играют центральную роль и в описательном, и в предписывающем анализе морального поведения: «Природа поместила человечество под управление двух верховных сил — боли и удовольствия. Они одни указывают нам, что мы должны делать, так же как определяют то, что мы будем делать в дальнейшем... Они управляют нами во всем, что мы делаем, во всем, что мы говорим, во всем, что мы думаем». Для других философов, таких как Сократ, привлечение эмоций в качестве источника, формирующего наше моральное чувство, неудачно выбранный путь: «Система этики, которая базируется на относительных эмоциональных ценностях, простая иллюзия, полностью вульгарная концепция, которая не имеет ничего содержательного и ничего истинного»[189].

Существенным, как я полагаю, однако, является не столько вопрос, играют ли эмоции некоторую роль в наших моральных суждениях, сколько вопрос, когда и какую роль они играют? Что такое эмоция, которая может влиять на наши моральные оценки? И что нам может дать попытка проанализировать результаты эмоционального переживания с точки зрения принципов описания (так, как есть) и предписания (то, что должно быть) ? Может показаться странным: зачем задаваться вопросом об определении эмоции? Очевидно, что эмоции являются переживаниями, которые мы испытываем, когда, например, наступаем на гвоздь, достигаем оргазма, смотрим фильм ужасов, легко общаемся на изящном званом обеде или пристально всматриваемся в глаза новорожденного ребенка. Но что это за переживания? Какова их сущность? Некоторые из этих переживаний связаны с событиями, происходящими внутри нас (нашего тела) и снаружи (на поверхности тел). Мы чувствуем удовлетворение после оргазма, отдергиваем ногу, когда в нее проникает гвоздь, и краснеем, когда метеоризм поражает нас в несоответствующий момент. Некоторые из этих переживаний являются универсальными и непроизвольными. Другие переживания вообще отсутствуют или приглушены в некоторых культурах и находятся под произвольным, сознательным контролем. Иногда что-то в нашем теле изменяется, побуждая нас действовать специфическим способом, несмотря на то что в тот момент мы не осознаем эти изменения (например, учащение сердцебиений, потливость ладоней, расширение зрачков). Внезапно мы понимаем — это страх. Иногда мы опознаем эмоцию у другого человека, которая в некоторых случаях может вызвать ответную реакцию с нашей стороны. Это может быть сочувствие или просто симпатия, ревность, ненависть, зависть или вожделение. Иногда вообще ничего не случается с нашими телами или в нашем непосредственном чувственном восприятии окружающего мира, но у нас может возникнуть мысль, Мы можем вспомнить какие-то моменты или задуматься о будущем важном событии. Эти мысли обладают способностью вызвать чувство горя, вины или волнения. Все в этом описании кажется хорошо знакомым.

Возможен ли жизненный опыт без эмоций? Можно ли представить себе жизненный опыт, ограниченный только эмоциональными переживаниями, без всяких размышлений? Если мы решаем, что выполняемое действие ошибочно, когда возникает эмоция — до момента появления суждения, в процессе порождения или по его завершении? Может быть, эмоция сопровождает все этапы принятия решения — или не возникает совсем? А плод в материнском чреве — имеет ли он эмоции, и если «да», то какие?

Если плод испытывает недостаток в эмоциях или ему не хватает некоторых эмоций из палитры взрослого, какие их варианты развиваются раньше других, обеспечивая гнев и страх? Нам приходится учить признаки эмоционального выражения или эта способность встроена в наши мозговые системы от рождения? Каким образом возрастающие способности детей понимать факты, взгляды и неопределенности жизненных обстоятельств совмещаются с их эмоциональными переживаниями, изменяя детские ценности и предпочтения? Многие из этих вопросов подпадают под то, что философ Джесси Принз называет «проблемой частей»[190].

Если кратко сформулировать содержание этой проблемы, то речь идет о противопоставлении эмоций и познания. Разделение, которое является столь же неудачным, как и противопоставление природы и воспитания или гуманитарных наук и биологии. Проблема частей, в изложении Принза, сводится либо к вычитанию, либо к сложению, в зависимости от того, откуда вы начинаете действие.

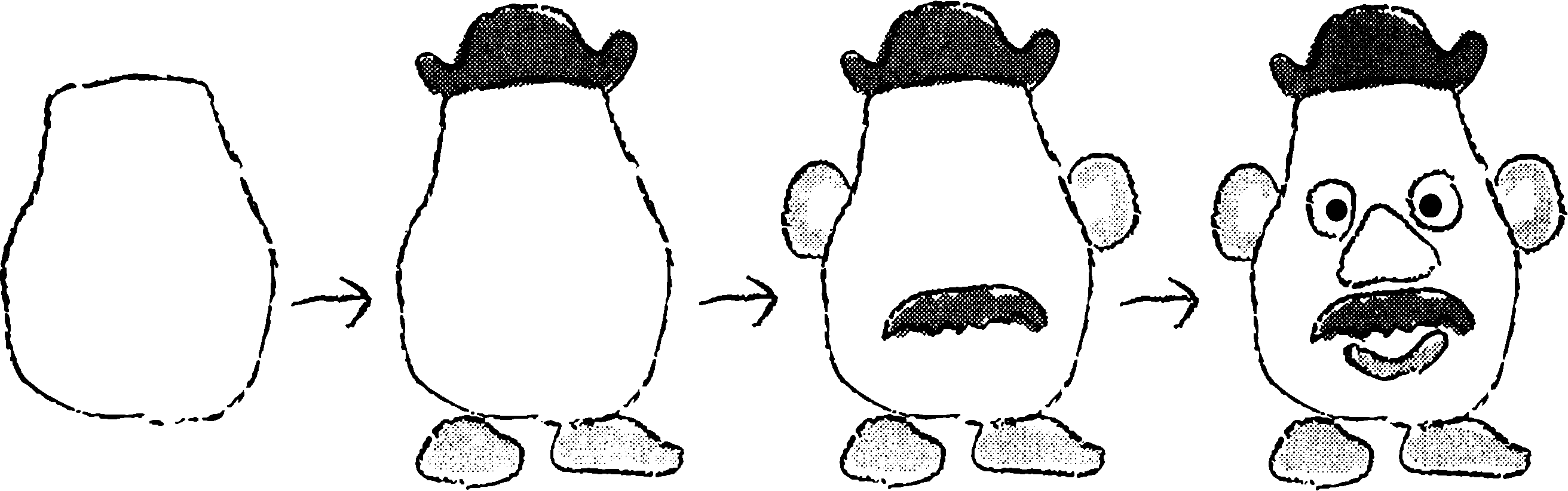

Рассмотрите последовательность мультипликационных изображений на рисунке, приведенном на с. 275. Начните с первого изображения слева. При виде этого изображения вы не испытываете никаких эмоций. Оно оставляет вас безразличным. Геометрические формы — не те вещи, которые вызывают чувства, если только они не имеют особого отклика в вашем прошлом. Например, это может быть ассоциация, связанная с вашим опытом изучения геометрии, который теперь заставляет вас любить окружности и ненавидеть треугольники. Первый рисунок мобилизует только восприятие и мышление в чистом виде. Теперь двигайтесь слева направо, последовательно рассматривая рисунки. По мере того как появляются в изображении новые части, образ преобразуется и наше восприятие меняется. У некоторых из нас, по крайней мере, возникают эмоции. Мы улыбаемся, как только понимаем, что перед нами мистер Картофельная голова. Это преобразование изменяет то, что мы видим, думаем и чувствуем. Описанная процедура объясняет проблему частей как операцию сложения. Предположим, что вы радостно улыбаетесь, когда видите мистера Картофельную голову. Что нужно было бы исключить из этого изображения, чтобы вы утратили эмоцию? В этом вопросе дана версия вычитания, представляющая ту же самую проблему частей. Проблема частей устанавливает тот факт, что некоторые вещи вызывают эмоции, а некоторые нет, и ставит вопрос, что именно в нашем опыте является источником эмоций?

Проблема частей также возвращает нас назад, к трем главным героям нашей пьесы о морали — созданиям Канта, Юма и Ролза. Кантианское создание принимает решения, не обращаясь к эмоциям. Или, если эмоции появляются, оно старается выбросить их за борт, чистоту логики ставя выше низменности чувства. Если бы мы спросили создание Канта, является ли нравственно допустимым уничтожить Картофельную голову, оно стало бы решать эту проблему, руководствуясь своим методом пятью шагов, сознательно рассуждая на каждом шаге, думая о релевантных принципах. Наконец, оно, возможно, ответило бы, что это является допустимым с точки зрения универсальной морали, потому что неодушевленные объекты не попадают в пределы морального круга, использовав, таким образом, подходящую фразу философа Питера Сингера.

Кантианское создание может идти далее, исследуя условия, при которых допустимо уничтожать неодушевленные объекты. Оно будет обсуждать юридические и религиозные вопросы, касающиеся собственности, редких произведений искусства и священных реликвий. В этом обсуждении не будет места для вмешательства эмоций.

Создания Юма, обсуждая ситуации, всегда пропускают их через сердце. Разрушение Картофельной головы нравственно допустимо, потому что оно не вызывает чувства проступка. Никто не должен чувствовать себя виновным в его разрушении, потому что неодушевленные объекты не наделены чувствами. Эта оценка может возникнуть без явного понимания того, что происходит. Картофельная голова не вызывает каких-либо особых эмоций, а если даже и вызывает, это не те эмоции, которые связаны с моральной сферой. Мы можем огорчиться по поводу его разрушения, но маловероятно появление у нас чувства, что наш акт был нравственно плох или запрещен. Обратите внимание, однако, чтобы заняться самоанализом и призвать эмоции вынести приговор действию, юманианское создание должно чувствовать или воображать это действие и либо сознательно, либо бессознательно опознавать особенности ситуации, включенных объектов и событий. Должна быть некоторая оценка, даже если это столь же просто, как опознание того, что целью действий является неодушевленный объект. Это опознание может случиться быстро и бессознательно, и таковой же может оказаться его связь с конкретной эмоцией.

Создания Ролза — оцениватели, но их оценки являются бессознательными и эмоционально сдержанными. Связь оценок с эмоциями двойственная: оценка может или вызвать чувство, или нет. Если оценка вызывает эмоцию, то это происходит прежде, чем возникает суждение. В противоположном варианте оценка вызывает суждение, которое, в свою очередь, уже вызывает эмоцию. Для ролзианского создания разрушение Картофельной головы — это преднамеренный акт, преследующий целью добиться физического изменения объекта. Целевой объект выпадает из сферы нравственно релевантных объектов, устанавливаемых путем обращения к пяти принципам действия. Хотя действие намеренное, оно никому не причиняет вреда и не имеет отрицательных последствий, потому что цель — не субъект, имеющий планы, убеждения и желания. Чтобы лучше понять значение этого пункта, представьте, что случится, если мы спрашиваем, допустимо ли разбить Картофельную голову с точки зрения морали, когда это подарок, только что полученный маленьким мальчиком в день его рождения? В этом случае мы немедленно определим это действие как нравственно недопустимое, без причины наносящее ущерб благополучию ребенка и не имеющее положительных последствий. Разумеется, и все наши герои — создания, представляющие разные взгляды на происхождение моральных суждений, одинаково осудили бы этот акт как неправильный. Изменение оценок определяется целями действия. Гибель Картофельной головы, оказывается, слишком близко затрагивает хрупкую психику маленького мальчика. В этой ситуации необходимо другое моральное исчисление. Для ролзианца последовательность действий, причины и последствия сводятся вместе, чтобы создать моральное суждение. Остается неясным, вмешивается ли что-нибудь, что мы хотели бы назвать эмоциональным влиянием, на пути к порождению суждения? Или все-таки в противоположность этому эмоция появляется как реакция на суждение? Возможно, мы подсознательно судим, что разбить Картофельную голову нравственно допустимо, а затем у нас возникает положительное чувство, которое подталкивает нас к этому действию? Или мы оцениваем действия и генерируем эмоции перед принятием решения, оправдывающего наше намерение разбить эту голову? Ответы на эти вопросы мы получаем в результате изучения развития ребенка, а также из исследований мозговых функций с помощью компьютерной визуализации активности мозга здоровых индивидуумов и группы больных с повреждением областей мозга, вовлеченных в обеспечение действия и эмоции[191].

В течение третьего триместра беременности, когда плод уже может слышать, он обнаруживает разную частоту сердцебиений в зависимости от того, похож ли голос говорящего на голос его матери или на голос другой женщины. Слушая голос матери, плод успокаивается, об этом свидетельствует замедление частоты его сердечных сокращений. С точки зрения некоторых ученых, это изменение уже представляет эмоцию, даже если мы не можем узнать, что это за переживание. Рождение разрушает этот научный тупик, по крайней мере частично. Новорожденные в течение первых нескольких часов своей жизни главным образом плачут в ответ на голод и боль. Вскоре после этого, по истечении нескольких недель, младенцы уже способны издавать разные звуки и гримасничать, изменяя выражение своего лица. Взрослые нередко интерпретируют эти гримасы как счастье, гнев, опасение, печаль и даже отвращение. Для многих это — основные эмоции, которые обнаруживаются во всех культурах и, очевидно, очень рано, вскоре после прощания с материнским Эдемом.

Раннее появление этих эмоций — свидетельство дополнительных доказательств врожденности системы, участвующей в их обеспечении. Возможно, наиболее социально релевантным является то, как младенцы уже в течение первых нескольких недель жизни переживают эмоции, которые, по-видимому, обеспечивают «стандартные блоки» для того, чтобы сформировать социальные отношения. Через несколько дней после рождения младенцы способны реагировать на поддразнивание. Они будут плакать в ответ на неоднократные действия экспериментатора, когда тот сначала дает, а потом сразу отбирает соску. Новорожденные, плача, могут фиксировать дискомфорт, сделав своеобразную «запись» этой информации в память, и уходить от неудобства, отворачиваясь от «шутника», когда тот пробует повторить все снова. В течение первых нескольких часов жизни новорожденные начинают плакать, услышав крик других младенцев. Возрастной психолог Нэнси Эйзенберг интерпретирует такое поведение новорожденного как свидетельство того, что мы рождены с готовностью к «элементарной форме сочувствия»[192].

Какова природа этих переживаний? Эмпатия начинает свое развитие, когда у индивидуума возникает способность опознавать специфические состояния другого человека. Какие состояния? По определению, это эмоциональные состояния, часто печаль или боль, но также и гнев. Так происходит, когда мы видим другого индивидуума, несправедливо обиженного, и затем чувствуем гнев по отношению к насильнику, который заставил жертву страдать. Оба варианта сопереживания — и печаль, и гнев — увеличивают шансы жертвы получить помощь. Цель этой помощи — уменьшить страдание жертвы или освободить ее, напав на правонарушителя. В каждом из этих вариантов первый шаг в оценке сопряжен с особенностями действий, их причин и последствий. Когда люди испытывают какие-либо чувства и стремятся их выразить, они делают это посредством действий, обнаруживая сопутствующие изменения лица, тела и голоса. Эти изменения во внешнем виде приблизительно отражают то, что происходит во внутреннем состоянии человека, как в сфере сознания, так и/или на бессознательном уровне. На ранних этапах развития, как считает Эйзенберг и другие исследователи, наблюдение за действиями другого может вызвать у младенца реакцию копирования того же самого действия. Эмпатия, таким образом, это совпадение эмоций того, кто их выражает, и того, кто их наблюдает. Эмпатия отличается от симпатии, при которой наблюдатель замечает действие или переживание кого-то другого, но при этом не испытывает тех же самых чувств и не повторяет того же действия. Эмпатия также отличается от особого состояния, когда человек переживает чужую беду как свою собственную. Это состояние, которое может возникать при виде чужого горя, его правильнее охарактеризовать как ощущения бедствия, но не как согласованный эмоциональный ответ. Различить эти три варианта сострадания — эмпатию, симпатию и переживание чужого горя как своего — можно по тому, как наблюдатель отвечает на переживания страдающего человека.

Говоря об особенностях эмпатии младенцев, мы должны отметить: чтобы эта форма сочувствия возникала в нужный момент, новорожденный должен иметь специфический механизм, который будет непроизвольно включаться при виде действия другого. Повторяя действие, новорожденный фактически повторяет эмоцию. Это утверждение требует, конечно, признать, что существует врожденная или быстро устанавливаемая в результате опыта связь между некоторыми действиями и некоторыми эмоциями. Например, когда младенец слышит крик другого ребенка, включаются пусковые механизмы копирования мышечных сокращений, которые обычно воспроизводят такой же звук, т. е. крик. Крик, в свою очередь, активирует эмоцию, связанную с жестом и звуком. Во внутреннем мире младенца-наблюдателя восприятие и действие сливаются воедино, настраивая «канал» для совместно переживаемых эмоций.

Если бы, повзрослев, мы сохраняли инфантильный тип эмпатии, то напоминали бы марионеток, послушно копирующих переживания всего своего окружения. Мы начинали бы плакать при виде любого плачущего человека. Мы шарахались бы от одной эмоции к другой, полностью управляемые переживаниями других людей и тем, что мы чувствуем за них. Такая перспектива помогает лучше понять недостаток идеи, соединяющей восприятие и действие. По-видимому, у взрослых есть механизм, который блокирует такую форму эмпатии или, при условии ее возникновения, тормозит ее поведенческое выражение. Этот гипотетический механизм должен включиться, чтобы приостановить действие. Возможно, должен измениться масштаб оценки происходящего, обесценивая значимость текущего состояния других и их потребности. Этот механизм должен отключить импульс, побуждающий к помощи.

Часть решения этой проблемы связана с размышлениями об эмпатии в свете нашего обсуждения моральных дилемм и конфликтов. Дилеммы, как я писал ранее, всегда представляют поле сражения между различными требованиями или обязательствами и, в классическом варианте, между обязательством по отношению к себе и к другим. Частично рефлексивный вызов эмпатии регулируется нашим самоощущением и личными интересами. Чтобы помогать, чувствуя сострадание к тем, кто нуждается, мы должны быть готовы к задержке вознаграждения. Мы должны отложить наши собственные экстренные потребности ради нужд другого.

По мере того как младенец развивается, самая ранняя форма сочувствия преобразуется в более сложное переживание. Параллельно с развивающимися представлениями о себе и о других у ребенка приблизительно двух лет появляется способность моделировать картину мира, в том числе воображая, что испытывают другие люди. Некоторые ученые описывают это изменение как переход от «чистого» сочувствия на основе восприятия к сочувствию на основе познания. Эмпатия ребенка больше не включается автоматически при виде кого-то, кто грустен или болен, потому что ребенок взял под контроль собственные действия и мысли. Ребенок постарше может вообразить ситуации, которые являются грустными, представить, каково это — быть человеком, испытывающим печаль, и затем обсуждать аргументы «за» и «против» помощи ему. Как писали Хоффман и Колберг, эта форма эмоционально окрашенной довольно хаотичной активности обеспечивает основание для развития в перспективе способности встать на позицию другого. Она нужна для того, чтобы научиться думать о том, на что это похоже — чувствовать то, что чувствует кто-то другой. Эта активность играет важную роль в развитии альтруистического поведения. Однако тем испытуемым, кто набирает высокий балл при тестировании эмпатии, эта активность может показаться скучной, они с большей вероятностью просто помогут тому, кто в этом нуждается[193].

Не означает ли все сказанное выше, что существо Юма — модель нравственного человека, созданная согласно теории Юма, благополучно здравствует и может быть основой развития нравственности? Нет, не означает.

Вспомните, что аналогичная модель Ролза не отрицает значения эмоций в моральном действии. Скорее ролзианские существа бросают вызов, допуская, что эмоции могут возникать дважды. Во-первых, эмоции могут возникать в начале создания морального решения, и, во-вторых, они могут следовать по пятам бессознательного суждения и определяться им. Вся работа над раскрытием сущности эмпатии, включая изучение ее неврологической основы, обнаруживает только то, что эмпатия влияет на альтруизм. Для обсуждения нашей проблемы существенно, однако, что есть различие между эмоциями, играющими роль в наших моральных суждениях, и эмоциями, влияющими на наше моральное поведение и наши фактические действия. Изучение эмпатии однозначно показывает, что наша способность учитывать чужую позицию влияет на наше поведение. Тем не менее возможно и другое направление анализа. Независимо от размышлений по поводу альтруистического акта наш моральный инстинкт определяет, что рассматриваемая дилемма требует, и может быть обязательно, альтруистического акта. Тогда наши эмоции исчезают, либо увеличивая вероятность того, что мы обязательно поможем, либо уменьшая ее. Еще не наступило время, чтобы окончательно решить этот спор. Я поднял здесь этот вопрос опять, чтобы удержать его в центре внимания, как и полемику между созданиями Юма и Ролза.

Гадость!

Если эмпатия — эмоция, которая с наибольшей вероятностью побуждает нас приближаться к другим, то отвращение — это эмоция, которая с такой же вероятностью заставляет нас бежать прочь. В отличие от всех других эмоций, отвращение имеет мощные пусковые механизмы, а также особые способности для обнаружения соответствующего объекта и мимической экспрессии. Отвращение рассматривается как самая мощная эмоция против греха, особенно по отношению к еде и сексу. Чтобы уловить основную идею, вообразите следующие сюжеты.

1. Использование умершего любимого домашнего животного в качестве пищи.

2. Сексуальное взаимодействие с родным младшим братом (или сестрой).

3. Потребление чьей-либо рвоты.

4. Сбор испражнений собаки голыми руками.

Я предполагаю, что эти четыре ситуации отвратительны для большинства, если не для всех читателей. Когда мы определяем нечто как отвратительное, отрицательная эмоция полностью управляет нашим поведением, пресекая любую, даже минимально возможную тенденцию действовать иначе. Это ограничение очень адаптивно. В отсутствие реакции отвращения мы могли бы легко убедиться, что удобно иметь секс с младшим братом или есть рвоту, а между тем эти действия имеют вредные последствия для нашего репродуктивного успеха и выживания соответственно. Люди без патологии могут испытывать отвращение в ответ на пищу, сексуальное поведение, уродство тела, сталкиваясь с болезнью и смертью. У нормальных людей, как правило, отвращение вызывают продукты жизнедеятельности организма, такие как испражнения, рвота и моча. Люди с некоторыми патологиями типа болезни Хантингтона испытывают недостаток типичной реакции отвращения. Им трудно опознать эту эмоцию у других, и, как правило, они с трудом классифицируют объекты, если стоит задача выделить среди них отвратительные как таковые[194].

Хотя существуют кросскультурные и возрастные различия в условиях, выявляющих отвращение, выражение лица при этой эмоции — типично. Оно включает сморщивание носа, широкое открывание рта и сокращение верхней губы. Такое выражение яйца легко распознается и свойственно только человеку. В совокупности эти наблюдения указывают, что отвращение имеет мощную природную основу. В результате эта эмоция может оказаться уникальной для человека как биологического вида, с одной стороны, и уникальной среди эмоций, которые испытывает человек, — с другой. Дарвин определил отвращение как «протест в первую очередь против вкуса, как фактически воспринимаемого, так и ярко воображаемого; и во вторую — против всего того, что вызывает подобное чувство через обоняние, осязание и даже зрение»[195].

Более чем сто лет спустя психолог Пол Розин[196] уточнил интуитивное определение Дарвина, предположив, что есть различные виды отвращения. Он выделил основное отвращение, которое сосредоточено на приеме пищи и опасности ее загрязнения: «Отвращение как перспектива попадания в рот отвергаемого объекта. Отвергаемые объекты — загрязнители, т. е. если они даже ненадолго входят в контакт с потребляемой пищей, они имеют тенденцию делать эту пищу неприемлемой». Особенно интересным взгляд Розина делает тот факт, что многое из того, что вызывает отвращение, не только отрицательно влияет на состояние нашей пищеварительной системы, но и нравственно отвратительно. Таким образом, как только мы оставляем проблему основного отвращения, мы вступаем в сферу действия концепции эмоций, которая оперирует их символическим значением. Эта концепция применима к объектам, людям или поведению, которые являются аморальными. С этих позиций рассмотрим особенности поведения отдельных людей. Люди, потребляющие некоторые «вещи» или нарушающие специфические социальные нормы, в определенном смысле отвратительны.

Вегетарианцы, которые не едят мясо по моральным основаниям, включая негуманные условия содержания животных на фермах, часто находят мясо отвратительным. Они смотрят свысока на тех, кто его ест, рассматривая их как безнравственных плотоядных варваров. Вегетарианцы, которые не едят мясо по причинам, связанным со здоровьем, не обнаруживают таких эмоциональных реакций и не навешивают моральных ярлыков на тех, кто наслаждается бифштексами на кости или цыплячьими грудками. Хотя, очевидно, что отвращение и нравственность тесно взаимосвязаны, неясно, что играет роль первоисточника. По сути, это еще один вариант известной проблемы «яйца и курицы», в отношении которых невозможно установить, что было раньше. И в нашем случае то же самое. Склонные к морализации вегетарианцы сначала испытывают отвращение при виде мяса и затем развивают морализирующую позицию по поводу мертвой красной плоти, лежащей на их тарелке? Или они сначала формируют моральное обоснование против потребления пищевого мяса и затем развивают чувство отвращения, воображая, сколько страданий имеет место на скотобойне? Отвращение — это причина или следствие? Отвращение первично или вторично?

Антрополог Дэниел Фесслер предложил простой способ ответить на этот вопрос. Проанализируйте наблюдение, суть которого в следующем: разные люди испытывают разное (слабое или сильное) чувство отвращения к разным объектам и особенностям поведения. Однако замечено, если человек бурно реагирует на одну категорию объектов, он так же бурно будет реагировать и на другие. Если вы думаете, что рвота чрезвычайно отвратительна, велика вероятность, что вы будете так же характеризовать фекалии и испытывать те же чувства отвращения при виде человека, который грызет ногти, или при виде открытой раны на лице. Если одна вещь с высокой вероятностью вызывает у человека интенсивное чувство отвращения, то и другие вещи могут также провоцировать отвращение.

Если отвращение — причина, тогда морализирующие вегетарианцы должны быть более чувствительными по отношению и к другим отвратительным вещам, если их сравнивать с вегетарианцами по здоровью или невегетарианцами. Напротив, если отвращение — следствие, то морализирующие вегетарианцы будут столь же чувствительны или, напротив, нечувствительны как вегетарианцы по здоровью и невегетарианцы. Фесслер не нашел никакой связи между чувствительностью к отвращению и причинами, по которым люди употребляют мясо в пищу или воздерживаются от этого. По-видимому, морализирующие вегетарианцы сначала занимают позицию неприятия мяса, а затем развивают у себя глубокое чувство отвращения к мясу и к употребляющим мясо. Отвращение в этом конкретном случае, по крайней мере, является вторичным, представляя следствие определенной моральной позиции[197].

Итак, рассуждение предшествует возникновению эмоции. Это значит, что создание Ролза управляет ответом юманианца. Отвращение имеет две другие особенности, которые делают его чрезвычайно эффективной социальной эмоцией. Оно обладает некоторой устойчивостью по отношению к осознанному восприятию, и оно заразительно, подобно зевоте и смеху, захватывая умонастроения других людей с поразительной скоростью. Чтобы увидеть, как это действует, ответьте на следующие вопросы.

Стали бы вы пить яблочный сок из совершенно новой больничной утки?

ДА ? НЕТ ?

Стали бы вы есть шоколадную конфету, которая напоминает фекалии собаки?

ДА ? НЕТ ?

Если бы вы, открыв коробку конфет, увидели, что кто-то уже надкусил каждую конфету, согласились бы вы съесть хотя бы одну?

ДА ? НЕТ ?

Если бы мама украсила вашу любимую пищу стерилизованными мертвыми тараканами, согласились бы вы съесть это блюдо?

ДА ? НЕТ ?

Большинство людей отвечает «нет» на эти вопросы. Если некоторые и отвечают «да», то делают это после заметной паузы. Если подумать, в этих ответах есть нечто странное. Нет ничего антисанитарного в яблочном соке, налитом в совершенно новую стерильную утку. И форма шоколадной конфеты не играет никакой роли в ее вкусовых качествах. Но наши сенсорные системы не знают этого. Изгиб утки для мочеиспускания и форма, похожая на фекалии, встречаются довольно часто. Наша психика тонко настроена, чтобы обнаруживать в окружающей среде признаки, которые причинно и последовательно связаны с болезнью.

Обнаруженный, сигнал поступает к системам мозга, которые отвечают за возникновение чувства отвращения. Если неприятный стимул был хотя бы однажды зафиксирован, система действия усваивает его, в дальнейшем организуя уклончивый ответ. Каскад процессов является настолько быстрым, автоматическим и мощным, что наш сознательный, хладнокровный, рациональный разум оказывается неспособным отвергать происходящее. Подобно зрительным иллюзиям, когда наши сенсорные системы обнаруживают нечто отвратительное, мы избегаем этого, даже если осознаем, что это иррационально и абсурдно. Отвращение организует последовательность действий, которая ведет к тактическому уклонению от неприятного объекта.

Вторая особенность отвращения — его способность распространяться подобно вирусу, «загрязняя» все, что встречается на его пути. Что бы вы почувствовали, если бы вам предложили поносить свитер Гитлера? Большинство студентов Розина в университете штата Пенсильвания оценили это предложение как отвратительную идею. Люди, которые так отвечают, думают, что Гитлер был аморальной личностью и что ношение его свитера могло бы передать некоторые из самых ужасающих его качеств.

Отвращение «берет приз» как самая безответственная эмоция — чувство, которое ведет к чрезвычайным внутрии межгрупповым разногласиям. Уловка отвращения проста: объявите тех, кого вы не любите, паразитами или вредителями. После этого легко думать о них как об отвратительных личностях, заслуживающих презрения и уничтожения. Все ужасающие случаи человеческого злоупотребления влекут за собой этот вид преступлений: от Аушвица до Абу-Грейба[198].

Хотя основное отвращение связано с отторжением пищи, его контекстное применение видоизменилось. Это понятие широко используется при анализе других проблем, в частности сексуального поведения. Вплоть до начала 1970-х годов в библии клинициста — Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM)-III — гомосексуализм описывался как аномальное поведение. Наряду с этой классификацией, существовало убеждение, поддерживаемое многими культурами, что гомосексуалисты отвратительны. Разговоры о педофилии и инцесте вызывают почти такие же неприятные, до колик в животе, эмоции, сопровождаемые моральным негодованием. Сохранение инцеста представляет особый интерес, учитывая наличие универсального запрета на него — табу[199].

Антрополог Эдвард Вестермарк[200] утверждал, что «есть врожденное отвращение к половым сношениям между людьми, живущими рядом друг с другом с ранней юности, и что, поскольку такие люди в большинстве случаев связаны родственными узами, эти чувства обнаруживаются в основном как ужас перед половым общением близких родственников». Интуицию Вестермарка поддерживают многочисленные исследования израильских детей, воспитываемых в кибуцах, особенности заранее планируемых тайваньских браков и даже убеждения студентов американских колледжей[201].

Среди детей, воспитанных в кибуце, браки и половые сношения между братьями и сестрами чрезвычайно редки. Более того, существует лишь незначительный сексуальный интерес среди не связанных родственными узами детей, воспитываемых вместе, несмотря на то что сексуальные отношения явно не запрещены. В Тайване, когда девочка ребенком попадает в дом своего будущего супруга и дети воспитываются вместе, их браки впоследствии часто терпят неудачу, в основном из-за внебрачных связей. Среди американских студентов колледжа чувства отвращения к кровосмесительным отношениям более сильны среди студентов, имеющих братьев и сестер противоположного пола, которые проводили большую часть детства в своем домашнем кругу, чем у тех студентов, которые проводили много времени вне семьи. Таким образом, взаимное отталкивание, порождаемое слишком близкими отношениями, казалось бы, предполагает, что открытые, ясно сформулированные в культурах запреты, или табу, являются ненужными. Предотвращение кровосмешения вытекает из нашей биологии и биологии других животных. Механизм избегания межродственного скрещивания служит предотвращению вредных последствий такого скрещивания. Антрополог Джеймс Фрэзер[202], который работал приблизительно в то же самое время, что и Вестермарк, сформулировал точно: «...закон запрещает мужчинам делать только то, к чему склоняют их инстинкты; было бы лишнее для закона запрещать и наказывать за то, что сама природа запрещает и за что наказывает». Именно такую роль выполняет закон применительно к бракам между двоюродными братом и сестрой, т. е. в ситуации, в которой реакция отталкивания относительно слаба.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

3.22.13. АРИТМИЯ СЕРДЦА И ДРУГИЕ СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

3.22.13. АРИТМИЯ СЕРДЦА И ДРУГИЕ СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ Внутренняя аудиальная

Сердечные болезни

Сердечные болезни Человек обращается за помощью к кардиологу (или просто терапевту) или потому, что его сердце поражено каким-либо агентом (инфекцией или жировыми отложениями), или же когда его сердце «барахлит» по причине душевых терзаний. Но сразу нужно сказать: в

Сердечные болезни

Сердечные болезни Человек обращается за помощью к кардиологу (или просто терапевту) или потому, что его сердце поражено каким-либо агентом (инфекцией или жировыми отложениями), или же когда его сердце «барахлит» по причине душевных терзаний. Но сразу нужно сказать: в

Избавление от боли

Избавление от боли В связи с повышенной травмоопасностью сотрудникам спецподразделений крайне актуально уметь снимать у себя болевые ощущения.Избавление от боли — это одна из центральных проблем человеческой жизни. Именно боль отравляет всю нашу жизнь. В большинстве

Цветотерапия боли

Цветотерапия боли Упражнение. Обезболивание голубым цветом 1. Сядьте или лягте в позу для самогипноза.2. Закройте глаза и найдите наиболее комфортное положение.3. На 2–3 минуты отпустите на волю внимание, позволив ему гулять там, где вздумается.4. На несколько минут

Убежать от боли

Убежать от боли Энн приспособилась к травмирующим обстоятельствам, отключив сигналы, поступающие от ее чувств. Что в этом такого, спросите вы? Если такие механизмы позволяют нам выжить, зачем отказываться от них? Проблема в том, что болезненная ситуация, в которую попала

Цепь боли

Цепь боли У меня была давняя подруга, которая звонила мне где-то раз в два месяца и по самые уши погружала меня в свои проблемы, заливая потоками негативных вибраций и безнадежно портя настроение. Так продолжалось не один год, и было похоже, что старые проблемы

Колики

Колики «Доктор, у моего малыша газы!»На это я всегда отвечаю родителям: «Радуйтесь! Это значит, что у него хорошо работает кишечник». Но колики у новорожденных всегда вызывают больше беспокойств у родителей. Многие считают, что нормальный, здоровый ребенок не плачет между