Проектировщик жизни

Один биолог-эволюционист все же взял на себя смелость сделать прогноз относительно внеземных цивилизаций – но не для того, чтобы помочь нам найти жизнь на других планетах, а для того, чтобы помочь нам понять жизнь на нашей планете. Ричард Докинз предположил, что жизнь, где бы она ни была обнаружена во Вселенной, будет результатом дарвиновского естественного отбора. Может показаться, что это самый надуманный прогноз, когда-либо сделанный диванным критиком, однако на самом деле это прямое следствие из аргумента в пользу теории естественного отбора. Естественный отбор – единственное доступное нам объяснение тому, до какого уровня сложности может развиться жизнь, не учитывающее вопрос о том, как она развивалась на деле. Если Докинз прав (а я думаю, что он прав), естественный отбор необходим для того, чтобы понять человеческое мышление. Если это единственное объяснение эволюции маленьких зеленых человечков, то наверняка это единственное объяснение и эволюции больших коричневых человечков.

Теория естественного отбора – как и другая основа этой книги, вычислительная теория сознания – занимает странное положение в современной интеллектуальной жизни. В своей области она неотъемлема, она позволяет объяснить тысячи открытий в рамках логически связанной концепции и постоянно вдохновляет ученых на новые открытия. Однако вне этой области ее постоянно неправильно интерпретируют и поливают грязью. Как и в главе 2, я намерен детально разъяснить аргументацию в пользу этой фундаментальной идеи: как она объясняет важнейшую тайну, которую неспособны объяснить альтернативные ей теории, как она получила подтверждение в лабораторных и полевых условиях, и почему некоторые из самых известных аргументов, опровергающих ее, являются неправильными[165].

Естественный отбор занимает в науке особое место, потому что только он способен объяснить, что такого особенного в жизни. Жизнь завораживает нас своей адаптивной сложностью или сложной конструкцией. Живые существа – не просто красивые безделушки, они могут делать удивительные вещи. Они летают, плавают, видят, переваривают пищу, ловят добычу, производят мед, шелк, бумагу или яд. Это исключительные способности, которые не по силам лужам, камням, облакам и другим неживым объектам. Мы бы назвали кучку внеземной материи «жизнью», даже если бы она могла делать хоть что-то подобное.

Для исключительных способностей нужно особое строение. Животные могут видеть, а камни не могут, потому что у животных есть глаза, и глаза особым образом сделаны из необычных материалов, способных формировать изображение: роговица фокусирует свет; хрусталик регулирует фокус соответственно глубине предмета; зрачок в радужной оболочке сужается и расширяется, чтобы пропустить нужное количество света; шарик из прозрачного вещества, поддерживающий форму глаза; сетчатка в фокальной плоскости линзы; мышцы, которые направляют глаза вверх и вниз, влево и вправо, внутрь и наружу; колбочки и палочки, которые преобразуют свет в нервные сигналы – это и многое другое, и все тщательно продумано и упорядочено. Как же ничтожно мала вероятность того, что подобное строение глаза могло сформироваться из сырого материала под воздействием торнадо, грязевого потока, водопада или удара молнии, который в нашем философском мысленном эксперименте испарил болотную жижу!

Глаз состоит из столь многих элементов, организованных в столь тщательно продуманную систему, что становится очевидно, что он был сконструирован с определенной целью – получить устройство, способное видеть. То же самое можно сказать и о других наших органах. Наши суставы снабжены смазкой, чтобы двигаться плавно; наши зубы смыкаются, чтобы откусывать и размалывать пищу; наше сердце перекачивает кровь – кажется, каждый орган был специально сконструирован для выполнения определенной функции. Одна из причин, по которой люди придумали Бога, состоит в том, что им нужен был разум, который бы строил и исполнял планы нашего существования. Все законы мира движут его вперед, а не назад: дождь пропитывает влагой землю, а не преимущества земли от намокания вызывают дождь. Чем еще, если не Божественным замыслом, может объясняться телеология (целенаправленность) жизни на Земле?

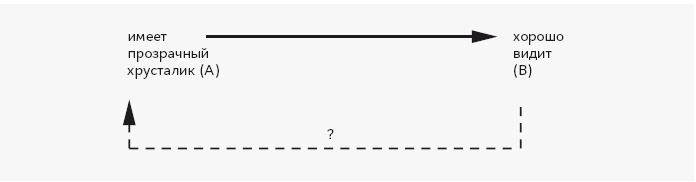

Дарвин показал, чем еще она может объясняться. Он указал на физический процесс прямой каузальности (причинности), противопоставленный парадоксальному процессу ретроактивной каузальности, или телеологии. Этот процесс – репликация. Репликатор – это нечто, что может создавать копию самого себя. Причем всего его черты в копии воспроизводятся, включая способность к репликации. Рассмотрим две ситуации, А и В. В не может каузировать А, если А имело место раньше. (Способность хорошо видеть не может привести к тому, чтобы у глаза был прозрачный хрусталик.)

Но допустим, что А каузирует В, а В в свою очередь заставляет протагониста (субъекта) А сделать копию самого себя – назовем ее АА. АА выглядит в точности как А, поэтому кажется, что ситуация В каузировала А. Тем не менее это не так; она всего лишь каузировала появление АА, копии А.

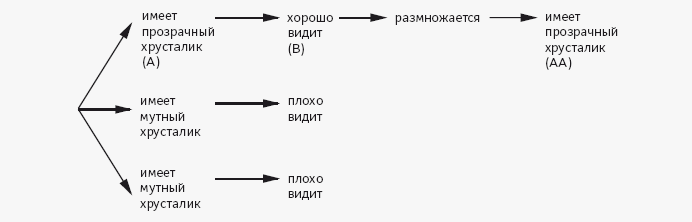

Предположим, у нас есть трое животных, у двоих из которых хрусталик мутный, а у одного – прозрачный. Обладание прозрачным хрусталиком (А) каузирует способность глаза хорошо видеть (В); способность хорошо видеть каузирует способность животного размножаться, помогая ему избежать хищников и находить партнеров. Потомство (АА) тоже имеет прозрачные хрусталики и хорошо видит. Выглядит это так, словно у потомства появились глаза для того, чтобы оно могло хорошо видеть («плохая», телеологическая, ретроактивная причинность), но это иллюзия. У потомства есть глаза, потому что у их родителей глаза видели хорошо («хорошая», обычная, прогрессивная каузация). Глаза потомков выглядят так же, как глаза родителей, поэтому несложно сделать ошибку, назвав случившееся ретроактивной каузацией.

Глаз – это нечто большее, чем просто прозрачный хрусталик, но особая сила репликатора состоит в том, что его копии тоже способны реплицировать себя. Посмотрим, что произойдет, если появится потомство у дочери нашего гипотетического животного с прозрачным хрусталиком. У некоторых ее детенышей глазные яблоки будут более округлыми, чем у других, и «круглоглазые» будут видеть лучше, потому что изображение фокусируется от центра к краям. Улучшенное зрение ведет к улучшению репродуктивной способности, и у следующего поколения детенышей будут прозрачные хрусталики и круглые глазные яблоки. Они, в свою очередь, тоже являются репликаторами, и у тех их детенышей, которые будут лучше видеть, наиболее вероятно будет потомство с острым зрением, и т. д. В каждом поколении те особенности, которые способствуют лучшему зрению, непропорционально передаются следующему поколению. Именно поэтому последнее поколение репликаторов будет обладать чертами, которые будут производить впечатление намеренно спроектированных разумным инженером (см. рис. ниже).

Я представил теорию Дарвина несколько нетрадиционным образом, который позволяет особо подчеркнуть ее чрезвычайный вклад в науку: способность объяснить появление проекта без проектировщика, с помощью обычной прямой причинности, действующей в отношении репликаторов.

А вообще все было так. Вначале был репликатор. Эта молекула или кристалл получилась не в результате естественного отбора, а под действием законов физики и химии. (Если бы она была продуктом отбора, мы бы получили бесконечную регрессию.) Репликаторы склонны размножаться, и если бы хоть один из них начал размножаться бесконтрольно, Вселенная наполнилась бы его пра-пра-пра-пра-… – пракопиями. Однако для того, чтобы делать свои копии, репликаторам нужны материалы, а для того, чтобы приводить в действие репликацию, – энергия. Мир не бесконечен, поэтому репликаторам приходится бороться за ресурсы. Поскольку ни один процесс копирования не может быть на сто процентов идеальным, появляются ошибки, и не все потомки получаются точными дубликатами. По большей части ошибки, возникшие при копировании, представляют собой изменения к худшему; они приводят к менее эффективному расходованию энергии и материалов, к более медленной репликации или к снижению вероятности репродукции. Однако по чистой случайности некоторые такие ошибки могут стать изменениями к лучшему, и репликаторы, у которых они появились, начнут быстро размножаться от поколения к поколению. Их потомки будут усваивать любые последующие ошибки, которые окажутся изменениями к лучшему – в том числе, ошибки, благодаря которым они приобретут защитные покровы, опоры, манипуляторы, катализаторы полезных химических реакций и другие особенности того, что мы называем телом. Получившийся в результате репликатор с его телом, производящим впечатление тщательно продуманного устройства, мы называем организмом.

Естественный отбор – не единственный процесс, под действием которого организмы меняются со временем. Однако это единственный процесс, который словно намеренно проектирует строение организмов. Докинз так активно отстаивал свое мнение по поводу внеземной эволюции потому, что он рассмотрел все возможные альтернативы естественному отбору, предложенные за всю историю биологии, и доказал, что они не в силах объяснить характерную особенность жизни: сложность ее устройства.

Популярная теория о том, что организмы подчиняются позыву развиваться в более сложные и приспособленные формы, просто никуда не годится. Откуда чудесным образом берется этот внутренний позыв – и, что еще более важно, силы для достижения таких амбиций – никто объяснить не может.

Два постулата, которые прочно ассоциируются с предшественником Дарвина, Жаном Батистом Ламарком – использование и неиспользование и наследование приобретенных признаков – также не справляются с этой задачей. И дело даже не в том, что учеными было неоднократно доказано, что Ламарк в принципе был неправ. (Например, если приобретенные черты в самом деле могут наследоваться, то тогда, поскольку евреи в течение многих поколений практикуют обрезание, сейчас еврейские мальчики уже должны рождаться без крайней плоти.) Более глубокий аспект проблемы состоит в том, что теория была бы не способна объяснить сложность адаптаций, даже если бы она и оказалась истинной. Во-первых, использование органа само по себе не заставляет орган функционировать лучше. Фотоны, проходящие через хрусталик, не делают его прозрачнее; машина от использования не начинает работать лучше, а только изнашивается[166]. Да, многие части организма приспосабливаются к использованию: мышцы увеличиваются от регулярных тренировок, натертая кожа утолщается, кожа, оказавшаяся на солнце, темнеет, частота действий, вызывающих поощрение, увеличивается, а вызывающих наказание – снижается. Тем не менее подобные реакции сами по себе являются частью сформировавшегося в ходе эволюции устройства организма, и нам нужно объяснить, как сформировалось это устройство: ведь никакой закон физики или химии не заставляет вещи, подвергающиеся трению, утолщаться, а освещенные поверхности – темнеть. С наследованием приобретенных признаков дело обстоит еще хуже, потому что по большей части приобретенные признаки представляют собой не улучшения, а порезы, царапины, шрамы, разрушение, гниение и другие изменения под напором безжалостного мира. А если бы какой-нибудь удар и привел к улучшениям, остается загадкой, как размер и форма этой полезной раны могли бы быть считаны с поврежденной кожи и закодированы в форме ДНК, содержащейся в сперматозоидах или яйцеклетках.

Еще одна неудачная теория – теория о макромутациях: гигантских ошибках в копировании, благодаря которым перед нами в мгновение ока предстает совершенно новый адаптированный организм. Проблема здесь в том, что законы вероятности категорически не допускают случайного возникновения такой крупной ошибки в копировании, приводящей к формированию столь сложного функционирующего органа, как глаз из однородной ткани. Небольшие случайные ошибки, напротив, могут сделать орган немного больше похожим на глаз, как в нашем примере, где хрусталик в результате вообразимой мутации мог стать хотя бы на малую долю более прозрачным, а глазное яблоко – совсем немного более круглым. Более того, задолго до начала событий, описанных в нашем примере, должна была иметь место длинная последовательность небольших мутаций, в результате которых у организма вообще появился глаз. Посмотрев на организмы немного проще, Дарвин попытался восстановить порядок, в котором все это могло происходить. Несколько мутаций сделали клетки одного участка кожи чувствительными к свету, еще несколько мутаций сделали расположенные под ними ткани прозрачными, другие привели к образованию чашеобразного, а потом и шарообразного углубления. Последующие мутации добавили к нему тонкую полупрозрачную оболочку, которая впоследствии утолщалась, превратившись в хрусталик, и т. д. Каждый из этих шагов принес с собой небольшое улучшение зрения. Каждая мутация была маловероятной, но не астрономически маловероятной. Вся последовательность в целом не была астрономически маловероятной, поскольку мутации не появились все сразу; каждая выгодная мутация добавлялась к совокупности предыдущих мутаций, которые были отобраны за миллиарды лет[167].

Четвертая альтернатива – это произвольный генетический дрейф. Полезные признаки являются полезными только с точки зрения статистики, а каждому реальному существу приходится переносить удары и превратности жестокой судьбы. Когда количество особей в поколении достаточно мало, полезный признак может и исчезнуть, если его обладателям не повезет, а неполезный или нейтральный признак возобладает только потому, что его носителям повезло. Генетический дрейф в принципе способен объяснить, почему популяция отличается тем или иным простым признаком вроде темной или светлой кожи или несущественным признаком вроде последовательности оснований ДНК в части хромосомы, которая ни за что не отвечает. Тем не менее из-за самой своей произвольности произвольный дрейф не способен объяснить появление маловероятного, но полезного признака – такого, как способность видеть или летать. Нужным для этого органам для функционирования необходимы тысячи сотен элементов, и шансы того, что соответствующие гены будут накоплены по чистой случайности, ничтожно малы.

Довод Докинза о внеземной жизни – вневременное утверждение о логике эволюционных теорий, о способности эксплананса логически приводить к экспланандуму. В самом деле, его довод позволяет опровергнуть и две альтернативные гипотезы, появившиеся позже. Одна из них – вариант ламаркизма, известный как направленная, или адаптивная, мутация. Разве не замечательно было бы, если бы организм мог реагировать на сложности в окружающей среде массой новых мутаций – причем не бесполезных и случайных, а мутаций в сторону развития признаков, которые позволили бы ему справиться с ситуацией? Конечно, это было бы замечательно – и как раз в этом состоит проблема: химии все равно, что нам кажется замечательным. Молекулы ДНК, скрывающиеся в яичках и яичниках, не могут выглянуть наружу и нарочно мутировать таким образом, чтобы у организма появился мех, если на улице холодно, плавники, если вокруг вода, и когти, если вокруг деревья; или нарочно поместить хрусталик перед сетчаткой, а не между пальцами ног или внутри поджелудочной железы. Именно поэтому краеугольным камнем теории эволюции – да и вообще краеугольным камнем научной картины мира – является постулат о том, что мутации в целом безразличны к выгодам, которые они приносят организму. Они не могут быть адаптивными в целом, хотя, естественно, некоторые из них могут оказаться адаптивными случайно. Периодически обнаруживаемые «адаптивные мутации» на поверку неизменно оказываются лабораторными курьезами или искусственно созданными признаками. Ни один механизм (разве что ангел-хранитель) не может сделать так, чтобы мутации всегда соответствовали потребностям организмов, поскольку существуют миллиарды разновидностей организмов, и у каждого тысячи потребностей.

Второй контраргумент выдвигают поклонники новой научной области, известной как теория сложности. Ее сторонники ставят своей целью обнаружить математические принципы упорядочения, лежащие в основе многих сложных систем: галактик, кристаллов, метеорологических условий, клеток, организмов, мозга, экосистем, обществ и т. д. Опубликованы десятки новых книг, в которых эти идеи освещаются в приложении к таким темам, как СПИД, упадок городов, война в Боснии и, конечно, фондовый рынок. Стюарт Кауффман – один из лидеров движения – выдвинул предположение, что такие достижения, как самоорганизация, порядок, стабильность и связанность, являются «врожденным свойством некоторых сложных систем». Эволюция, полагает он, может быть «результатом брака между отбором и самоорганизацией»[168].

Теория сложности поднимает интересные вопросы. Естественный отбор предполагает, что каким-то образом возник репликатор, и теория сложности может помочь объяснить, каким именно образом. Данная теория может внести свою лепту и в объяснение других предположений. Каждое тело, чтобы функционировать, должно достаточно долго удерживать форму, вместо того, чтобы разлететься на молекулы или превратиться в лужу. А для процесса эволюции мутации должны изменить тело в достаточной степени, чтобы его функционирование изменилось, но не настолько кардинально, чтобы оно рассыпалось на куски. Если существуют абстрактные принципы, которые определяют, будет ли система взаимодействующих частей (молекул, генов, клеток) обладать такими свойствами, то естественный отбор должен действовать в рамках этих принципов точно так же, как он должен действовать с учетом ограничений физики и математики – таких, как теорема Пифагора и закон всемирного тяготения.

И все же некоторые его читатели пошли еще дальше и сделали вывод, что естественный отбор – понятие банальное, или устаревшее, или, в лучшем случае, сомнительного значения. (Кстати, сами пионеры теории сложности, такие, как Кауффман и Мюррей Гелл-Манн, пришли в ужас от этой экстраполяции.) Типичный пример – вот это письмо в «Нью-Йорк тайме бук ревью»:

Благодаря последним достижениям в нелинейной динамике, неравновесной термодинамике и других дисциплинах на границе между биологией и физикой, у нас есть все основания полагать, что происхождение и эволюция жизни наконец-то будут поставлены на прочное научное основание. Сегодня, на пороге XXI века, мы видим, что еще два великих пророка XIX века – Маркс и Фрейд – наконец низвергнуты со своих пьедесталов. Давно пора освободить и дискуссии об эволюции от анахронистического и ненаучного поклонения Дарвину[169].

Автор письма, по-видимому, рассуждал следующим образом: сложность всегда рассматривалась как характерный признак естественного отбора, но теперь ее можно объяснить с помощью теории сложности; следовательно, естественный отбор можно считать устаревшим. Однако эта аргументация основана на игре слов. «Сложность», которая так впечатляет биологов, это не просто старый добрый порядок или стабильность. Организм – не какая-нибудь упорядоченная клякса, или красивая симметричная спираль, или аккуратная сетка. Это машина, и ее «сложность» представляет собой функциональный, адаптивный замысел: сложность поставлена на службу достижению некоего интересного результата. Структура пищеварительного тракта не случайна; он устроен как заводской конвейер для извлечения питательных веществ из поглощаемой пищи. Никакая совокупность уравнений, применимых ко всему на свете – от галактик до войны в Боснии – не может объяснить, почему зубы располагаются во рту, а не в ухе. А поскольку каждый организм представляет собой совокупность пищеварительного тракта, глаз и других систем, нацеленных на достижение целей, общих законов сложных систем может быть недостаточно. Материя просто не обладает внутренним стремлением конструировать из самой себя брокколи, вомбатов и божьих коровок. Получается, что естественный отбор – это единственная теория, которая способна объяснить, как может возникнуть не просто сложность, а именно адаптивная сложность, потому что это единственная теория, которая без обращения к сверхъестественным силам и ретроактивной причинности показывает, как то, насколько хорошо что-то функционирует, может играть причинную роль в том, как оно появилось в нашем мире[170].

* * *

Поскольку альтернатив нет, мы были бы практически вынуждены принять естественный отбор в качестве объяснения существования жизни на этой планете, даже если бы оно не подтверждалось никакими доказательствами. К счастью, доказательств предостаточно. Я имею в виду доказательства не просто того, что жизнь эволюционировала (это даже не подлежит сомнению, невзирая на все аргументы креационистов), а что она эволюционировала в ходе естественного отбора. Сам Дарвин указывал на значимость селекционного разведения – прямого аналога естественного отбора – для формирования организмов. Например, различия между разными породами собак – чихуахуа, борзыми, шотландскими терьерами, сенбернарами, шарпеями – являются результатом селекционного разведения волков на протяжении всего нескольких

тысяч лет. На селекционных станциях, в лабораториях, в растениеводческих питомниках благодаря искусственной селекции уже появились целые каталоги замечательных новых организмов, достойных фантазии Доктора Сьюза.

Естественный отбор легко можно наблюдать в дикой природе. Классический пример – белая березовая пяденица, бабочка, которая в Манчестере XIX века была вытеснена мутантной черной формой после того, как сажа от промышленных предприятий покрыла лишайники, на которых обычно сидели бабочки, тем самым сделав белую разновидность слишком заметной для птиц. Когда благодаря законам против загрязнения воздуха лишайники в 1950-е годы опять посветлели, редкая на тот момент белая форма снова начала восстанавливаться. Есть и много других примеров; вероятно, самый привлекательный из них был приведен в работе Питера и Розмари Грант. На создание теории естественного отбора Дарвина вдохновила отчасти информация о существовании тринадцати видов вьюрков на Галапагосских островах. Было очевидно, что все эти виды родственны виду, обитающему в материковой части Южной Америки, но все они отличались от него и друг от друга. В частности, их клювы напоминали разные виды щипцов: универсальные плоскогубцы, кусачки, прямые тонконосые плоскогубцы, изогнутые тонконосые плоскогубцы и т. д. В итоге Дарвин сделал вывод, что один вид птиц, случайно занесенный ветром на острова, дифференцировался на тринадцать видов из-за требований, связанных с разным образом жизни в разных частях острова: одним нужно было сдирать кору с деревьев, чтобы добраться до насекомых, другим – проникать в цветки кактуса, третьим – раскалывать твердые семена. Тем не менее в реальном времени увидеть естественный отбор Дарвин отчаялся: «Мы ничего не замечаем в этих медленных переменах в развитии, пока рука времени не отметит истекших веков»[171]. Гранты провели кропотливую работу по измерению размеров и твердости семян растений, растущих в разных частях Галапагоса в разное время года, длины клювов вьюрков, времени, которое у них занимало раскалывание семян, количества и возраста вьюрков в разных частях острова и т. д. – то есть всех переменных, имеющих значение для естественного отбора. Их измерения показали, что клювы эволюционировали в соответствии с изменениями в доступности разных видов семян – это был покадровый разбор фильма, который представлял себе только Дарвин. Отбор в действии может быть даже более впечатляющим в случае быстро размножающихся организмов, как мир уже мог убедиться на таких примерах, как устойчивые к пестицидам насекомые, устойчивые к лекарствам бактерии и поведение вируса СПИДа в организме пациента. А что касается двух необходимых условий естественного отбора – достаточной изменчивости и достаточного времени – в них недостатка нет. Популяции организмов в естественных условиях обладают огромными запасами генетической изменчивости, которая может служить материалом для естественного отбора[172]. По последним подсчетам, жизнь на планете существует уже более трех миллиардов лет, а сложные формы жизни – около миллиарда лет. В книге «Восхождение человека» Джейкоб Броновски писал:

Помню, как я, молодой отец, прокрадывался на цыпочках к колыбели моей старшей дочери, когда ей было всего четыре или пять дней от роду, и думал: «Какие чудесные пальцы, каждый сустав идеален, вплоть до кончиков ногтей. Я бы не смог додуматься до таких деталей за миллион лет». Но, конечно, именно миллион лет для этого мне и потребовался, именно миллион лет потребовался человечеству… чтобы достичь современного этапа эволюции[173].

В конечном итоге, два вида формальных моделей позволили доказать, что естественный отбор действительно работает. Математические доказательства из популяционной генетики показали, как гены, комбинирующиеся в соответствии с законами Грегора Менделя, могут менять свою частотность под воздействием отбора. Такие изменения могут происходить поразительно быстро. Если мутант производит всего на один процент больше потомства, чем его соперники, его представительство в популяции может увеличиться от 0,1 % до 99,9 % всего за четыре тысячи поколений. Гипотетическая мышь, на которую оказывается давление отбора в сторону увеличения размера такое незначительное, что его невозможно измерить, может, тем не менее, всего за двенадцать тысяч поколений эволюционировать до размеров слона. В последнее время возможности естественного отбора в формировании организмов со сложными адаптациями были в очередной раз подтверждены с помощью результатов компьютерного моделирования в новой научной области, получившей название «искусственная жизнь». А разве можно придумать лучшее подтверждение, чем любимый всеми пример сложной адаптации – глаз? Программисты Дэн Нилсон и Сьюзен Пелджер смоделировали кусок кожи из трех слоев, имитирующий светочувствительный участок на теле примитивного организма. Это была простая трехслойная конструкция: нижний слой из пигментированных клеток, затем слой светочувствительных клеток и слой полупрозрачных клеток, образующих защитную оболочку. Полупрозрачные клетки могли подвергаться случайным мутациям коэффициента преломления: способности преломлять свет, которая в реальной жизни часто соответствует плотности. Все клетки могли подвергаться незначительным мутациям, влияющим на их размер и толщину. Клеткам смоделированного куска кожи была предоставлена возможность произвольно мутировать, и после каждого цикла мутаций программа рассчитывала пространственное разрешение изображения, проецируемого на этот участок кожи расположенным поблизости объектом. Если очередной цикл мутаций приводил к улучшению разрешения, мутации сохранялись в качестве исходной точки следующего цикла, как если бы кусок кожи принадлежал линии организмов, чья выживаемость зависела от скорости реакции на угрожающих им хищников. Как и в реальном процессе эволюции, не было никакого генерального плана или календарного планирования. Организм в краткосрочной перспективе не мог «согласиться» на чувствительный элемент с меньшей эффективностью, даже если наградой за терпение в долгосрочной перспективе был бы самый лучший чувствительный элемент из теоретически возможных. Все сохраняемые изменения непременно должны были представлять собой улучшения.

Ко всеобщему удовлетворению, модель прямо на экране компьютера эволюционировала в сложный глаз. На заготовке появилось углубление, которое вскоре приобрело конусовидную форму; полупрозрачный слой начал утолщаться, заполняя собой углубление и выпирая наружу, тем самым образуя роговицу. Внутри прозрачного слоя как раз на нужном месте появился сферический хрусталик с более высоким коэффициентом преломления, напоминающий многими деталями великолепно продуманную оптическую конструкцию рыбьего глаза. Чтобы оценить, как долго этот процесс развития глаза занял бы в реальном времени, Нилсон и Пелджер встроили в программу пессимистические прогнозы относительно наследуемости, вариативности в популяции и преимущества при отборе и даже заставляли мутации происходить только в одном участке «глаза» за одно поколение. Несмотря на это, вся последовательность изменений, в результате которых ровная кожа превратилась в сложный глаз, заняла всего четыреста тысяч поколений – геологическое мгновение[174].

* * *

Я сделал обзор аргументов современной науки в пользу теории естественного отбора, потому что очень многие люди относятся к ней враждебно[175]. Я имею в виду не фундаменталистов «библейского пояса» США, а профессоров из самых крупных университетов Америки. Вновь и вновь я слышу возражения: эта теория – порочный круг; что толку в половине глаза; как структура может появиться в результате случайной мутации; было недостаточно времени; Гулд опроверг теорию; сложность появляется сама собой; физика рано или поздно докажет, что теория устарела…

Людям ужасно хочется, чтобы дарвинизм был ложью. Поставленный Деннеттом диагноз Опасной Идеи Дарвина таков: естественный отбор подразумевает, что развитие Вселенной, включая человека, не подчиняется никакому плану. Несомненно, это весомая причина, но есть и еще одна: люди, которые изучают мышление, предпочитают не думать о том, как оно сформировалось, потому что иначе их драгоценные теории просто рухнут. Разные ученые в разное время заявляли, что мозг заранее оснащен пятьюдесятью тысячами концептов (включая такие, как «карбюратор» и «тромбон»), что ограничения по мощности не позволяют человеческому мозгу решать проблемы, которые с легкостью решают пчелы, что язык создан для красоты, а не для пользы, что люди в племенах убивают своих детей, чтобы защитить экосистему от перенаселения людьми, что дети скрывают неосознанное желание к совокуплению с собственными родителями, что людей можно с такой же легкостью приучить радоваться мысли о неверности супруга, как и огорчаться от этой мысли. Когда им сообщают, что подобные утверждения неправдоподобны с точки зрения эволюции, они начинают критиковать теорию эволюции вместо того, чтобы еще раз подумать над своим утверждением. Поистине поразительно, сколько сил потрачено научным сообществом, чтобы опровергнуть дарвинизм.

Одно из утверждений заключается в том, что обратное проектирование, стремление раскрыть функции органов (которое, по моему мнению, должно быть применено к человеческому мозгу) – симптом заболевания, которое называется «адаптационизм». Получается, если ты считаешь, что у любого аспекта организма есть своя функция, то ты просто обязан считать, что у любого аспекта вообще есть своя функция, что обезьяны имеют коричневую окраску для того, чтобы прятаться среди кокосов. Генетик Ричард Левонтин, например, определил адаптационизм как «такой подход к эволюционным исследованиям, который допускает без каких-либо доказательств, что любой аспект морфологии, физиологии и поведения организмов представляет собой оптимальное адаптивное решение какой-либо проблемы»[176]. Нет нужды говорить, что это было бы безумием. Ни один человек в здравом уме не стал бы полагать, что сложный орган – это адаптация, то есть продукт естественного отбора, одновременно считая, что признаки организма, не являющиеся сложными органами, – продукт дрейфа или побочный продукт какой-либо другой адаптации. Любой согласится с тем, что красный цвет крови был отобран не сам по себе, а как побочный результат отбора в пользу молекулы, переносящей кислород, которая совершенно случайно оказалась красной. Это не означает, что способность глаза видеть может оказаться побочным продуктом отбора в пользу чего-то еще.

Нет среди нас и невежественных дураков, которые не понимали бы, что животные несут в себе генетический багаж, доставшийся им от их эволюционных предков. Читатели достаточно молодые, чтобы пройти в школе курс полового воспитания, или достаточно взрослые, чтобы читать статьи о заболеваниях простаты, вероятно, обратили внимание на то, что семенные канальца у мужчин ведут не напрямую из яичек к пенису, а идут извилистым путем внутрь тела и, проходя над уретрой, спускаются обратно вниз. Это оттого, что у наших предков – рептилий – яички располагались внутри тела. Температура тела млекопитающих слишком высока, чтобы в нем могла вырабатываться сперма, поэтому яички постепенно опустились в мошонку[177]. Подобно садовнику, у которого поливочный шланг намотался на дерево, естественный отбор в данном случае оказался недостаточно предусмотрительным, чтобы спланировать оптимальный путь. Опять же это не означает, что весь глаз целиком тоже может быть бесполезным филогенетическим багажом.

Аналогичным образом, поскольку адаптационисты считают, что законов физики недостаточно, чтобы объяснить строение тела животных, им приписывают категорическое нежелание вообще обращаться к законам физики для объяснения чего бы то ни было. Один критик дарвинизма как-то с вызовом спросил меня: «Почему ни у одного животного не развилась способность исчезать и внезапно появляться в другом месте или по желанию превращаться в Кинг-Конга (ведь это отличное умение для защиты от хищников)?» Думаю, вполне справедливым будет отметить, что такие признаки, как «неспособность по желанию превращаться в Кинг-Конга» и «способность видеть» требуют разных объяснений.

Еще одно обвинение состоит в том, что естественный отбор – это бесполезное упражнение в описании событий постфактум. Но если бы это было так, вся история биологии представляла бы собой топкую трясину пустых рассуждений, а прогрессу пришлось бы ждать, пока не появятся наши сегодняшние просвещенные анти-адаптационисты. На самом деле все совсем наоборот. Мейр, автор авторитетного труда по истории биологии, писал:

Вопрос адаптационистов «Какова функция данной структуры или органа?» веками был основой любого достижения в физиологии. Если бы не программа адаптационизма, возможно, нам до сих пор неизвестно было бы предназначение вилочковой железы, селезенки, гипофиза и эпифиза. Вопрос Гарвея «Зачем в венах клапаны?» был важнейшей ступенькой к его открытию о циркуляции крови[178].

Все, что нам известно из биологии – от формы тела до формы молекул белка, из которых оно состоит, – произошло от нашего понимания, явного или неявного, того, что организованная сложность организма поставлена на службу выживанию и размножению. Сюда входит и то, что мы знаем о неадаптивных побочных продуктах, потому что их можно обнаружить лишь в процессе поиска адаптаций. Определения «сделанный постфактум» и «непроверяемый» относятся именно к голословным утверждениям, что тот или иной признак – случайный результат дрейфа или действия какой-либо не совсем понятной движущей силы.

Нередко мне приходилось слышать, что животные вовсе не хорошо сконструированы. Дескать, естественному отбору мешает близорукость, тяжелое наследие прошлого и критические ограничения в плане того, какие структуры возможны с биологической и физической точек зрения. В отличие от живого инженера, отбор неспособен создать продуманную конструкцию. Любое животное – это старая колымага, которая с трудом волочится по дороге под грузом дребедени, доставшейся в наследство от предков, и лишь по чистой случайности после очередного ремонта сохраняет работоспособность. Людям так хочется верить в это утверждение, что они очень редко обдумывают его как следует или затрудняют себя тем, чтобы проверить факты. А разве среди живых инженеров можно найти хоть одного такого «волшебника», которому не мешали бы проблемы доступности деталей, практические аспекты производства и законы физики? Конечно, естественный отбор не наделен дальновидностью инженеров, но это палка о двух концах: с другой стороны, у него нет и свойственных им ментальных блоков, бедного воображения или стремления учитывать буржуазные предрассудки и интересы правящего класса. Исходя только из того, что работает, а что – нет, отбор приходит к блестящим творческим решениям. В течение тысячелетий биологам, к их удивлению и восхищению, открывались хитроумные изобретения живой природы: идеальная биомеханика гепардов, спрятанные в микроканальцах инфракрасные камеры змей, звуковые локаторы летучих мышей, суперклей прилипал, крепкие, как сталь, шелковые нити пауков, десятки разных способов хватания, доступных человеческой руке, механизм репарации ДНК, имеющийся у всех сложных организмов. В конце концов, не только энтропия, но и более явные недоброжелатели (например, хищники и паразиты) постоянно ставят под угрозу право организма на жизнь, не прощая небрежностей в проектировании[179].

Кроме того, многие примеры неудачного проектирования в царстве животных оказываются самыми обыкновенными небылицами. Возьмите замечание в книге известного психолога-когнитивиста о том, что естественный отбор был бессилен удалить крылья у какой-либо из птиц, поэтому пингвинам достались крылья, но летать они не могут. Вдвойне неправильно. У моа не было даже намека на крылья; а пингвины используют крылья, чтобы летать – под водой. Майкл Френч доказывает то же самое в своем учебнике по инженерному делу, используя более известный пример:

Все знают шутку о том, что верблюд – это лошадь, которую проектировал комитет, шутку, допускающую чудовищную несправедливость по отношению к прекрасному созданию и слишком переоценивающую творческие возможности комитетов. Ведь тело верблюда – не химера, не набор разнородных частей, а изящная конструкция, отличающаяся тесным единством всех частей. Насколько мы можем судить, каждая часть его тела задумана таким образом, чтобы соответствовать его нелегкой роли: роли крупного травоядного животного, вынужденного жить в сложном климате со скудной растительностью и очень скудной водой и передвигаться по большей части по песку. Технические требования к верблюду, если бы таковые были кем-нибудь записаны, были бы очень жесткими с точки зрения дальности передвижения, экономии топлива и способности адаптации к сложной местности и экстремальным температурным условиям, так что не стоит удивляться тому, что соответствующая этим требованиям конструкция внешне кажется крайне необычной. Вместе с тем, каждая черта верблюда гармонична: широкие ступни для распределения нагрузки, шишковатые колени, соответствующие одному из принципов конструирования, указанных в главе 7 [опоры и точки вращения], горб для хранения запасов пищи и характерные очертания губ – все это создает ощущение сообразности, основанной на функциональности и придающей этому существу в целом некоторую причудливую изысканность, поддерживаемую прекрасной ритмичностью его действий во время передвижения бегом[180].

Очевидно, что эволюция ограничена наследием предков и тем, какого рода механизмы можно создать из белков. У птиц не смогли бы развиться пропеллеры, даже если бы это было выгодно. И все же многие утверждения о биологических ограничениях – обыкновенные ляпы. Один когнитивист высказал мнение, что «многие свойства организмов (такие, как симметрия, например) не имеют ничего общего с конкретным отбором, а связаны скорее с тем, как могут существовать вещи в физическом мире». На самом деле, многие вещи, которые существуют в физическом мире, как раз не симметричны по очевидным причинам, связанным с вероятностью: из всех возможных способов организации определенного объема материи лишь очень немногие симметричны. Даже в живой природе молекулы жизни асимметричны – точно так же, как печень, сердце, желудок, камбала, улитка, лобстер, дуб и т. д. Симметрия тесно связана с естественным отбором. Организмы, передвигающиеся по прямой, должны иметь симметричные внешние органы с обеих сторон, потому что иначе они будут двигаться кругами. Симметрия так маловероятна и труднодостижима, что любое заболевание или дефект может с легкостью нарушить ее, поэтому многие животные оценивают здоровье потенциальных партнеров, обращая внимание на малейшие признаки асимметрии[181].

Гулд подчеркивал, что естественный отбор имеет лишь ограниченную возможность вносить изменения в общее строение тела. «Архитектура», «водопровод» и «электрическая схема» тела позвоночных, например, в значительной степени оставались неизменными в течение сотен миллионов лет. По-видимому, в их основе лежат эмбриологические инструкции, в которые нельзя вот так запросто внести изменения. Тем не менее, общее строение тела позвоночных вполне подходит угрям, коровам, колибри, муравьедам, страусам, жабам, тушканчикам, морским конькам, жирафам и синим китам. Сходства между ними очень важны, но и различия важны в не меньшей степени. Ограничения, связанные с эволюцией, исключают только широкие категории вариантов. Они не могут сами по себе заставить появиться функционирующий орган. Эмбриологическое ограничение, сформулированное как «ты обязан отрастить крылья» – это абсурд. Куски плоти, из которой состоит тело животного, по большей части не соответствуют жестким инженерным требованиям к активному полету, поэтому чрезвычайно маловероятно, чтобы клетки в микроскопических тканях развивающегося эмбриона были обязаны принять форму костей, кожи, мышц и перьев в точности такой структуры, чтобы поднять птицу в воздух – если бы, конечно, этот исход не был предопределен эволюционной программой со всей ее историей успехов и неудач всего организма в целом.

Естественный отбор не следует противопоставлять эволюционным, генетическим или филогенетическим ограничениям – иначе получается, что чем более важен один из этих факторов, тем менее важны все остальные. Отбор против ограничений – это ложная дихотомия, так же пагубно влияющая на абстрактное мышление, как и дихотомия врожденности и обучения. Отбор может выбирать только из тех альтернатив, которые могут быть выращены из живой материи, однако в отсутствие отбора та же самая материя может с легкостью развиться вместо функционирующих органов в рубцовую ткань, бородавку, опухоль, тканевую культуру или подрагивающую аморфную протоплазму. Следовательно, отбор и ограничения обладают одинаковой важностью, но представляют собой ответы на разные вопросы. Вопрос «Почему у данного существа есть такой-то орган?» сам по себе бессмыслен. Он имеет значение, только если за ним следует сравнение с чем-то еще. Например, почему у птиц крылья (а не пропеллеры)? Потому что нельзя вырастить позвоночное животное с пропеллерами. Почему у птиц крылья (а не передние лапы или руки или недоразвитые конечности)? Потому что с точки зрения отбора наибольшего успеха достигли предки птиц, которые могли летать.

Другое распространенное заблуждение состоит в том, что если орган в процессе эволюции изменил свою функцию, то его развитие шло не путем естественного отбора. В поддержку этого заблуждения часто приводится в пример одно и то же открытие: крылья насекомых изначально не использовались для передвижения. Как в игре в «сломанный телефон», эта история в результате многократного пересказа сильно мутировала: крылья сформировались для чего-то еще, но оказалось, что они превосходно подходят для полета, и в один прекрасный день насекомые просто решили полетать на них; эволюция крыльев опровергает теорию Дарвина, потому что в этом случае они должны были бы развиваться постепенно, а половина крыла ни на что не годится; птичьи крылья изначально не использовались для передвижения (здесь, вероятно, имеет место искажение другого факта: что перья изначально были предназначены не для полета, а для теплоизоляции). Стоит только сказать «эволюция крыльев», и слушатели начинают понимающе кивать; они уже сами сделали для себя все нужные антиадаптационистские выводы: «Как можно говорить, что какой-либо орган был отобран для его современной функции?

Может быть, он развился для чего-то еще, а животное просто сейчас использует его в этой функции, как мы используем нос, водружая на него очки, и все такое прочее, что там обычно говорят про крылья насекомых (или это говорят про крылья птиц?)».

А вот что можно узнать, если изучить факты. Многие органы, которые мы наблюдаем сегодня, сохранили свою первоначальную функцию. Глаз всегда был глазом – на всех этапах своего развития, от светочувствительного участка кожи до глазного яблока со способностью фокусировать изображение. Функции других органов изменились. Это вовсе не новое открытие. Дарвин и сам приводил много примеров – например, грудные плавники рыб, из которых сформировались передние конечности лошадей, плавники китов, крылья птиц, роющие когти кротов и человеческие руки. Во времена Дарвина сходства представлялись более весомым доказательством факта эволюции, и остаются таковыми по сей день. Дарвин также указывал на изменения функций, чтобы объяснить проблему «начальных стадий полезных структур», неизменно вызывающую интерес в среде креационистов. Как мог сложный орган развиваться постепенно, если только конечная его форма оказалась пригодной для использования? По большей части посылка о непригодности для использования просто является ложной. Например, частично сформированный глаз может частично видеть, что уже лучше, чем не видеть вовсе. Но иногда ответ заключается в том, что прежде чем орган был выбран в своей нынешней форме, он был приспособлен к чему-то еще, а затем прошел через промежуточную стадию, на которой выполнял обе функции одновременно. Чувствительная система косточек среднего уха у млекопитающих (молоточек, стремя, наковальня) образовалась из косточек в задней части челюсти у рептилий. Рептилии способны ощущать вибрацию, опуская челюсть на землю. Отдельные косточки служили им одновременно как крепление челюсти и передатчик вибрации. Это подготовило почву для того, чтобы функция косточек постепенно сузилась до передачи звука; в результате они уменьшились в размере и переместились на свое нынешнее место. Дарвин называл предыдущие формы «преадаптациями», хотя и подчеркивал, что эволюция не может каким-то образом предчувствовать, какой будет дальнейшая тенденция развития.

Нет ничего загадочного и в эволюции птичьих крыльев. Половины крыла недостаточно, чтобы парить, как орел, но с его помощью можно планировать или спускаться с деревьев, как на парашюте (что и делают многие ныне существующие животные), и оно позволяет делать большие прыжки на бегу (именно это делает курица, пытаясь убежать от фермера). Палеонтологи не пришли к единому мнению относительно того, существование какой промежуточной стадии лучше подтверждается ископаемыми останками и аэродинамическими показателями, однако в любом случае для креациониста или социолога результат будет неутешителен[182].

Теория эволюции крыльев насекомых, которую предложили Джоэл Кингсолвер и Мими Коэл, не имеет ничего общего с опровержением адаптационизма; напротив, это один из лучших его образцов. Маленьким хладнокровным животным вроде насекомых сложно регулировать температуру тела. В связи с тем, что у них велико отношение площади поверхности к объему тела, они быстро нагреваются и охлаждаются (именно поэтому в холодное время года на улице не встретить жуков: зима – лучший инсектицид). Вероятно, зачаточные крылья насекомых изначально сформировались как переносные солнечные батареи, которые поглощали энергию солнца, когда на улице холодало, и рассеивали тепло, когда становилось теплее. Используя термодинамический и аэродинамический анализ, Кингсолвер и Коэл показали, что протокрылья, слишком маленькие для полета, эффективны в качестве теплообменников. Чем больше они вырастают, тем более эффективно они осуществляют терморегуляцию, хотя в какой-то момент и достигается точка падения эффективности. Эта точка находится в диапазоне размеров, при которых батареи могут служить эффективными крыльями. Пройдя эту точку, они становятся более и более полезными для полета, поскольку становятся все больше и больше, вплоть до современного размера. Естественный отбор мог оказывать давление в пользу более крупных крыльев в пределах всего диапазона от полного отсутствия крыльев до современного размера крыльев, с постепенным изменением функции в среднем диапазоне размеров[183].

Так как же из всего этого вышла абсурдная история о том, что в один прекрасный день древнее насекомое взлетело, замахав своими солнечными панелями, и все остальные насекомые так и делали с тех самых пор до сего дня? Отчасти это произошло от неправильного понимания введенного Гулдом термина «экзаптация», означающего адаптацию уже имеющегося органа к новой функции (в терминологии Дарвина – «преадаптация») или адаптацию не-органа (элементов кости или ткани) в сторону органа с отдельной функцией[184]. Многие читатели восприняли это как новую теорию эволюции, заменившую собой адаптацию и естественный отбор. Это не так. И причина, опять же, в сложной конструкции. Бывает, что машину, разработанную для выполнения немыслимо сложного задания, можно заставить делать что-то более простое. В книге комиксов под названием «101 способ применения сломанного компьютера» было изображено, как компьютер можно использовать в качестве пресс-папье, аквариума, якоря и т. д. Юмор заключается в том, что сложной технике отводится скромная роль, которую может выполнять и более примитивное устройство. В то же время, вряд ли когда-нибудь появится книга комиксов под названием «101 способ применения сломанного пресс-папье», где одним из вариантов будет применение в качестве компьютера. Так же дело обстоит и с экзаптацией в живой природе. С позиций инженерного искусства, шансы того, что орган, созданный для одной цели, будет идеально подходить для какой-либо другой цели, чрезвычайно малы – если только новая цель не будет достаточно простой. (И даже в этом случае нервной системе животного нередко приходится приспосабливаться к нему, чтобы сохранить новую функцию.) Если новая функция слишком сложна для выполнения, естественный отбор вынужден существенно перестраивать и модифицировать новую часть тела, как это и произошло для того, чтобы у современных насекомых появились их крылья[185]. Комнатная муха, досаждающая человеку, может резко снижать высоту на большой скорости, зависать в воздухе, разворачиваться на 180 градусов, летать кверху ногами, делать мертвую петлю, вращаться вокруг своей оси, приземляться на потолок – и все это меньше, чем за секунду[186]. Как отмечается в статье под заголовком «Механическое устройство крыльев насекомых», «тонкие особенности конструкции и дизайна, которыми не может похвастать ни один искусственно созданный авиационный профиль, показывают, насколько поразительно крылья насекомых приспособлены к акробатике полета». Эволюция крыльев насекомых – это аргумент в пользу естественного отбора, а не против него. Изменение в давлении естественного отбора – это не то же самое, что отсутствие естественного отбора.

В центре всех этих дискуссий находится понятие сложной конструкции, и именно это понятие используется в качестве еще одного предлога, чтобы опровергнуть дарвинизм[187]. Разве сама идея не выглядит немного неточной? Если никто не знает количества организмов, которые потенциально могут существовать в природе, как можно заявлять о том, что лишь ничтожно малая их часть имеет глаза? Возможно, здесь мы имеем дело с порочным кругом: вещи, которые мы называем «адаптивно сложными», – всего лишь вещи, которые, по нашему мнению, не могли развиться никаким образом кроме как путем естественного отбора. Ноам Хомский писал по этому поводу:

Итак, утверждается, что естественный отбор – единственное физическое объяснение конструкции, выполняющей ту или иную функцию. Если понимать это положение буквально, оно не может быть правдой. Возьмем физическую конструкцию моего тела, включая то свойство, что я имею положительную массу. Это свойство имеет определенную функцию – а именно, оно не дает мне улететь в открытый космос. Очевидно, что у него есть физическое объяснение, которое не имеет ничего общего с естественным отбором. То же самое относится к менее тривиальным признакам, примеры которых вы можете легко придумать сами. Следовательно, не может быть, чтобы вы имели в виду буквально то, что вы говорите. Мне сложно интерпретировать это утверждение таким образом, чтобы оно не превратилось в тавтологию: в том случае, если системы отобраны для выполнения той или иной функции, мы имеем дело с отбором[188].

Заявления относительно функциональной конструкции, поскольку они не могут быть выражены в точных числах, оставляют место для сомнений, но стоит немного подумать о том, с какими величинами мы имеем дело, и места для сомнений не остается. Мы ссылаемся на естественный отбор не для того, чтобы объяснить полезность; мы ссылаемся на него, чтобы объяснить маловероятную полезность. Масса, которая не дает Хомскому улететь в открытый космос – не маловероятное состояние, каким бы образом мы не измеряли вероятность. «Менее тривиальные признаки» (возьмем первое, что приходит в голову: глаз позвоночного животного) – маловероятные состояния, каким бы образом мы ни измеряли вероятность. Возьмите сачок и соберите им все объекты в нашей Солнечной системе, или вернитесь на миллиард лет назад и возьмите образцы всех организмов на нашей планете, или возьмите совокупность молекул и подсчитайте все физически возможные конфигурации, или разделите человеческое тело на сетку из кубиков высотой в один дюйм. Подсчитайте долю образцов с положительной массой. Теперь рассчитайте долю образцов, которые могут образовывать оптическое изображение. Вы получите статистически значимое различие в полученных долях, и его необходимо пояснить.

Здесь критик может сказать, что критерий – видит или не видит – устанавливается апостериори, когда мы уже знаем, что могут делать животные, поэтому оценка вероятности не имеет смысла. Это как бесконечно малая вероятность того, что мне в покере раздадут именно те карты, которые мне раздали. Большинство кусков материи не способны видеть, но ведь большинство кусков материи не могут, скажем, флернить (автор использует придуманное слово flern. – Прим. пер.), если я настоящим определяю слово «флернить» как способность иметь в точности такой размер, форму и состав, как у того камня, который я только что поднял с земли.

Недавно я был на выставке пауков в Смитсоновском институте. Любуясь точными, как швейцарские часы, движениями их суставов, которыми они – подобно швейной машине – вытягивают нить из своего прядильного органа, красотой и сложностью паутины, я подумал про себя: «Как вообще можно, видя такое, не поверить в естественный отбор!» Как раз в этот момент женщина, стоявшая рядом со мной, воскликнула: «Как можно видеть такое и не поверить в Бога!». У нас априори было одинаковое мнение по поводу того, что представшие перед нами факты требуют объяснения, однако у нас было разное мнение относительно того, как их следует объяснять. Задолго до Дарвина теологи – например, Уильям Пейли – указывали на чудеса инженерного искусства, встречающиеся в природе, как на доказательство существования Бога. Дарвин не изобретал факты, которые требуют объяснения; он всего лишь изобрел доказательство.

Но что же конкретно нас так поражает? Любой согласился бы с тем, что созвездие Ориона похоже на человека с поясом на талии, но это не значит, что нам нужно особое объяснение тому, почему звезды выстраиваются в фигуры, напоминающие людей с поясами. Тем не менее интуитивное понимание того, что глаза и пауки являют собой результат «замысла», а камни и созвездие Ориона – нет, нельзя разложить на явные критерии. Подразумевается, что есть некая гетерогенная структура, в которой части или аспекты объекта непредсказуемым образом отличаются друг от друга, и есть единство функции: разные части организованы таким образом, чтобы вся система в целом могла достичь какого-либо особого эффекта – особого, потому что он маловероятен для объектов, у которых нет такой структуры, и особого, потому что он приносит кому-то или чему-то выгоду. Если функцию нельзя описать более лаконично, чем структуру, то говорить о наличии замысла нельзя. Линза отличается от диафрагмы, которая, в свою очередь, отличается от фотохромного материала, и никакой спонтанный физический процесс не мог бы привести к тому, чтобы все три эти части соединились в одном объекте – не говоря уже о том, чтобы они были идеально выровнены относительно друг друга. И все же у них есть нечто общее – все они нужны для получения изображения высокой точности, – и это объясняет, почему все три эти элемента присутствуют в структуре глаза. Что касается флернирующего камня – напротив, описание его функции будет таким же, как описание структуры. Понятие функции ничего не добавит к описанию.

Наконец, что наиболее важно, приписывание адаптивной сложности естественному отбору – это не просто признание высочайшего инженерного мастерства (как в случае дорогих приборов, выставленных в Музее современного искусства). Естественный отбор – это опровержимая гипотеза о происхождении, которая подразумевает серьезные требования к эмпирическому доказыванию. Вспомните, как работает отбор: на основе конкуренции среди репликаторов. Любое явление, демонстрирующее замысел, но не являющееся одним из членов длинного ряда репликаторов, не могло бы быть объяснено теорией естественного отбора – более того, опровергало бы ее: биологический вид, у которого нет репродуктивных органов; животные, растущие, как кристаллы из камня; телевизоры на Луне; глаза, выбрасываемые из отверстий на дне океана; пещеры, напоминающие комнаты в отеле вплоть до таких деталей, как вешалки и ведерки для льда. Более того, любая приносящая выгоду функция должна быть поставлена на службу задаче продолжения рода. Орган может быть предназначен для того, чтобы животное могло видеть, есть, спариваться, выкармливать детенышей, но только не для красоты, гармонии экосистемы или мгновенного самоуничтожения. Наконец, сам получатель выгоды от функции должен быть репликатором. Дарвин отмечал, что если бы у лошадей в процессе эволюции появились седла, его теория была бы немедленно опровергнута.

Несмотря на все слухи и байки, естественный отбор остается ключевым понятием для объяснения биологических процессов. Организмы можно интерпретировать только как взаимодействие адаптаций, побочные продукты адаптаций, либо случайные изменения. Побочные продукты и случайные изменения не исключают адаптаций, но они и не повергают нас в смятение, приводя к выводу, что одно невозможно отличить от другого. И именно то, что делает организмы столь восхитительными, – их маловероятная конструкция – требует от нас осуществить их обратное проектирование в свете естественного отбора. Побочные продукты и «шумы», поскольку их можно определить от противного как неадаптации, также можно обнаружить путем обратного проектирования.

Это справедливо и в отношении человеческого интеллекта. Основные способности мышления, включая те действия, которые не может воспроизвести ни один робот, несут на себе явный отпечаток отбора. Это не означает, что все аспекты мышления адаптивны. Повсюду, от признаков нижнего уровня – таких, как медлительность и зашумленность работы нейронов, – до таких важнейших видов деятельности, как искусство, музыка, религия, сны, мы наверняка можем обнаружить виды деятельности мозга, которые не являются адаптациями в биологическом смысле слова. Тем не менее это не означает, что наше понимание того, как работает мозг, будет прискорбно неполным или совершенно ложным, если оно не будет неразрывно связано с пониманием процесса эволюции мозга. Этому и будет посвящена следующая часть данной главы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК